色褪せない伝説 ーSUZUKI GSX1100S KATANA-part1

斬新なデザインへの挑戦

大排気量・ハイパワー時代を迎えた’70年代。日本車は二輪車市場をますますリードする存在となっていた。しかし、その一方で当時の日本のビッグバイクのフォルムは“タンクマークがなければどこのバイクか分からない”と揶揄されるほど似通ったものとして捉えられていた。そんな時代に‘80年のケルン・ショーでプロトタイプが発表され翌年市販化されたGSX1100S KATANAのデザインは世界中のバイクファンの度肝を抜く衝撃的なものだった。

当時の日本車にはなかった新しいデザインへの挑戦

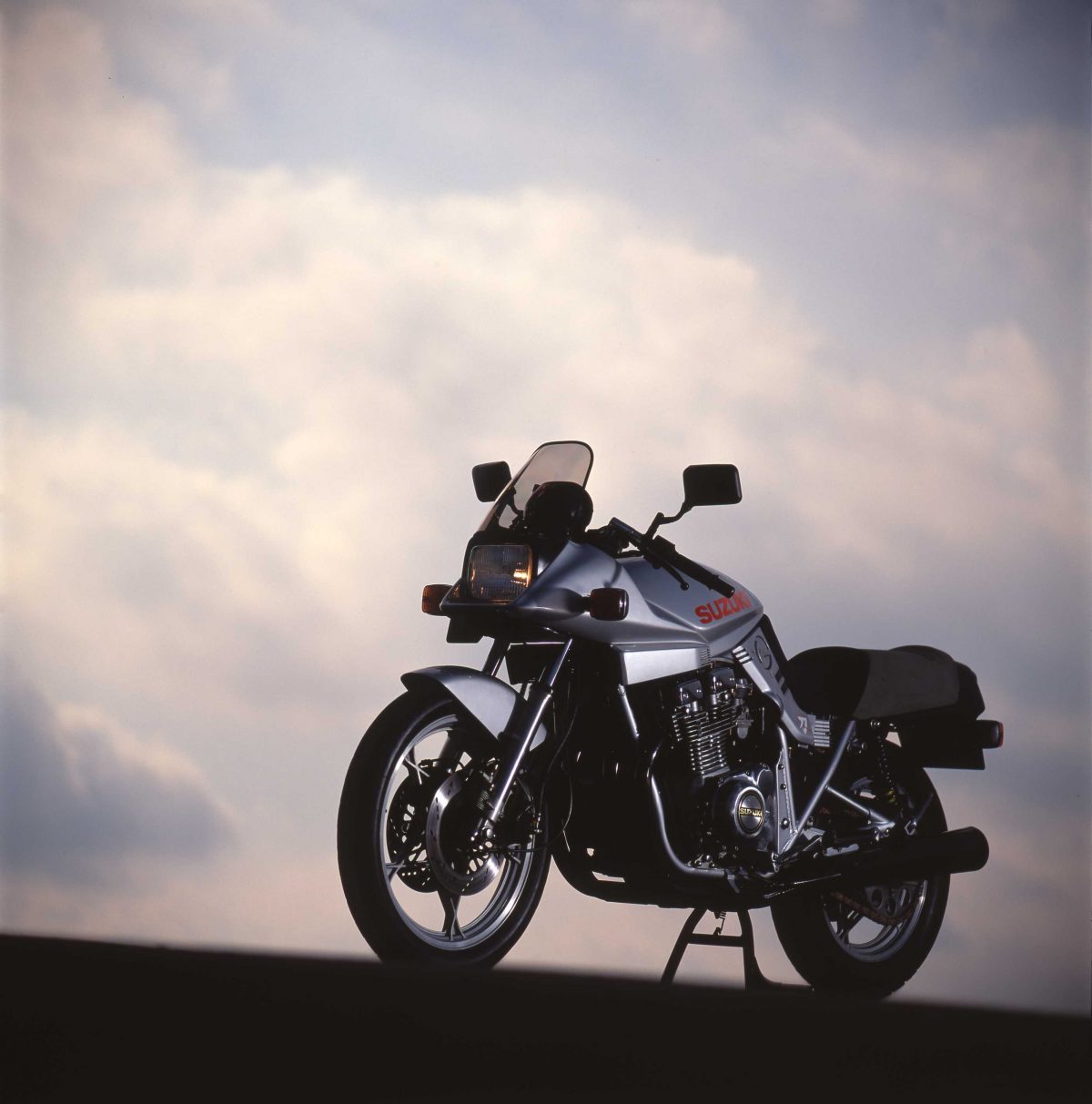

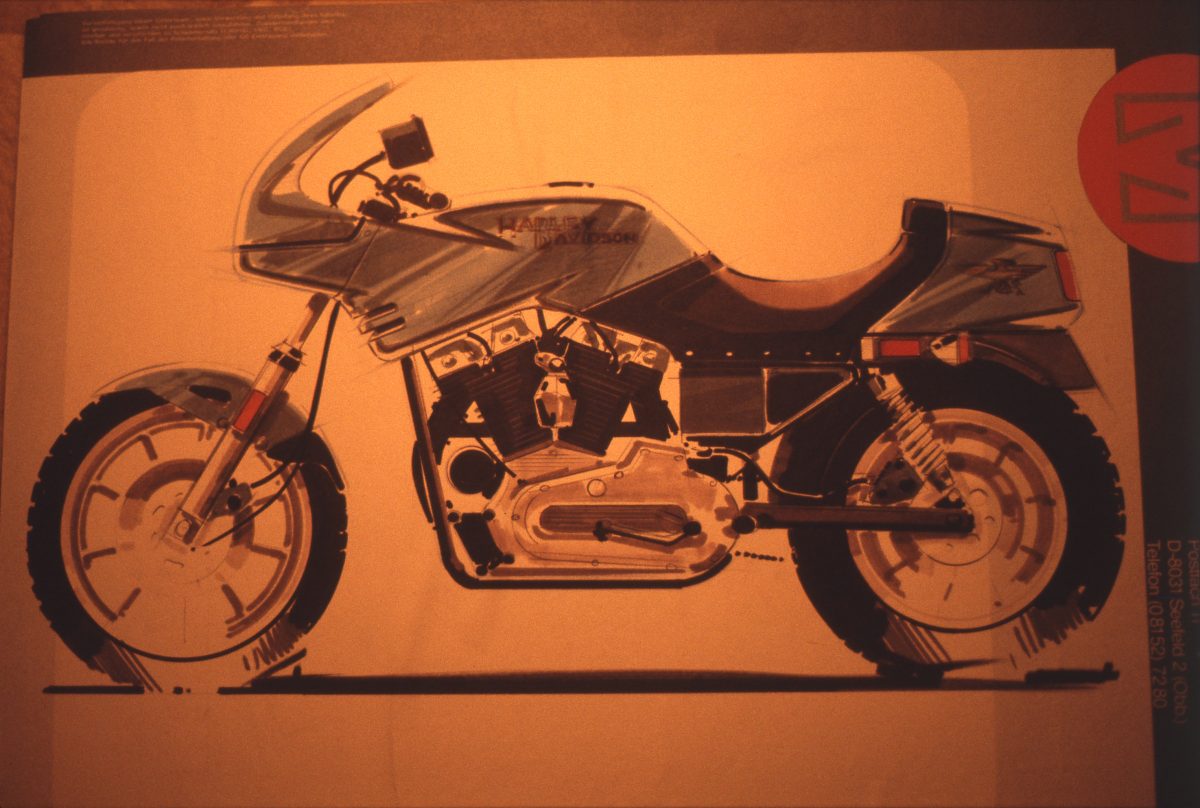

カタナといえば日本車史上で燦然と輝く伝説の名車。ドイツ人のデザイナー、ハンス・A・ムートの作であることなど、いまさら説明の必要もないほど語り尽くされてきている。このいまでも時の流れを感じさせない斬新なデザインが、1980年のケルン・ショーでプロトタイプとして発表されたとき、その衝撃といったら例えようのないほどだった。何といっても、メジャーな存在の日本のメーカーが、ヨーロッパで当時は一部のマニア向けでしかなかったカフェレーサーに代表される、カスタム・バイクそのままの仕様で量産を開始するというのだ。しかもKATANAという欧米人の好むネーミングまで与えられたこのスズキのチャレンジは、見事大成功を収めることとなった。なぜそこまでの大英断をスズキが下したのか、それは70年代にはじまった日本勢の4スト4気筒ビッグバイク攻勢に端を発している。 [caption id="attachment_490928" align="alignnone" width="1200"] PROTO TYPE 1980 GS650Gと同時に、’80年のケルン・ショーに登場し、話題を独占したカタナのプロトタイプ。翌年、ほぼこのままで市販化してしまったことがスズキの凄いところ[/caption]

[caption id="attachment_490925" align="alignnone" width="1200"]

PROTO TYPE 1980 GS650Gと同時に、’80年のケルン・ショーに登場し、話題を独占したカタナのプロトタイプ。翌年、ほぼこのままで市販化してしまったことがスズキの凄いところ[/caption]

[caption id="attachment_490925" align="alignnone" width="1200"] GS650G 1981 ’80年のケルン・ショーで発表され、翌’81年に発売。GSX1100Sと同様に、タンクからサイドカバー、シートにかけての流れるような造形が特徴的だった[/caption]

GS650G 1981 ’80年のケルン・ショーで発表され、翌’81年に発売。GSX1100Sと同様に、タンクからサイドカバー、シートにかけての流れるような造形が特徴的だった[/caption]

大排気量化の波に遅れて参戦したスズキ

1968年、ホンダが世界GP撤退直後に発表した量産車で初の4ストローク4気筒CB750フォアは、それまで最大のマーケットであったアメリカでブームを巻き起こしていた、トライアンフやBSAなど英国勢を中心としたビッグバイク戦線を震撼させた。日本車といえば250など軽量クラスが主力で、小さいながら世界GP制覇を背景に高回転高出力型エンジンで650クラス並みのトップスピードを可能にし、世界の若者に人気を博していたのだ。 それがナナハンという、ヨーロッパ勢も未踏だったさらに大排気量クラスへ進出して、価格も利益も大きなビッグビジネスへ進出、続いてヤマハも1969年に初の4スト・ビッグバイク、XS-1というバーチカルツインで続き、カワサキも70年代に入るとDOHC4気筒で900㏄まで拡大したZ 1で勝負に出た。そして1976年、遂にスズキもDOHC4気筒のGS750、続いてGS1000と4ストロークビッグバイク戦線に参戦したのだ。日本メーカーとして最後発となったが、このGSシリーズはパフォーマンスとクオリティが高く、専門誌をはじめ世界中で評価されたが、後発だけに地味な存在に位置づけられがちだった。そんな中、スズキは追っ手としての手綱を緩めず、気筒あたり4バルブ4気筒で合計16バルブという、レーシングマシンでしか使われていなかったハイメカニズムのTSCCエンジンを投入、GSXシリーズへと駒を進めたのだ。ハンス・A・ムートとの遭遇

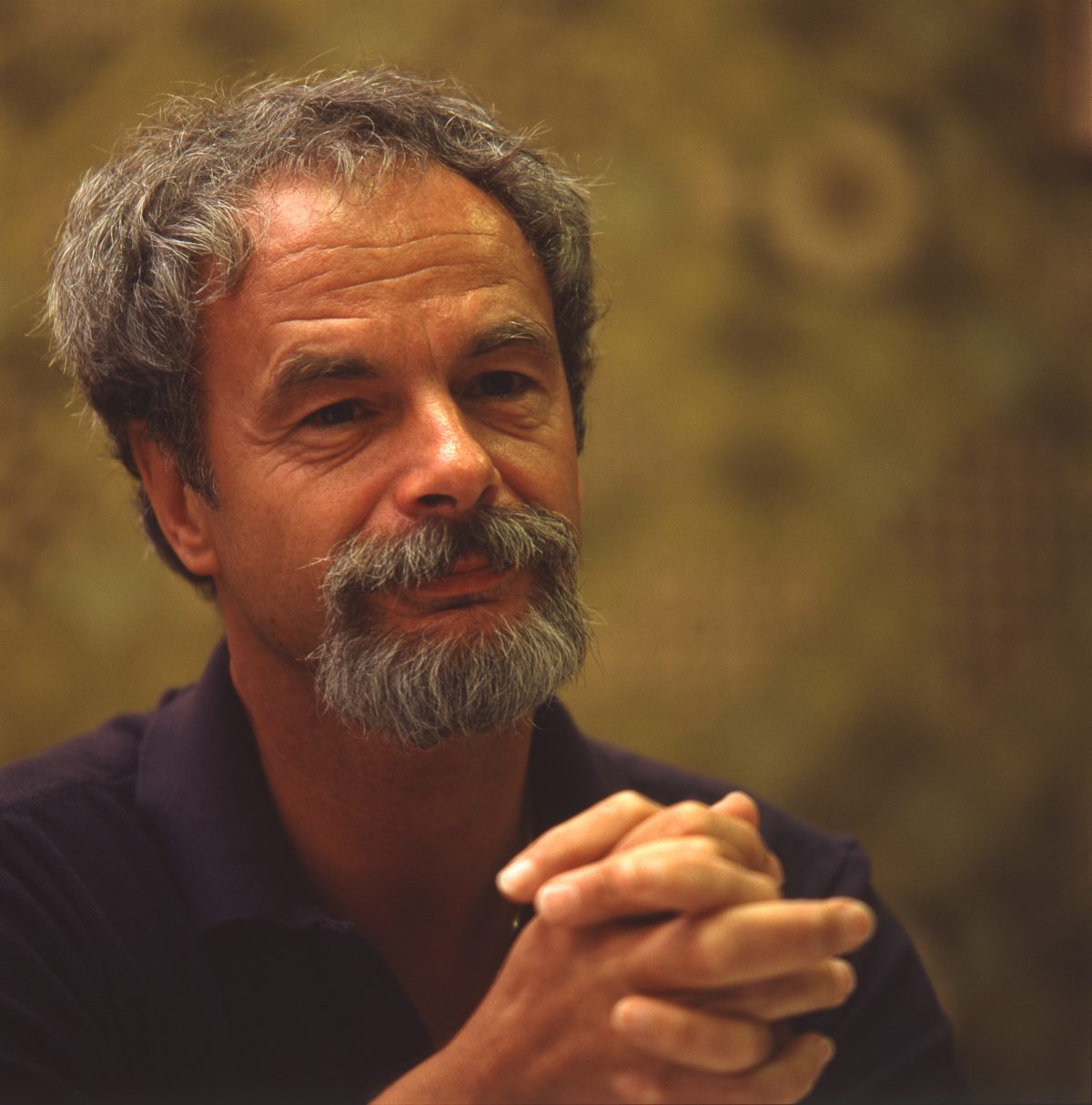

この最高のパフォーマンス獲得と併行して、スズキは後発の謗りを拭う戦略を練っていた。他を圧倒するオリジナリティの高さだ。出会ったのはドイツ人デザイナーのハンス・A・ムートが所属するターゲット・デザイン。ムートはBMWに在籍した経歴の持ち主で、乗用車のドライバーを取り囲むようなインテリア・デザインにはじまり、バイクではR 90Sや初のフルカウル・モデルR100RS、さらにはR65LSと、それまで黒一色でコンサバな機能優先デザインに徹してきたボクサーを、アメリカ市場でも際立つエモーショナルな方向性に先鞭をつけてきた人物である。そのBMWが台頭してきた日本勢に敗退し、バイクからの撤退まで検討しそうな足音に、これを機に数名の同僚を伴って独立を果たした矢先、スズキとの遭遇があったのだ。 [caption id="attachment_490921" align="alignnone" width="1200"] バイクデザインに新たな潮流を生んだハンス・A・ムートは、ダイムラー・ベンツやフォードなどのデザインチームを 経て、1971 年にBMWへ移籍。四輪のデザインを行うのと同時に、念願だったバイクのデザインに従事した[/caption]

[caption id="attachment_490924" align="alignnone" width="1200"]

バイクデザインに新たな潮流を生んだハンス・A・ムートは、ダイムラー・ベンツやフォードなどのデザインチームを 経て、1971 年にBMWへ移籍。四輪のデザインを行うのと同時に、念願だったバイクのデザインに従事した[/caption]

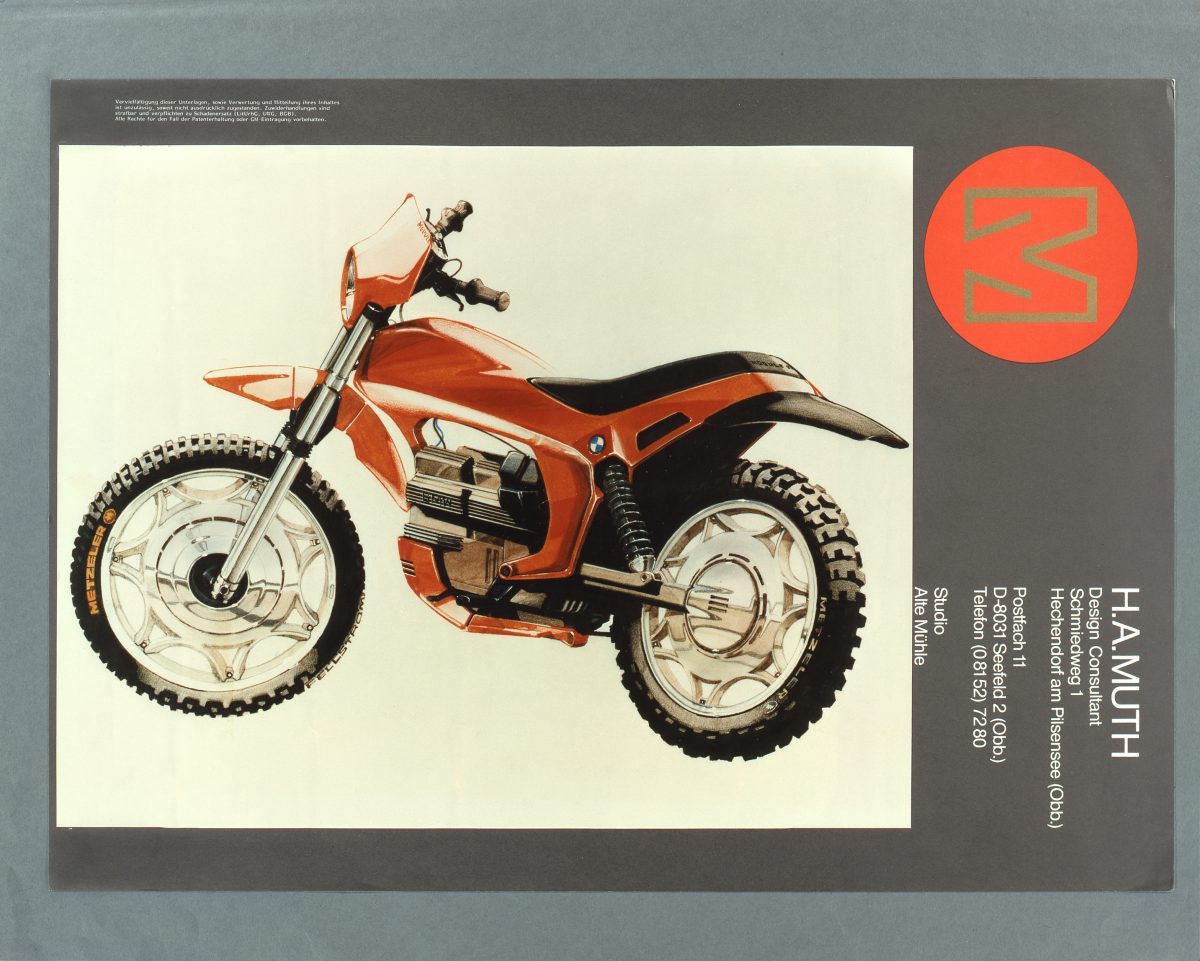

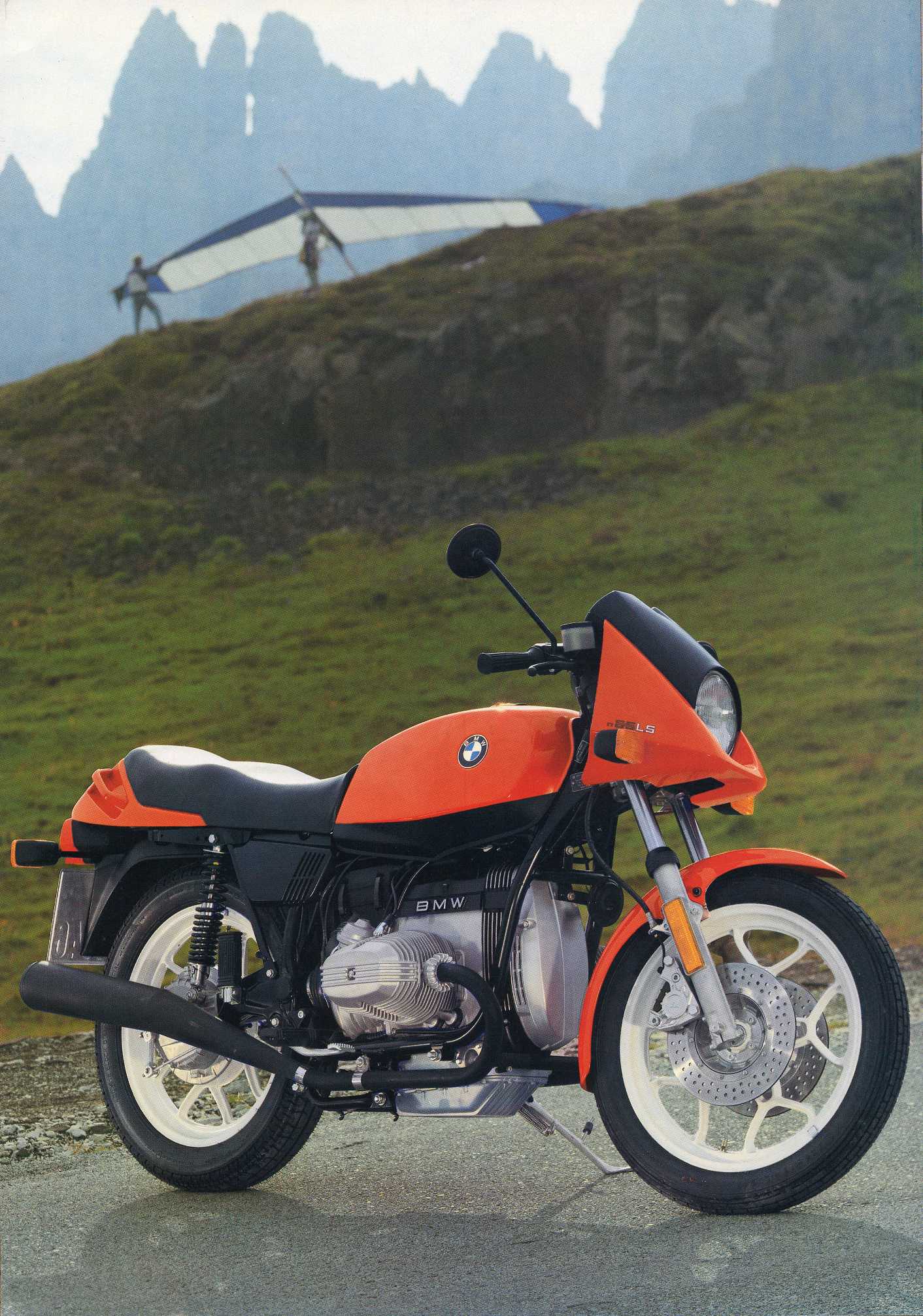

[caption id="attachment_490924" align="alignnone" width="1200"] BMWではR90SやR100RSなどを手掛けた[/caption]

[caption id="attachment_490922" align="alignnone" width="1200"]

BMWではR90SやR100RSなどを手掛けた[/caption]

[caption id="attachment_490922" align="alignnone" width="1200"] その後、BMWを離職し、“ターゲット・デザイン” を設立。その最初の仕事がスズキGS650GとGSX1100Sカタナだった[/caption]

その後、BMWを離職し、“ターゲット・デザイン” を設立。その最初の仕事がスズキGS650GとGSX1100Sカタナだった[/caption]

性能とデザイン、両方を優先させた

すでにBMW時代からアピールしてきた、機能美といわれながら機能でしかなかった何十年も変わらないフォルムを、高速時代に相応しい曲線と直線を組み合わせ、性能最優先でミニマム・シルエットのレーシングマシンとも一線を画したデザイン・コンセプトが彼らの目指すものだった。 [caption id="attachment_490927" align="alignnone" width="1412"] BMW R65LS 1981 スズキ・カタナシリーズと類似した、尖ったアッパーカウルを持つBMW・R65LS。このデザインもハンス・ムートが手掛けたもの。カタナは、このデザインをより発展させたものと言える[/caption]

※この記事はRIDERS CLUB Vol.460を再編集したものです]]>

BMW R65LS 1981 スズキ・カタナシリーズと類似した、尖ったアッパーカウルを持つBMW・R65LS。このデザインもハンス・ムートが手掛けたもの。カタナは、このデザインをより発展させたものと言える[/caption]

※この記事はRIDERS CLUB Vol.460を再編集したものです]]>