【Historic Bikes/SUZUKI GSX1100S KATANA(スズキ・GSX1100Sカタナ)by テクニカルガレージRUN】~手強いアナログ、優しいデジタル~【R/C インプレッション】

※この記事は過去に掲載された記事を再編集した内容です。

従来型カタナと新型カタナ、それぞれの魅力 乗るのに躊躇した。「乗ってもいいのかな」と及び腰になる置いてあるだけで放散される静かなオーラ。細部まで手を抜かない緊張感と、無駄なくまとめ上げられた凝縮感。作り手の気迫と熱意が、気軽にまたがることを拒む。強くて重みのある圧力が伝わってくるのだ。

しかし、このバイク“GSX1100S フルメタル鋼”を作った張本人、テクニカルガレージRUNの杉本卓弥さんは、「ま、そう堅くならずに、とりあえず乗ってみてよ」と拍子抜けするほど軽い調子で爽やかに笑うのだ。 杉本さんの言葉に、「乗れるものなら乗ってみな」といった挑発的な空気は微塵もない。「本当にいいモノだから、乗ってみて!」という素朴なオススメの心がある。「それなら……」と少しの勇気を持ってフルメタル鋼を走らせ……ようとしたその瞬間に、杉本さんの爽やかな笑いの意味が分かる。

フルメタル鋼は、普通に走らせられるのだ。またがって、半クラッチからゆっくりスロットルを開けただけで、作り手である杉本さんの意図が分かる。ヘルメットの中で「なるほどね!」と声が出る。

40年近く前のアイデンティティを守りながら鍛えたカタナ

この感覚を言葉にするのは難しい。「アタリが柔らかい」と言えば近いだろうか。 スロットルワークに対してのエンジンの反応。ブレーキレバーを握った時の制動力の立ち上がり方。そしてサスペンションの挙動。こちらの操作に対するフルメタル鋼のリアクションは、すべて柔らかい。尖ったところがない。 とても不思議な感覚だ。ノーマルのカタナに比べてパフォーマンスは確実に上がっている。

エンジンはパワフルだし、ハンドリングもよりニュートラルで、ブレーキもよく効く。それなのに気になる点、気がかりな点、もっと率直言ってしまえばイヤな点が見当たらないのだ。 「それなのに」と言いたくなるのは、バイクのカスタムにおいては、ある性能を高めることでそこばかりが強調され、相対的に他の性能が気になってしまうケースが多いからだ。 だが、フルメタル鋼にそういった傾向は見られない。

ありがちな言い回しだが、トータルパフォーマンスが引き上げられているから、元のカタナらしさを感じながら、より気持ちよく走らせることができる。 「フルメタル鋼」などというちょっと大仰なネーミングとは裏腹に、ベースであるカタナのテイストは、あの時代のままにほとんどそっくり残されているのだ。杉本さんの、カタナへの深い敬意が感じられる。

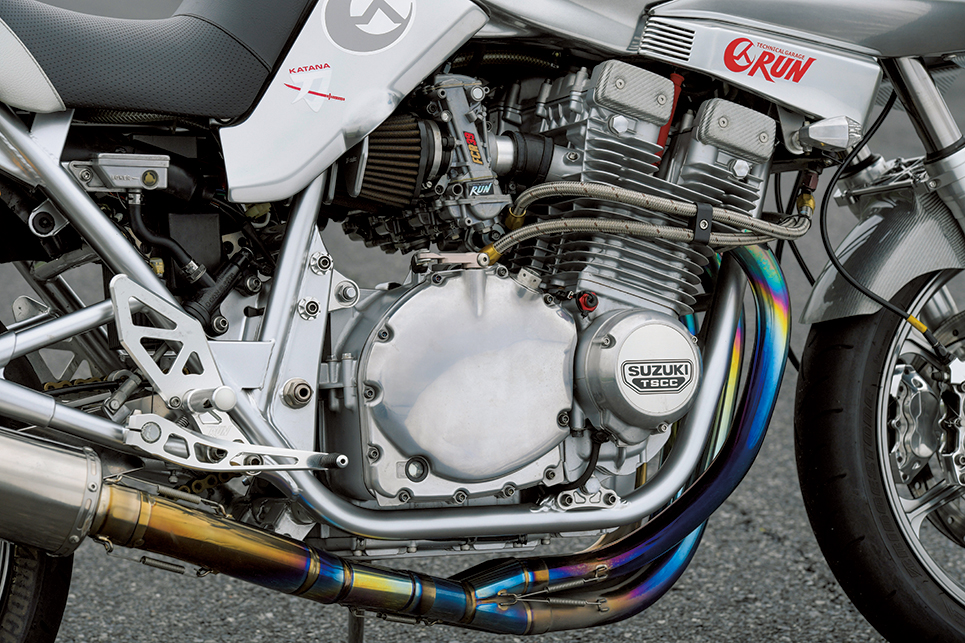

「メーカーの技術者の皆さんは、天才ばかりですよ。頭のいい人たちが、時間とお金をかけてバイクを作る。カタナもそう。さすがに40年近く前のバイクだから、今のモノ作りとは次元も素材も違う。でも、当時なりに考え抜かれたことは間違いない。フルメタル鋼を作るにあたって、カタナを鍛えたかった。自分としては気になるポイントがあったから、そこを研ぎ直そうとしました。でも、外装はノーマル、空冷エンジン、フロント正立フォーク、リヤ2本ショックという、スズキが作り上げたカタナのアイデンティティはどうしても守りたかったんです」

「バイクはかく進化すべし」という王道を行く新型カタナ

新型カタナと乗り比べると、杉本さんの言いたいことがより鮮明に伝わってくる。フルメタル鋼からはアナログの曖昧な香りが漂い、新型カタナからはデジタルのカッチリとした理詰めを感じるのだ。 マスプロダクツとしての良し悪しで言えば、新型カタナの方が問題なくよくできている。今、この時代にメーカーが多数のユーザー向けに製造するバイクとしては、新型カタナは(多少の味付けの好みはあるとしても)間違いなく王道を行く。つまり、走り、曲がり、止まるという基本性能のレベルは総じて高い。

それに比べて、昭和56年に登場したカタナの乗り味を存分に受け継ぐフルメタル鋼の操縦感覚は、今の感覚で言えば「手強い」。 ブレーキングで突っ込みすぎれば、フロントが暴れる。雑にシフトダウンすれば、強力なバックトルクがリヤタイヤを鳴らす。スロットルを開ける時には、トラコンがないことを意識する。ヘタなタイミングで開けすぎればフッ飛ぶかもしれないのだ。 その反応は柔らかいながらも、常にほどよい緊張感がもたらされる。

そして、「これがバイクだろ?」という杉本さんの思いが伝わってくる。 電子制御に手なずけられた150psの新型カタナに対し、剥き出しの120psを発揮するフルメタル鋼。カタナの素性を忠実になぞるフルメタル鋼は、ライダーのミスをカバーするほどには優しくない。ここに、バイクに乗る意味がある。 自分の未熟さを思い知らされながらも、それが少しずつでも改善されていく過程が楽しくて、フルメタル鋼で走り続けた。「このバイクに追いつきたい」と願いながら。

「バイクにはマジメに取り組んできた。その集大成がフルメタル鋼です」(杉本)

SUZUKI GSX1100S KATANA フルメタル鋼(スズキ・GSX1100Sカタナ フルメタル鋼)ディテール

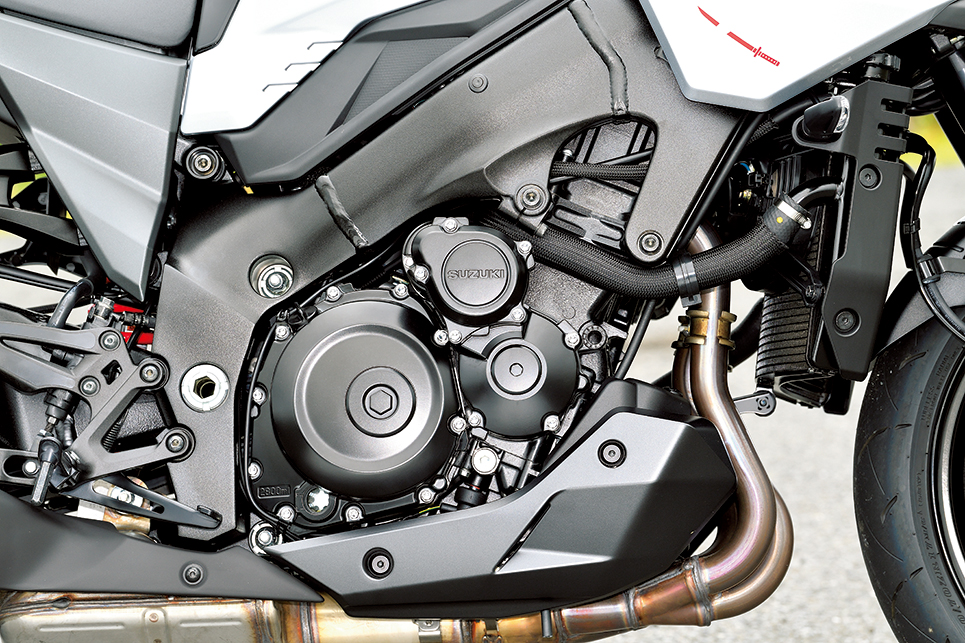

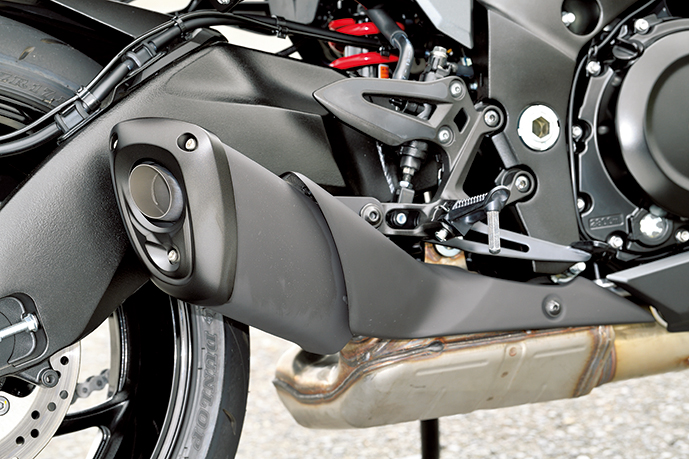

NEW SUZUKI KATANA(スズキ・カタナ)ディテール