どんなメーカー、マシンでも乗りこなしたカルロス・チェカ【熱狂バイククロニクル】

TEXT&ILLUSTRATION/M.MATSUYA

カルロス・チェカはスペイン出身のライダーで、「時々勝つ」というイメージだった。毎回レース中に画面を独占するトップ集団のやや後ろ、セカンドグループにいつも顔を出していた印象がある。

それなのに、チェカはなぜか目立つ。何とも不思議な存在感がある選手だった。世界GPを毎戦テレビ観戦していると、どうしてもトップ争いをするフレディ・スペンサー、ウェイン・ガードナー、エディ・ローソン、ウェイン・レイニー、ケビン・シュワンツといった選手たちに目がいく。セカンドグループを走る選手たちは、あまり目立たないのが普通だ。

だが、なぜかチェカだけは違った。風格のようなものを感じさせる存在だったのかもしれない。そして、長いシーズンを世界GPで戦っていたような気がしていたのだが……ある日、それが勘違いだったと気づいた。

実は、ガードナーやローソンが争っていた1987年頃、チェカはまだ世界GPを走っていなかった。それなのに、どうしてそんな思い込みをしていたのか? そう思い調べてみると、その理由が判明した。それは、チェカとそっくりな選手がいたからだ。その選手とは、同じスペイン出身のアルベルト・プーチだった。

プーチは引退後、レプソル・ホンダのマネージャーとなり、ダニ・ペドロサやマルク・マルケスのそばにいたことで有名だ。むしろ、ピット内での姿のほうが印象に残っている人も多いかもしれない。

調べてみると、チェカとプーチには面白い共通点があった。実は、プーチの方がずっと先に世界GPにフル参戦していた先輩だったのだ。

チェカは1993年から2013年までの20年間、世界GP、MotoGP、SBK(スーパーバイク世界選手権)を戦った。一方、プーチは1987年から1997年の10年間を世界GPで戦っていた。つまり、1993年から1997年までの5シーズンは、同じ舞台で戦っていたことになる。

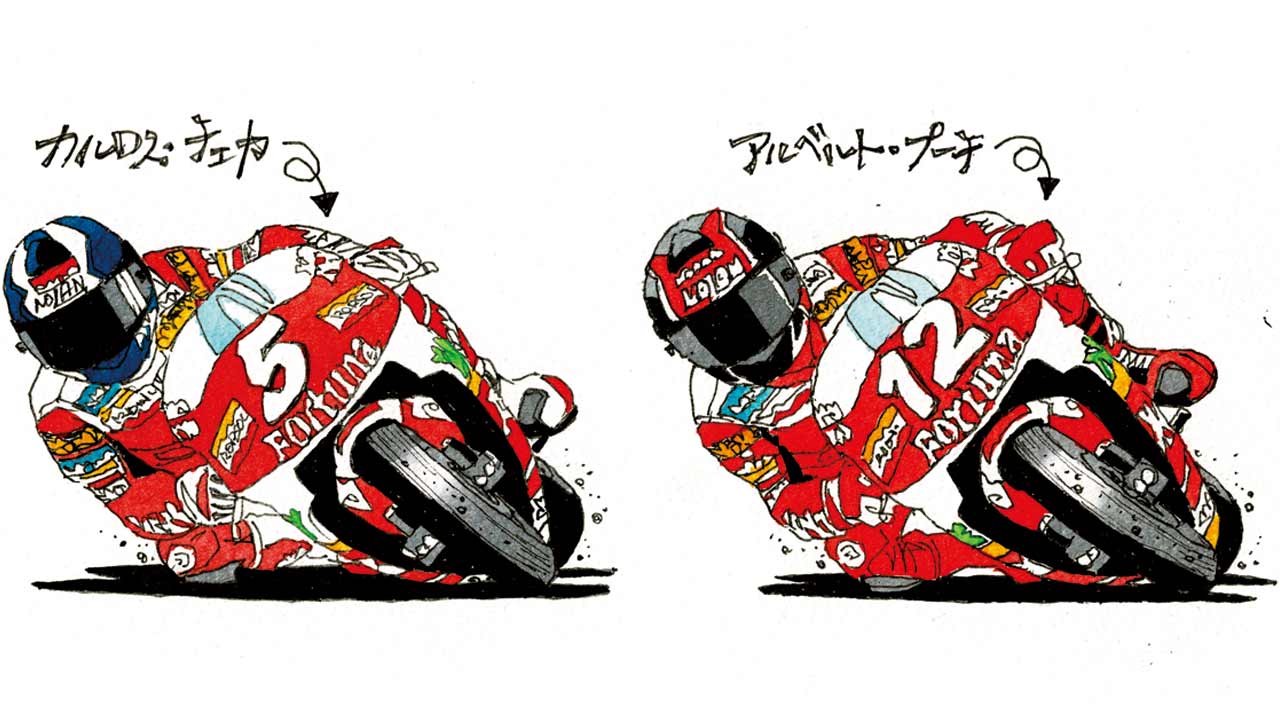

私がこの2人にこだわるのは、ライディングフォームがそっくりだったからだ。ハッキリ言って、見分けがつかないほど似ていた。しかも、同じチームで走ることもあったため、ゼッケンでしか見分けがつかないほどだった。

特に私の場合、テレビの録画を繰り返し見て、選手ごとのライディングフォームを研究して覚えていたので、余計に混乱したのだ。

2人ともライディングスタイルは大胆で、どっしりとマシンに乗るタイプだった。ガードナーや八代俊二のような乗り方で、腰を引き気味にし、背中が自然に伸びており、頭の位置は高め。外足の膝は開かず、マシンの側面にきれいに沿うようにして、外足ステップへの加重を活かしていた。そのため、ブーツのつま先が少し飛び出していた。

実際に2人のイラストを描いてみたところ、意図的に似せたわけではないのに、並べるとあまりにもそっくりで笑ってしまったほどだった。

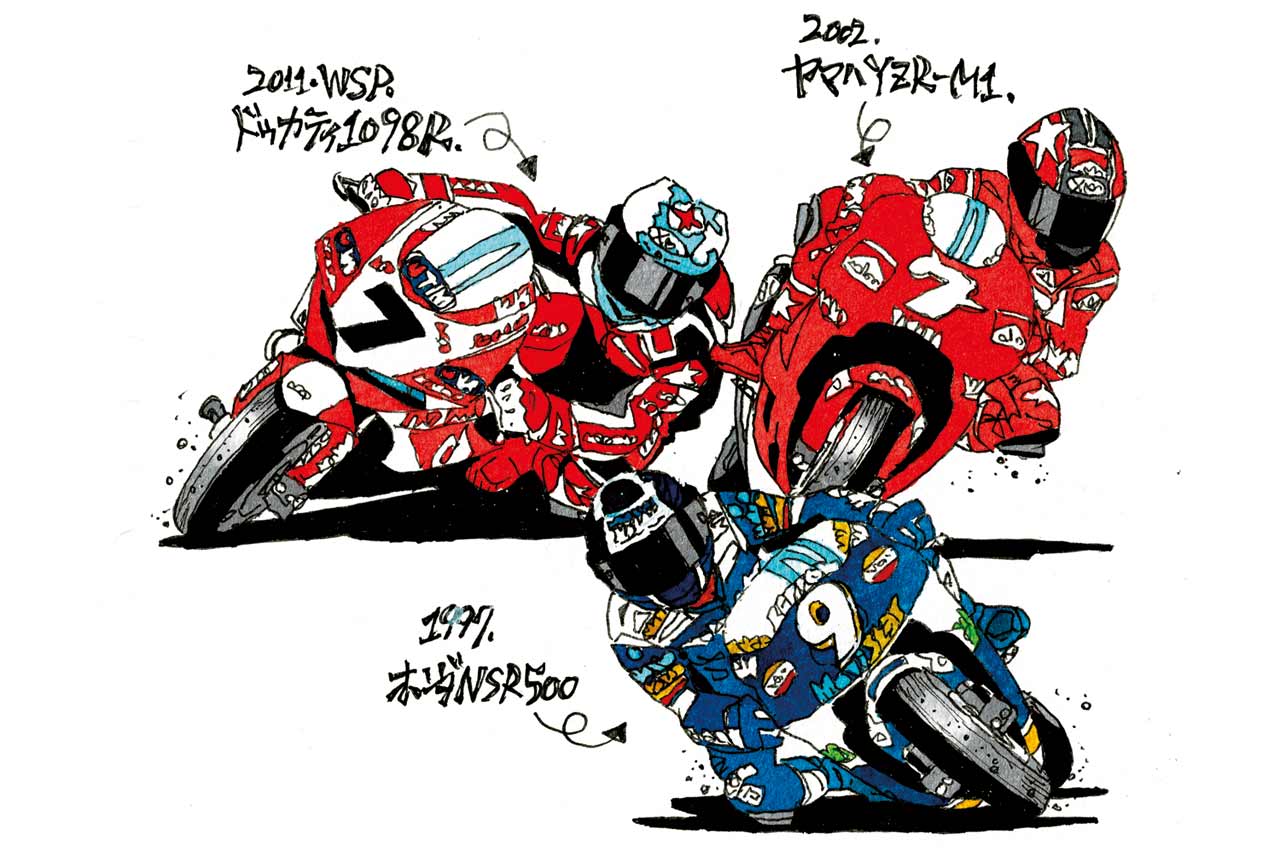

さて、今回の主役であるチェカのレースキャリアを振り返ると、世界GPおよびMotoGPでは2勝を記録し、表彰台には24回上がっている。チャンピオン争いには絡めなかったが、SBKに戦いの場を移してからは快進撃を続け、2011年にはSBK世界チャンピオンに輝いた。SBKでの通算勝利数は24勝、表彰台登壇回数は49回と、素晴らしい戦績を誇る。

また、彼が乗ったマシンも非常に多彩だった。世界最高峰の2ストローク&4ストローク、さらにはホンダ、ヤマハ、ドゥカティといったメーカーを渡り歩き、どのマシンに乗ってもセカンドグループ以上のポジションをキープ。どんなバイクでも自在に乗りこなす器用なライダーだった。

チェカをはじめ、元世界GPライダーだったレイモン・ロッシュ、ジョン・コシンスキー、マックス・ビアッジなどもSBKでチャンピオンに輝いている。

だが、私がSBKにあまり詳しくないのは、ある理由がある。それは「SBKからMotoGPに昇格し、チャンピオンになったライダーがいない」という事実だ。

SBKはライダーもマシンも実力が伯仲しており、大混戦のレースが多く観ていて面白い。だが、GPライダーがSBKで活躍するのに対し、SBKからGPへとステップアップしてチャンピオンになったライダーはまだ現れていない。

私は、SBKからMotoGPに行き、世界チャンピオンを獲得するライダーが早く出てくることを心待ちにしている。その日が来たら、MotoGPを録画しながら観戦し、YouTubeで全日本を楽しみ、CS放送でSBKを観ることになり、レースシーズンが始まると大忙しになりそうで少し怖いのだが……。

そんな幸せな日が一日も早く訪れることを願っている。