【2024 HONDA MotoGP】2024年も課題だった加速とリアグリップ

「ホンダの苦戦」というフレーズを、もう何度書いただろう。だが、きっとそれも終わりに近い。ホンダの変化の兆しと、イタリアから吹いてきた風は、確かにあるのだから。

PHOTO/Honda, S.KAWAMURA

TEXT/E.ITO

取材協力/本田技研工業 0120-086819

https://www.honda.co.jp/motor/

2024年も課題だった加速とリアグリップ

2024年のホンダの苦戦を理解するには、結果を確認するのが明解だろう。

コンストラクターズランキングでは5メーカー中最下位。チームランキングでは、インディペンデントチームであるLCRホンダが10位、ファクトリーチームであるレプソル・ホンダ・チームが最下位だった。

ライダーズランキングとしては、ヨハン・ザルコの17位が最上位。決勝レースのベストリザルトもザルコが記録しており、タイGPの8位である。

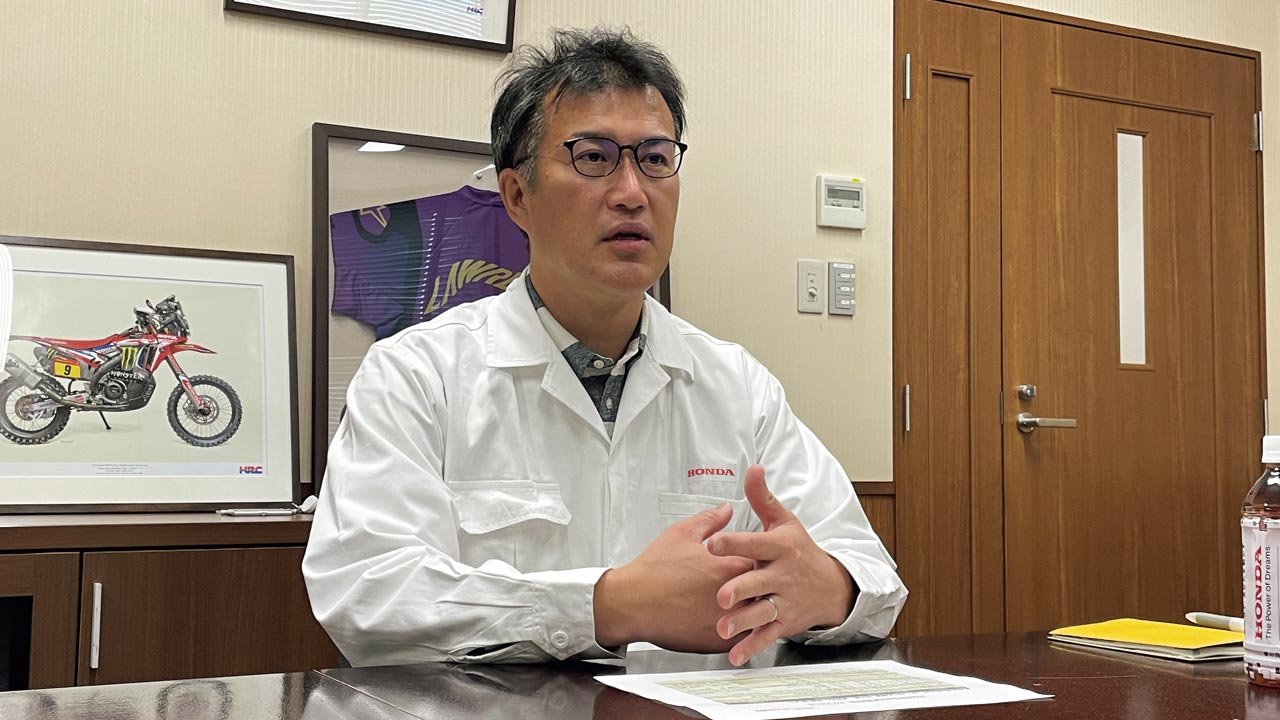

実際のところ、ホンダにとってどんなシーズンだったのだろうか。ホンダ・レーシング二輪レース部レース運営室長の本田太一さん、同じく開発室長の佐藤辰さんに話を聞いた。

本田さんは2024年4月に現職に就任した。それまではオフロード部門でマネージャーを務め、数年にわたりダカール・ラリー参戦の指揮を執ってきた。いわば全くカテゴリーの異なるロードレースを率いることになったわけだが、本田さんも携わった当初から「苦しんでいる印象はあった」と言う。

レース開発室長

佐藤 辰氏

ホンダ・レーシング

レース運営室長 本田太一氏

「ライダーが速く走れないところや、開発面でもライダーの要求に対して対応しきれないところがありました。ライダーが『ここを直してほしい』と言うのに対して、エンジニア側が『(原因は)ここだろう』と特定していくわけですが、うまく噛み合わないことがあったんです。開発ではよくあることです」

現地取材の中でも、そうした齟齬を感じることはあった。もちろん、ライダーがそうと明言したわけではない。ただ、例えば「なぜそのパーツが投入されているのか、ホンダからどう説明されているのか」と質問しても、ライダーの答えが要領を得ないことがあったりした。「答えられない事項」だったからではなく、「説明できることがない」様子だった。こうしたシーンの遠因が「噛み合わなさ」だったのだとすれば、確かに円滑な改善を難しくしただろう。

では、2024年型RC213Vは、どこをターゲットに改善を進めてきたのだろうか。

これに答えてくれたのは佐藤さんだ。

「2024年の開発目標は、他社に比べ劣勢だった加速性能です。しかし、シーズンを通して解決ができませんでした」

2024年(そして2025年も)、ホンダはコンセッションの「ランクD」を受けている。レギュラーライダーによるプライベートテストが可能であったり、通常は凍結されるエンジンがシーズンを通してアップデート可能だったりする。シーズン中のマシン開発やアップデートにおいて、他社に比べて規制が緩やかになるシステムだ。それでも、ドゥカティとの差は縮まらなかった。

「(開幕前の)セパンテストから通年、開発を続けましたが、むしろ課題はどんどん大きくなっていった、という印象でした」と佐藤さんは言う。

加速性能に影響したのが、リアタイヤのグリップ不足だった。ミシュランが投入した2024年のリアタイヤに適応しきれなかったのだ。ここ数年、リアのグリップ不足に苦しんでいたのに加えて、これがホンダの向かい風になった。

「元々(リアタイヤに)合わせ切れていなかったところに、さらに適応しきれないところが出てきた、という印象です」

「このタイヤはあまり激しく使ってはいけないんです」と佐藤さんは説明する。

「優しく荷重をかけてあげないとグリップが出ない。敏感なタイヤなんです。適切にアプローチすればグリップは出るのですが、少しでも乱暴に荷重をかけると、途端にスリップしてしまうんですよ」

最終戦ではジョアン・ミルや中上貴晶がバイブレーションの発生に悩まされていたが、それもこのタイヤの特性だという。このバイブレーションは、シーズン序盤、ドゥカティライダーにも発生していた症状だ。

「タイヤの特性上、バイブレーションが出やすいんです。あのタイヤを使う以上、振動は避けて通れないので、他社も振動対策をしています」

リアタイヤのグリップ不足に苦しむホンダだったが、9月のサンマリノGPごろの改善によって、きっかけをつかむ。シーズン序盤は最下位を占めることもあったが、終盤にはトップ10を争うまでに改善した。

この9月のサンマリノGPでの「てこ入れ」の一つが、サイドカウルの段差になったような形状の空力デバイス「グランドエフェクト・フェアリング」だ。

佐藤さんは「グランドエフェクト・フェアリングはバイクの性能への影響が非常に大きい。それをうまく使うのが、MotoGPでは性能を担保するのに必要不可欠だと思います」と語る。

このときのバイクが、2025年型の方向性となったという。

ホンダにやって来た変化イタリアンの風

今年、ホンダは新たな人材を迎えた。テクニカル・ディレクターにロマーノ・アルベシアーノさん、テストライダーにアレイシ・エスパルガロが就任したのだ。

アルベシアーノさんは昨年までアプリリア・レーシングのテクニカル・ディレクターを務めた人物で、エスパルガロはアプリリアのレギュラーライダーだった。特に、ホンダがテクニカル・ディレクターに外国人を迎えるのは史上初だという。非常に大きな決断だったことは、想像に難くない。逆に言えば、それほど厳しい状況だった、とも考えられる。

「我々は、自分たちで考えうる様々なことに取り組んできました。しかし、なかなか性能が積み上がっていかなかった。やっていること自体は間違っていなかったと思います。ただ、その性能をいかに積み上げて目標を達成するか、と考えたとき、そのやり方はヨーロッパに知見があると思ったんです。それを知るだろう、能力があるだろう人と一緒にやりましょうということで、ロマーノさんに協力をしてもらうことになりました」と、佐藤さんは言う。

しかし、人材がポテンシャルを発揮するか否かは、環境次第だ。一般的に、日本人は変化を好まない傾向にある。日本の企業であるホンダ側は、アルベシアーノさんやエスパルガロの「(有用な)イタリアンの考え方ややり方」を受け入れ、取り入れる態勢はできているのだろうか。

「だいぶやりとりはしていて、非常にやりやすいです。うまくいっていると思います」と、本田さん。

なんでも、アルベシアーノさんはバイクの改善に対し黙々と、実直に取り組む職人気質で、「半分くらい日本人?」と思うほどらしい。本田さんは、そんな豊富な知見と経験を持つアルベシアーノさんの提案を前向きに受け止めていると言う。

「我々の開発スピードが遅いと思っていたんです。ですから、『こういう考え方なんだ』と、謙虚に学ぶべきだなと思っています。こちらの要望も伝え、それに対して彼の意見があって、お互いに納得した上で進めています。そこで摩擦が生じることはないと思いますよ」

ホンダ、そしてヤマハを含めた日本メーカーは、現在のMotoGPで欧州メーカーに後れをとっている。そのターニングポイントは、コロナ禍の2年間だった、と佐藤さんは説明する。

「あの2年、我々は従来の開発の仕方を踏襲し、変えられなかったんです。しかし、ヨーロッパ勢はそこで向上したのだと思います。開発のサイクルで言うとそれほど変わっていないのですが、開発の中身の精度が上がっているんです。多くのトライ&エラーを繰り返さなくても、適切なものを作れるようになったんです。その部分で、差が開いてしまいました」

当然、アルベシアーノさんやエスパルガロが加入することで、「開発の精度」の向上も期待している。

「それに、昨年は開発面で様々なトライ&エラーをして、体制ややり方も含めて、だいぶ“仕込んだ年”だったんです。道具は揃っています。今年は、その仕込んだものを、どう活用するか、という年です」

そう語った佐藤さんに、2025年型RC213Vについて聞いた。

「加速性能をターゲットとしています。タイヤをどううまく使っていくかをさらに深く追求し、プロトタイプマシンを作り上げました」

そして、こう言うのだ。

「昨年のミサノで投入した方向性を、今までにないくらいに加速させました。性能を特化させたバイクです」

残念ながら「特化」の詳細は明かされなかったが、「例年のプロトタイプにはないほど、性能を特化した」ということだ。

昨年1月に取材をしたとき、2024年型のコンセプトは「トータルバランスがとれたバイク」と説明されていた。少なくとも現時点での説明では、方向性が全く異なっている。変化の“兆し”はここにも存在している。

「苦戦」の文字は、もはや書き尽くした。「ホンダ、復活」の言葉を伝える日を待つ。