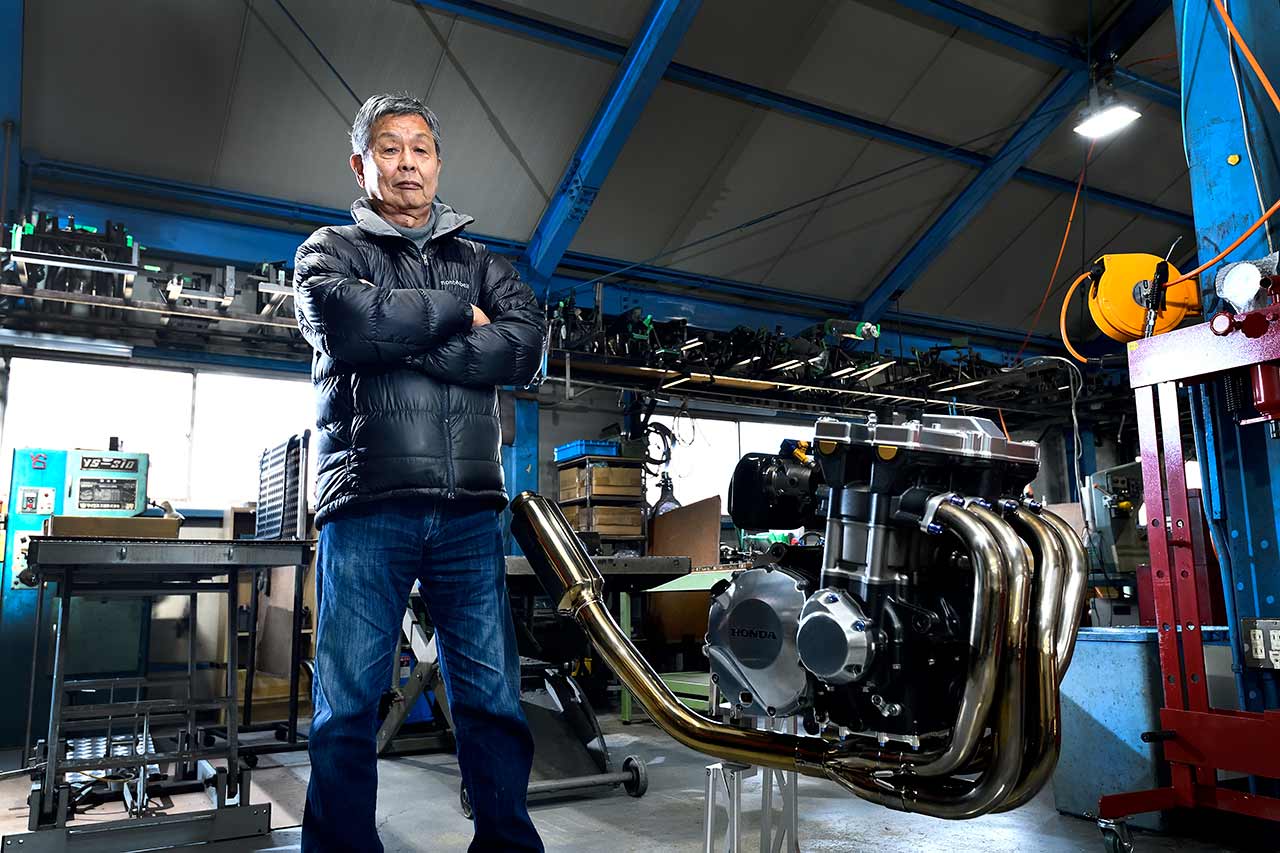

【YAMAMOTO RACING|山本英人さん】衰えを知らない技術的野心

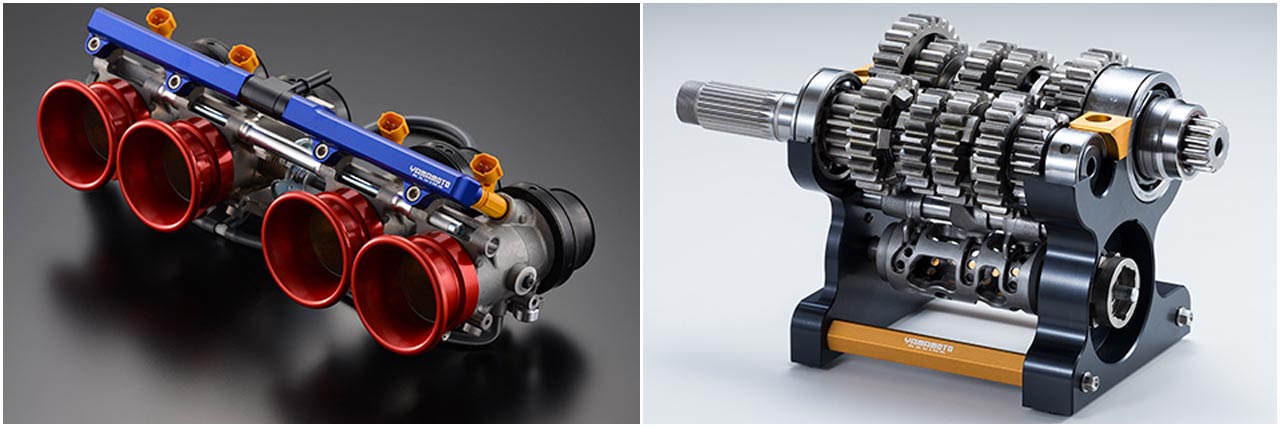

マフラーやビレットパーツはもちろん、スロットルボディやクロスミッション等々……。ヤマモトレーシングのラインナップするパーツは、サードパーティの域を超えている。レースの世界でも、ワークスを押しのけてチャンピオンを獲得するなど、これまた規格外。“枠”にはまらないヤマモトレーシング、その個性を生み出す源泉はどこにあるのか?創業者にして、現役のエンジニアである山本英人さんの人生から探ってみよう。

PHOTO/E.ISHIMURA(PHOTO SPACE RS), YAMAMOTO RACING

TEXT/K.ASAKURA

取材協力/ヤマモトレーシング

https://www.yamamoto-eng.co.jp/

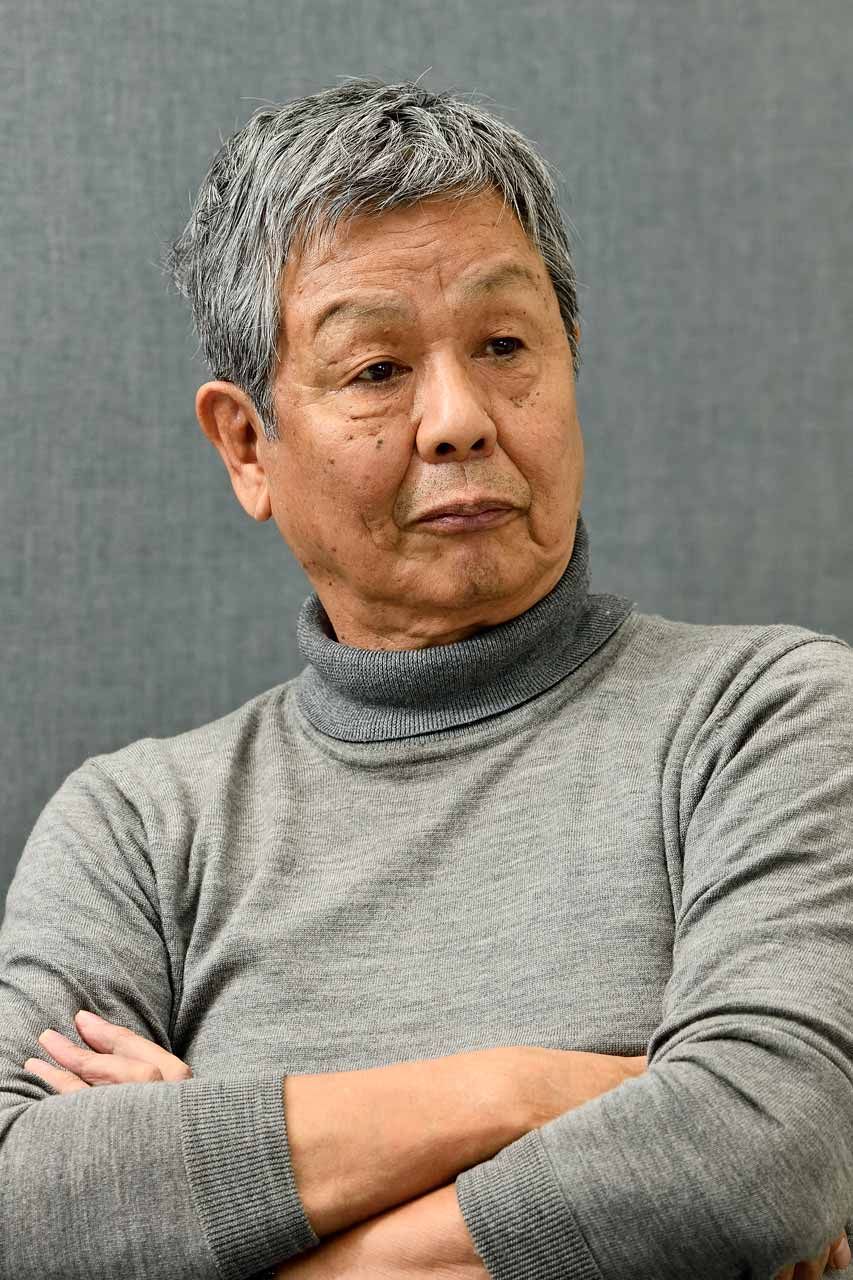

高性能マフラー「spec-A」を筆頭に、数々のパーツ製造で知られるヤマモトレーシング。オールドファンにはレースでの活躍も、強く記憶に刻まれているだろう。そのヤマモトレーシングの創業者である山本英人さんは、生粋のエンジニア。70歳を超えた現在も、日々新たな技術に取り組んでいる。そのモチベーションとバイタリティには目を見張るばかりだ。そして、その生き様が、なんともユニークだ。

「生まれは大阪の十三、そこで実家はクルマ屋をやっていました。四輪車の販売・修理業やね」

四輪ディーラーを営む、“エエとこのボン”であったのだろうか?

「トヨタの看板が上がっとったのは覚えてるけど、あの頃はディーラーなんちゅう制度があったかもわからんねえ。裕福なことはないですよ。小さな工場でした。小学生の時に東大阪に引っ越したんですが、それも実家のクルマ屋がツブれたのが理由やからね」

東大阪は、製造業が盛んな街として知られる。町工場が軒を連ねる、大阪のモノ造りの中心地だ。

「金属の鋳造や溶接、加工業者など周りになんでもあったね」

そうした環境が、後の“エンジニア山本英人”を生み出したのかもしれない。山本家は、その東大阪で新たに自転車屋として再出発する。主な取り扱いは自転車ではあったが、当時の自転車屋の常として原付バイクの修理なども持ち込まれていた。山本さんがバイクと出会ったのも、それがきっかけだった。

「中学生の頃、スーパーカブをもらって、それを直して遊んだりしていましたねえ。家の手伝いで、お客さんのバイクを修理したり……。まあ、難しいことは出来なかったけど」

自分でバイクを走らせたのも、この頃のことだった。

「中学生だから無免許。だから、空き地かなんかで乗ってみた。それまでは自転車しか乗ったことがなかったから『なんとまあ、ラクな乗り物や』と(笑)。土の上だからデコボコしとるでしょう。自転車だったらガタガタしてしまう。でも、バイクはサスもついとる。全然乗り心地も良い。『コレは良いモンや!』と、感動しましたねえ。そこから、ずっとバイクに乗り続けている」

すっかりバイクに魅せられた山本さん。17歳の時には鈴鹿サーキットでサーキットデビューも果たす。当時の愛車はカワサキ250A1。レース用に改造もした。

「ハンドルやステップ、カウルのステーとか……。パーツなんかないから、全部自分で造るわけです。ロングタンクも作ったなあ。鉄板切って、叩いて、溶接してね。雑誌の写真を見て、マネをして」

10代少年のDIYチューンにしては異様にハイレベル。

「バイクの改造自体は、もっと前からやっとったからね。14〜15歳の頃、バイク雑誌に大きいキャブレターをつけるとパワーが上がると書いてあった。スクラップ屋でなんだかわからんキャブを拾ってきて、自分のスーパーカブのマニホールドを切って、ヤスリで削って、ボンドで着けてね。調子よく走っとったら、バックファイヤーが起きた時に、キャブがコロンと落ちたなんてこともあった。そら、ボンドで着けたら、キャブは落ちるわな(笑)」

最後にボンドでキャブレターを装着してしまうのが、いかにも中学生的だが、そこに至る発想と手法は間違いではない。やはり、エンジニアとしての閃きに非凡なものがあったということだろう。

「レースで使っとった250A1はエンジンも自分でいじっていたよ。ポートを何mm広げるとか、ロータリーバルブを加工するとか。チャンバーも自分で作った。鉄板を切って巻いて、板金屋でガス溶接機を借りて。旋盤を持ってる加工屋にシリンダーヘッドを持ち込んで、面研して圧縮比を上げた。適当やから、数値的にどれくらい上がったかもわかってない。速くはなったよ。けど、さすがによう走らんかったね。3周くらいしか持たなかったなあ(笑)」

現在、シリンダーヘッドの面研による圧縮比アップを行うなら、フライス盤による平面加工が一般的だ。それを無理矢理、汎用の旋盤で行っていたという。

「今にして思えば、ようやっとったなという感じやねえ」

全てが手作業、そして全てが手探りだったのだ。自分で改造したバイクで、鈴鹿10時間耐久レースなどにも出場した。

「レースの最中に、エンジンが潰れてオーバーホール。全バラしてクランクまで換えました。その作業を写真に撮られていてね。翌年の耐久のポスターに使われていたこともあったなあ。なにも聞かされていなかったので驚きましたね」

当時、家業の自転車屋はカワサキの販売店としても営業していた。その関係で、カワサキのスタッフとの縁もできた。

「近くにカワサキの営業所があって、そこにバイクをいじってる連中が居ってね。和田さん(和田将宏/カワサキのワークスライダーとして長く活躍)とか……。その人たちにバイクのいじりかたを教わったんです」

1970年代初頭のこと、Z2の爆発的なヒットもあり、自転車屋さんからバイクショップに転業。店舗も拡大し、店名も「ヤマモトモータース」と改めた。この頃、山本さん自身がお店を切り盛りするようになる。バイクはよく売れて忙しい毎日、サーキットからも足が遠のいてしまっていた。

そして、30歳を目前にして、カワサキの販売店を止めた。

「契約に縛られるのが面倒になってしまったんですわ。飽きっぽいので、すぐ違うことがやりたくなる(笑)」

バイクの売り上げは好調だった。普通なら安定した契約を捨てる選択はしないだろう。だが、そこで〝自由〞を選ぶのが、山本さんという人間だ。

同じ頃、運命的な出来事があった。1979年第2回鈴鹿8耐に、とあるチームから助っ人メカニックとして声がかかったのだ。

「そのチームのマシンがCB900F。ただ、すぐマフラーが擦ってしまい、バンクさせられない状態。こう造り変えたらいいと提案しても、全然受け入れてもらえない。なら、自分で造る、と」

当時、マフラーといえばスチールの直管タイプが主流。だが山本さんが考案したのは、モナカ合わせのアルミ製のサイレンサーと、アルミ製テールパイプを持つ斬新なもの。

「そのマフラーを売ってくれという声が多くてね。こんなのホンマに売れるんかなあ? と、ビックリしましたよ」

CB900Fは、自作フレームのレーシングマシンまで製作した、力を入れた1台。ただ、それも「こうした方がよく走る」という自らの理論の正しさと技術力を証明するために造ったようなもの。独創的なマフラーも、そのマシンのために製作したものだった。

「売る気で造ったものではなかった。だから『ウチのは高いで』と他のマフラーの倍近い値段を言った」

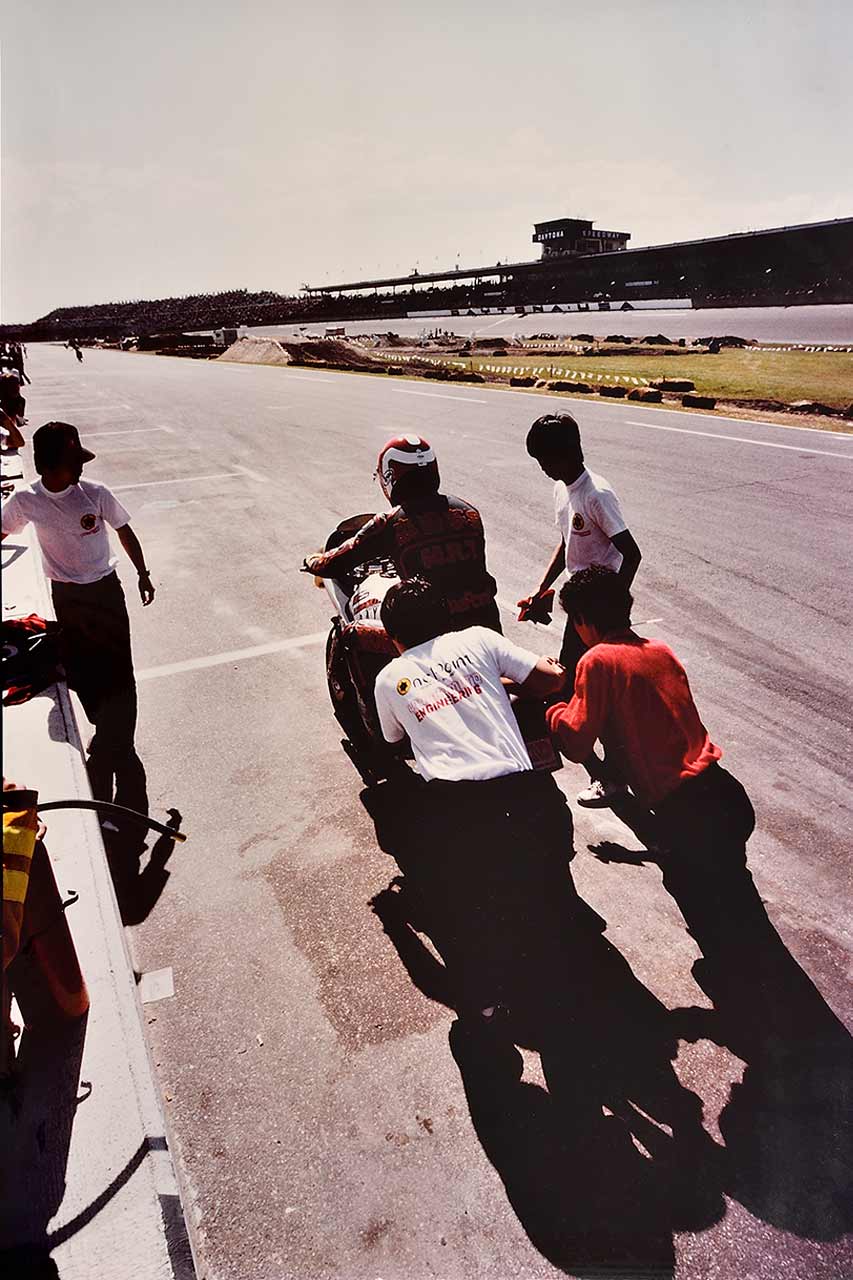

それでも注文が殺到。他の車種用のマフラーの製作依頼も多く、ラインナップも拡大。マフラーの名門、ヤマモトレーシングが誕生した。レース活動も本格化し、全日本ではTT-F1、TT-F3といったプロダクションレースで数々の実績を積み上げた。完全なプライベートで、アメリカのバイクレースの頂点、デイトナ100マイルにも参戦した。

ヤマモトレーシングといえば、全日本TT-F1での活躍は外せない。RC30ベースのレーシングマシンで数々の勝利を上げ、〝ワークスイーター〞の称号と共に、畏怖を持って迎えられる存在だった。

RC30は、ホンダのワークスマシンRVF750のレプリカといわれ、レースでの使用を考えて設計されたマシンではあるが、あくまで市販車。RVFはプロダクションレーサーといいつつも、HRCが開発した実質的には純レーサー。対してRC30は、市販車を担当する朝霞研究所が開発を担当。両車は似て非なるもので、戦闘力には大きな違いがあったのが事実。

にも関わらず、RC30で驚きの速さをみせたヤマモトレーシングの技術力は、驚異というしかなかったのだ。

その実績をもって1990年には、ワークスマシンRVFが貸与され、ヤマモトレーシング生え抜きのライダーである岩橋健一郎選手が、全日本TT-F1でチャンピオンを獲得した。

だが山本さんは、この1年間のみでRVFでのレースを止めている。

なぜ、圧倒的な戦闘力を持つマシンを手放すことを選んだのか? その問いに対して、山本さんは多くを語ることはしない。借り物のマシンでは、自分が思うように手を加えることはできない。そこに満足できなかったように見受けられる。

山本さんにとってのレースは、技術的な実験が第一義。成績は、大切ではあるが、その次にくるものなのだ。

その証拠に、TT-F1が廃止され、改造範囲の狭いSBレギュレーションに移行するタイミングで、レース活動を縮小。その後、大改造が許されるS-NKカテゴリーがスタートした時には、とてもレース向きとはいえない、CB1300SFをベースにしたマシンで、鈴鹿8耐にも参戦しているのだから。

「やっぱり、好きに改造できた方が、造る方としては面白いからね」

技術に対する好奇心が、山本さんのモチベーションを支えている。インジェクションにもいち早く取り組み、キャブレター仕様のCBR900RRを独自にインジェクション化。

後に大きな話題となった、CB1300SF/SB用、ZRX1200DAEG用ビッグスロットルボディの発売より15年も前のこと。それだけの開発期間をかけ、積み上げた技術に基づくパーツだった。

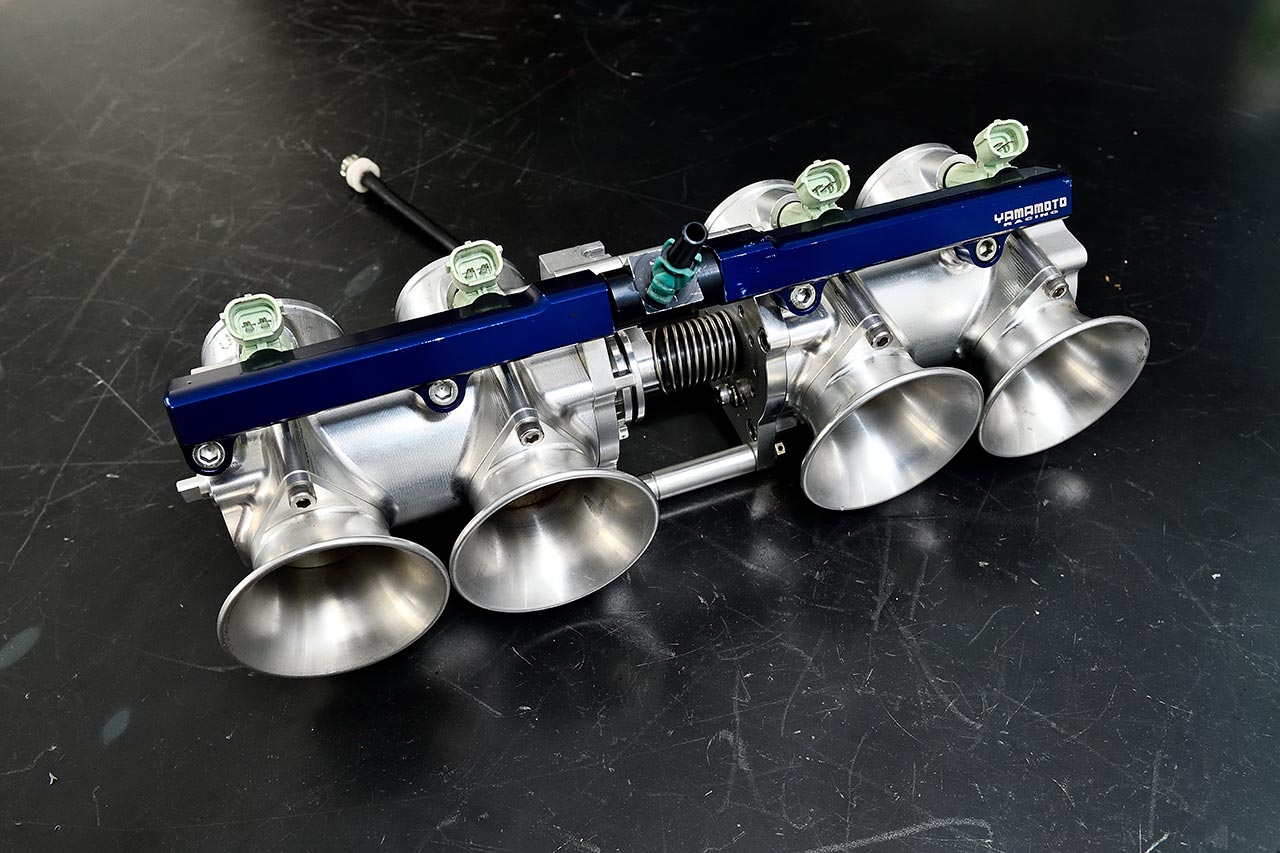

ビッグスロットルボディは、惜しくも生産終了となっているが、山本さんが現在トライしているものとして見せてくれたのが、完全自社開発のスロットルボディだ。もはや、アフターパーツメーカーの範疇をはるかに超える領域のパーツだ。

「他の誰も手をつけない部分だから、作っていて面白い。年寄りの趣味みたいなものやけどね」

と、笑顔で話す山本さんだが、いまだ衰えることのない技術的野心に感服するばかりだ。新技術の開発には想像を超える困難があるだろう。

「パーツやバイクを造る時に、苦労なんか感じたことはないなあ。苦労してたら、もっと白髪が多くなってるハズやろう?(笑)」

自然体のスタンスが、実に素敵だ。