【Historic Bikes/YAMAHA YZF-R1M(ヤマハ・YZF-R1M)】~ハタチになったR1~【R/C インプレッション】

※この記事は過去に掲載された記事を再編集した内容です。

ヤマハらしい斬新なデザインは色褪せない

1997年の東京モーターショーに登場し、98年にデビューしたYZF-R1は、2018年で20年目を迎えた。96年に教習所で大型二輪免許取得が始まり、二輪業界は空前の大型ブーム。僕もそのブームに乗ったひとりだ。中でもR1の登場はとてもセンセーショナルで、その後のスーパースポーツブームを牽引。現在ではR6はもちろん、R3、R25といった弟分までを従え、ヤマハスポーツの一時代を築きあげている。

98年からパワー&軽量化のスペック競争は年々過熱し、02年には世界GPもWGPからモトGPとなり4ストローク化、WSBも04年から1000cc化した。すると、大パワーをいかに路面に伝えるか……という電子制御の戦いが始まり、07年にはこの戦いに外車も本格参入。ドゥカティ、BMW、アプリリアが続々とニューモデルを登場させ、外車の独壇場……と思った矢先に待ったをかけたのが14年のミラノショーで登場したYZF‐R1Mだった。

98年に150psだったパワーは、いまでは200psに……。これは20年の月日と技術の向上を改めて感じさせる数値である。R1Mのデザインはヤマハらしさに溢れ、いまでも斬新。エンジン&車体を完全新設計とし、モトGPマシンYZR-M1に通じる雰囲気は多くのファンを熱狂させた。日本車の逆襲……R1Mのデビューにはそんな気運が漂い、そこからは国内の全メーカーがスーパースポーツをフル電子制御化した。

誰もがこれまでの並列4気筒エンジンにない個性に驚くはず

18年モデルのR1Mは電子制御をさらに研ぎ澄ますように進化。オートシフターはダウン側にも対応し、電子制御式のサスペンションは走行シチュエーションにも合わせられるように進化した。いちばんの特徴は他にないクロスプレーンエンジンで、並列4気筒エンジンながら爆発間隔を不等間隔にすることで、独特のフィーリングを確保。走り出せば誰もがこれまでの並列4気筒エンジンにない個性に驚くはずだ

フォーンっと一気に吹け上がるのでなく、バババババッと爆発感のある回転上昇フィーリングは、V・ロッシがホンダからヤマハに移籍した際に「スイート」と表現した感覚そのもの。A、B、Cの3種類のエンジンモードがあるが、サーキットでもまずはCからスタートするのが賢明だ。そうすると、スロットルを開けると後輪にトラクションが生まれ、スロットルワークでバイクをコントロールするこのエンジンの狙いを掴みやすい。

ちなみにもっともレスポンスの良いAモードは、かなり広いサーキットでスキルのあるライダーがハイグリップタイヤを履いて使うようなイメージのモードで、それだけスロットルワークに対して車体がシビアに反応することを付け加えておきたい。

ハンドリングはライバルと比較しても軽快さが際立つ印象。着座位置も極端に高いため、フラッと倒れ込むようにリーンする。サスペンションも硬め。市街地やツーリング、小さめのサーキットがメインなら、STDより柔らかめにセットしてみるといいだろう。どちらかというと設定されている速度レンジも高めで、しっかりと荷重を強められるライダーのスキルが求められる。

しかし、18年モデルはその手強さが軽減。ダウンシフトはもっとも忙しい曲がる直前の操作を減らしてくれ、ブレーキングや抜重のタイミングに集中させてくれる新しい武器。旋回に移行し、バンクしている状態でシフトダウンしてもショックがなく、もうシフトダウンでギクシャクする悩みは皆無。これは立ち上がり時に常に理想的な回転数をキープできることも意味し、クロスプレーンエンジンの本領発揮というところだ。

ビギナーには手強いが、だからこそ操るための努力が楽しい

98年当初のコンセプトは「ツイスティロード最速」しかし最新型のコンセプトは「サーキット最速」を打ち出しており、最新R1Mはそれを明確に感じさせるハンドリング&エンジン&電子制御を搭載。実際に鈴鹿8耐&全日本ロードレース選手権では圧勝しており、そのコンセプトが正しかったことを物語っている。

国産スーパースポーツが出揃った今、R1Mを選ぶライダーにはある意味覚悟が必要で、腕に自身のあるライダーにトライして欲しい。正直、ビギナーには少々手強いキャラクターだ。しかし、だからこそライダーとR1Mがシンクロしたときの悦びは何にも代えがたい物になる。

操るための努力を惜しまず、そこに楽しさを見い出す……そんなストイックなライダーにこそR1Mは最高の相棒となってくれるに違いない。

YAMAHA YZF-R1M(ヤマハ・YZF-R1M) ディテール

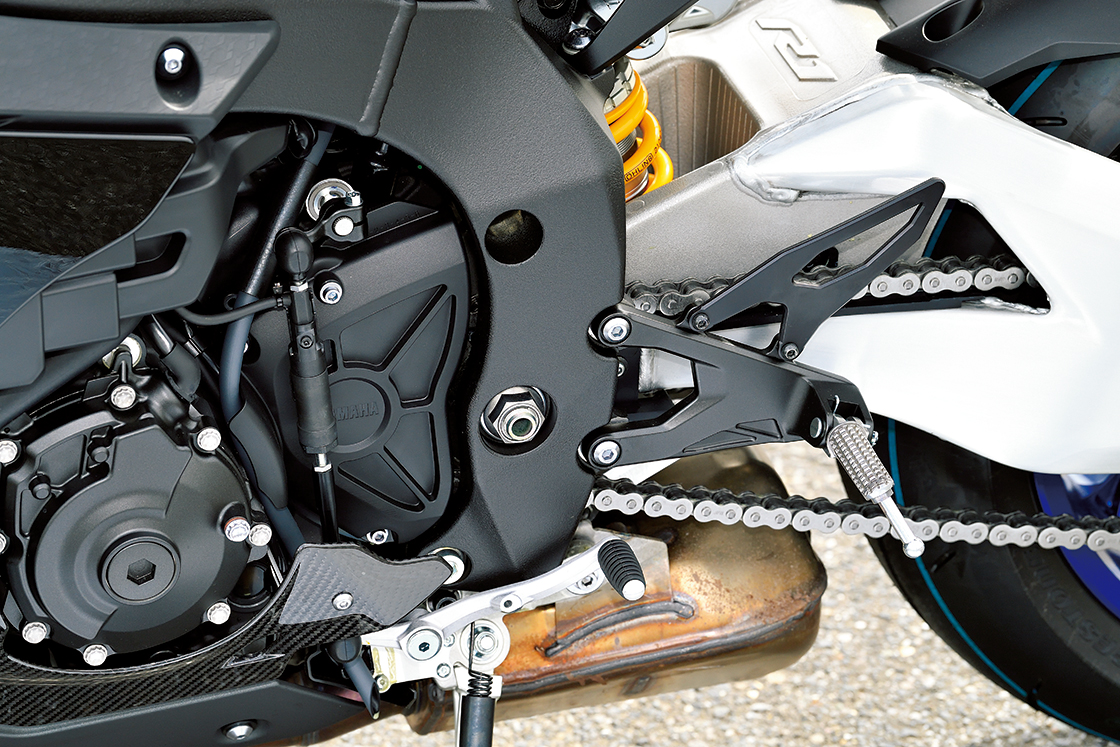

オーリンズ製の電子制御サスペンションは、各減衰力だけでなく、ブレーキング時、コーナリング時、加速時といったシチュエーションに合わせてセッティング可能になった。

シート高は860mmとライバルと比較しても高い。ハンドルも低いため、ポジションはかなりキツい

Specifications:YAMAHA YZF-R1M(ヤマハ・YZF-R1M)

| エンジン | 水冷4ストローク並列4気筒 |

| バルブ形式 | DOHC4バルブ |

| 総排気量 | 998cc |

| ボア×ストローク | 79×50.9mm |

| 圧縮比 | 13対1 |

| 最高出力 | 200ps/13500rpm |

| 最大トルク | 11.5kg-m/11500rpm |

| 変速機 | 6段 |

| クラッチ | 湿式多版 |

| フレーム | アルミツインスパー |

| キャスター/トレール | 24°/102mm |

| サスペンション | F=φ43mmオーリンズ製倒立フォーク |

| R=オーリンズ製モノショック | |

| ブレーキ | F=φ320mmダブルディスク |

| R=φ220mmシングルディスク | |

| タイヤサイズ | F=120/70ZR17 |

| R=200/55ZR17 | |

| 全長/全幅/全高 | 2055/690/1150mm |

| 軸間距離 | 1405mm |

| シート高 | 860mm |

| 燃料タンク容量 | 17L |

| 装備重量 | 201kg |

| 価格 | 226万8000円(YZF-R1) |

| 307万8000円(YZF-R1M) |

※本スペックは『ライダースクラブ 2018年8月号』掲載時のものです。