フォトグラファー折原弘之が振り返る/'93年、伊藤真一の不思議な”無音”

折原弘之 Hiroyuki Orihara

1963年生まれ。’83年に渡米して海外での撮影を開始。以来国内外のレースを撮影。MotoGPやF1、スーパーGTなど幅広い現場で活躍する

フォトグラファー折原弘之が振り返る パドックから見たコンチネンタルサーカス

93年のイギリスGPは、ドニントンパークで行われた。イギリスのサーキットと言えば、高度なコーナリング技術が要求されるレイアウトが多い。もちろんドニントンパークも例外ではない。丘陵地帯にレイアウトされたコースは、起伏に富み平坦なコーナーが無いと言ってもいいくらい難しいコーナーの連続だ。

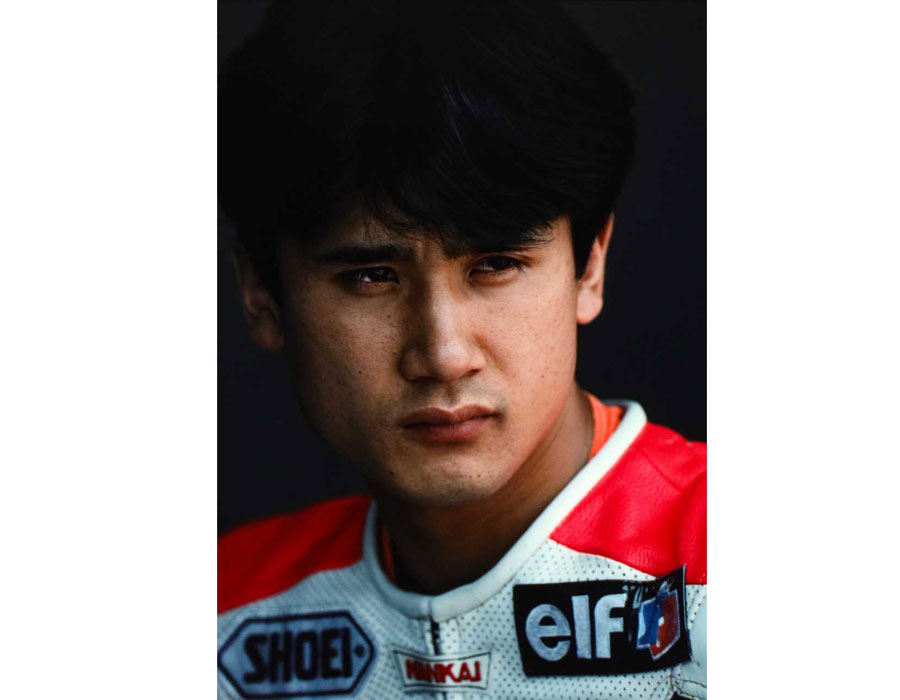

そんな難易度の高いサーキットで、伊藤真一選手はコースだけではなくマシンとも格闘していた。最初は伊藤選手に一体何が起こっているのか、理解することができなかった。それを目撃したのは、金曜日のフリープラクティスだと記憶している。

ドニントンパークの第2コーナーは、下りながら進入する高速コーナーだ。おそらく4速くらいで、一瞬アクセルを抜いて飛び込む感じだと思う。その高速コーナーに、伊藤真一選手が無音で飛び込んできたのだ。

1周目は、ちょっとした違和感しか感じられなかった。2周目には、エンジン音が聞こえない気がした。3周目には、エンジンがかかっていないとハッキリ感じられた。4速くらいで進入する下りの高速コーナーを、惰性だけで走っているのだ。おそらく150㎞/hを超えるスピードで。その事実に気がついた時、背筋が凍りつく思いがした。

考えてみて欲しい、中速から高速コーナーにクラッチを切った状態で飛び込むのだ。クリッピングポイントからも駆動力をかけることができず、慣性だけでコーナーをクリアする恐怖。それも何周回も、レーシングスピードでだ。一体何を求めて、そんな走り方をしているのか全くわからないままセッションを終えた。

その日の夕方、パドックをぶらついていると伊藤真一選手と出くわしたので、なぜエンジンを切ってコーナーに入っていったのか聞いてみた。「そんなことしてないよ。そんなの怖くて走れないじゃない」

と、伊藤真一選手は笑いながらやんわりと否定した。

その時は、そうなのかな? と思いモヤっとしたまま世間話をして別れた。しかし500㏄2ストロークのエキゾーストノートを、聞き逃すはずはない。あれは確実にエンジンに火は入ってなかったはず。僕の耳の奥に残る、風切り音とチェーンの音がそう教えてくれていた。

その後、予選、決勝と伊藤選手のマシンのエンジンから音が途切れることはなかった。あの2コーナーの体験は、何だったのだろう。本当にただの間違いだったのか。色々なライダーに聞いてみたが、誰もが「そんな話は聞いたこともないし、怖くて走れないでしょ。ありえないよ」と一笑に付された。

ところが次のGPが行われるサーキットに移動し、いつものようにパドックで飲みながらドニントンの話していると、面白い話になった。あるエンジニア志望のメカニックが、「オリさん、それあり得るよ」と切り出してきたのだ。

無音で駆け抜ける伊藤真一選手

ここからは未確認の想像の話になるが、当時ホンダはレースを「走る実験室」と称していた。グランプリの現場で、新技術の開発をしていたのだ。金曜日に新しいパーツをテストして、今後使えるかどうか判断していた。もしかするとドニントンパークの伊藤選手は、フューエルインジェクション(FI)のマシンにトライしていたのではないだろうかという話になった。

もしFIを付けたのに、コネクティングタンクの発想がなかったら、特定の条件下でガソリンを吸わなくなることがある。当時の二輪はキャブレターを使用していたので、フロート室があるからタンク内でガソリンが偏ってしまっても大丈夫だった。ところがFIは、ガソリンを貯めておくフロート室がない。つまり極端なブレーキなどで、タンク内のガソリンが偏ってしまうとインジェクターにガソリンが行かなくなってしまう。

もしタンク内にコネクティングタンクを設けていなければ、高速コーナーで強いGがかかれば、ガソリンが偏ってエンジンが止まってもおかしくない。そしてレース後に話した、伊藤選手のとぼけ方も説明がつく。僕の中で点と点がつながった思いがした。

ホンダに限らず、バイクメーカーが現場でテストしている事は知っていた。しかし、そのテストはガードナーやドゥーハンのようなチャンピオン候補が行う事はない。あの頃、日本人ワークスライダーが大勢世界グランプリにトライできたのも、テストライダーとしての役割があったからかもしれない。その反面レースウィークの貴重なセッションを、テストに費やすのは大きなハンディだ。

初めてのサーキットで金曜日はテスト、土日の2日間で戦えと言われているようなものだ。成績を出すのは、難しかっただろう。そういう状況でありながら、シングルゼッケンをつけていた多くの日本人ライダーには敬意を評したい。そしてカメラマンとして、日本人ライダーの活躍を記録できたのは幸せな事だと改めて感じている。