YZFシリーズ開発者インタビュー【後編】ヤマハハンドリング とは一体なにか?

開発者に訊くヤマハハンドリングのカギ ヤマハハンドリング とは一体なにか?

開発者インタビュー-【後編】 今年で20周年を迎えたヤマハのフラッグシップモデル「YZF-R1/M」。ハンドリングといえば、誰もが思い浮かべる同社のブランド「YZF-R1/M」は、デビューとした時からその旋回性で定評を得て、現在では「ハンドリング=ヤマハ」という認識にまで押し上げている。

今回お届けするのは、そんなYZFシリーズの開発にあたった開発者のインタビューの後編。これまで大切してきた「想い」と「技術」をとYZFの現在地を是非知ってほしい。

レーシングライダーはコーナリングスピードを追求し美しいラインを描くことによって「ヤマハハンドリング」を表現する。ならば、その下地はいかにして作られるのか。新型YZF-R1の開発エンジニアの声を通し、それを探ってみた

PF車両開発統括部SV開発部 プロジェクトチーフ 鈴木智一朗(写真右)2004年4月入社。北米向け大型クルーザーやブラジル向け小型ストリートモデルの車体設計を経て、’17 年からYZF-R1/R6 のプロジェクトチーフに就任。プライベートでもYZF-R6を所有する

PF車両開発統括部車両実験部 プロジェクトチーフ 中原重徳(写真右) 2009年4月入社。これまでボルトやYZF-R6の開発に携わり、’15年から強度実験を中心に担当。’18年型から車両実験のプロジェクトチーフに就任している。現在の愛車はYZF-R6とセロー250

フルバンクでいかに安定させるか

――フレーム剛性の特性に関して、もう少し 教えてください。

中原 車体は基本的に従来型から踏襲されたものですが、その中でも常に様々な実験を繰り返しています。接地感の変化を見るため、スイングアームに穴あけ加工を試すなど、剛性と重量のバランスを図りながら開発を進めています。

津谷 ハードブレーキング時に必要な縦方向の剛性を確保しつつ、車体を倒し込んでいく時のスムーズさを阻害しない横方向の応答性を両立しています。ライダーが感じ取れる、ある程度のしなやかさが重要で、フルバンク時に入力を受けても不安を覚えない味つけになっています。ヤマハのマシンは他社と比較してバンクしている時間が長い傾向にあるのですが、それを積極的に楽しんで頂ける車体作りが特徴です。

――そのあたりに、ヤマハハンドリングのカギがありそうですね。

津谷 ヤマハハンドリングという表現を社内で使うことはないのですが、コーナリングのプロセスには共通の認識があります。そもそもライディングの醍醐味は自由自在にバイクを操ることを前提とし、その象徴がコーナリングだと考えています。そのため、まずブレーキングでしっかり安定感を出し、前後のタイヤに一気に荷重を掛けるイメージで倒し込んでいきます。その後、コーナリングスピードを維持しながら向きを変え、加速に備えるのですが、準備段階としてクリッピングポイントにつく前にスロットルを少し開けて、ゼロトルクの領域を探すんです。その時、荷重が車体前後に等しく掛かっている時間を長めに取ることで自然に向きが変わるようにセッティングしています。直線的に突っ込んで直線的に立ち上がるのではなく、高いスピードで弧を描くようなラインをトレースすることになり、その様がヤマハハンドリングとして伝わっているのではないでしょうか。他のなにかに例えるとすると、ジェットコースターですかね。重力と遠心力で釣り合った車体がスピードを殺さず、滑らかに駆け抜けていく。そういう瞬間を味わって頂けるような設計を目指しています。

――それを実現するため、カギになる部分はどこでしょうか?

津谷 カギだらけですが(笑)、コーナリングを楽しんで頂くには、バンク角が深くても不安なくラインをトレースできなければいけません。必然的にパーシャルか、それに近い状態で待つ時間が長くなりますから、各種制御もそこに合わせて作り込んでいて、ひと言で言うならフルバンクでいかに安定させるか。ヤマハハンドリングのカギをひとつ挙げるなら、それですね。

――ハンドリングという言葉を使う時、多くの場合はフレームや足まわりといった車体関連のパーツに目がいきがちです。しかし、スロットル開度やトルクの話でも分かる通り、エンジン特性もかなりの割合を占めているようですね。

津谷 ドライバビリティという言葉に置き換えるといいかもしれません。フルバンクに達してしまえば車体ができることは実はあまり多くありません。ではなにができるかというと、駆動力をいかにコントロールするか。その意味でエンジンが重要になってきます。

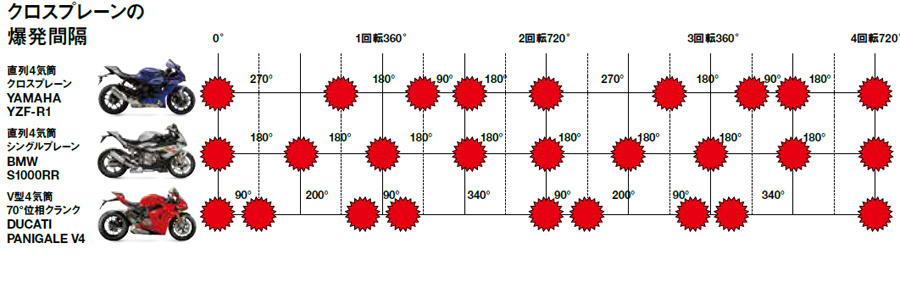

――その源がクロスプレーンによる不等間隔爆発ということですか?

津谷 そうです。最初に採用したのが、04年型のYZR‐M1で、テスト時にバレンティーノ・ロッシ選手の口から出た「スウィート」という言葉にメリットが集約されています。ピストンが上下動する時の主な慣性トルクがキャンセルされ、余計な振動やノイズを感じることなく爆発力が伝わってくるのが特徴で、ごく簡単に言えば開けやすく、トラクションを感じやすいエンジンとして開発されました。

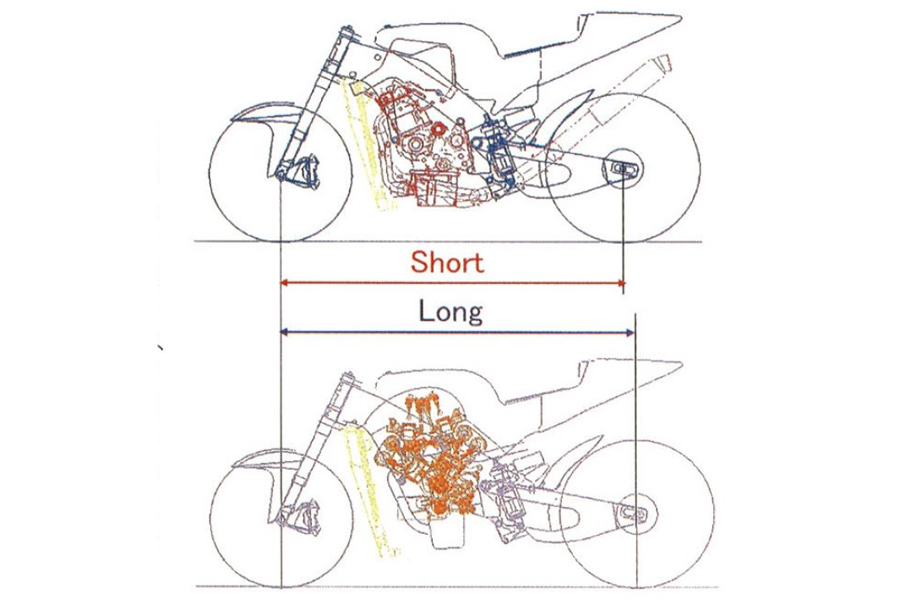

――不等間隔爆発の心地よさは体感的に分かりますが、それをV4ではなく、直4に採用したことの意味を教えてください。

津谷 直4のいい点はエンジンの前後長が短く、同じバランスならホイールベースを切り詰めることができ、逆にホイールベースが同じならエンジン搭載位置の自由度が高まります。我々が求める重量配分や質量特性を実現するには直4がふさわしく、そこにクロスプレーンを投入することによって機動性と安定性がバランス。皆さんが仰るヤマハハンドリングに欠かせない組み合わせなのです。

2020 YZF-R1 JSB仕様

2020 YZR-M1

1998 YZF-R1

剛性としなりがバランスしたフレーム

’90年代からウイングの効果を模索 1999 YZR500

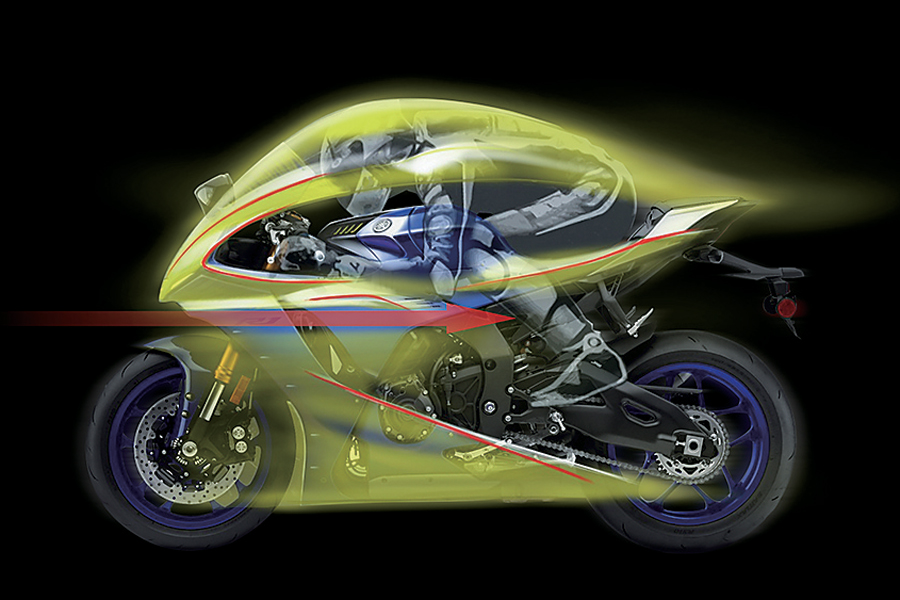

テーマは「纏う」

エアロダイナミクスを追求したカウル

エンジン前後長が短い直4のメリットを追求