スーパースポーツのNew Generation | YAMAHA YZF-R7

現代のスーパースポーツは、ある意味かつての市販レーサーのようなもの。そのハイパフォーマンスはストリートでは非現実的すぎるし、ワインディングで走りを楽しむのも難しい……。だからこそ本来の性能を発揮しようとするとサーキットになるのだが、スポーツライディングを本当に楽しむのなら「YZF-R7のパフォーマンスは順当」と難波さんは語る。

【難波恭司】

’80 ~’90年代に全日本ロードレースに参戦し、チャンピオン争いを繰り広げた元ヤマハファクトリーライダー。

73psのパワーを効率よく使いきれる楽しさを演出

「あの」ネーミングは、先に北米や欧州で発表される以前からネット上で飛び交っていた。期待や希望など、個人的に色々な妄想とともに夢が膨らんでいた。「あの」とは、99年に登場したYZF-R7のことだ。レース車両としてのスペックや機能を最優先し、何とかストリートを走れるようにしたかのような、特別なモデルだった。今では一部コレクターがわずかに保有する程度のプレミアムモデルだ。

今回国内での販売が正式に発表された「この」YZF-R7は、予想通り、既存のMT-07シリーズの基本コンポーネントを最大限駆使し、現在の技術や手法により魅力的なルックスを身にまとって登場してきた。

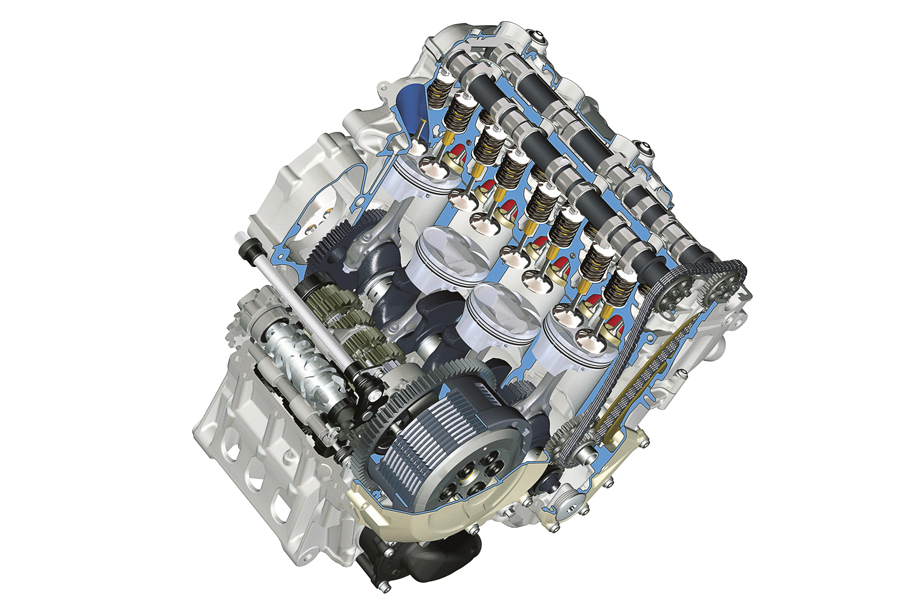

「この」エンジンの基本は、21年モデルのMT-07と同じとのこと。私自身プライベートでXSR700を所有していることから、素性の良さ、そして気に入っている部分、少しモデファイして扱いやすくしている部分など、ある程度の理解はしている。だからこそ今回、辛口の目線をたっぷり用意して試乗に臨んだのだった。

試乗のステージは、袖ケ浦フォレスト・レースウェイ。適度なアップダウンと低中速コーナーのあるレイアウトなど、程よいスピード領域で楽しめるコースで、「この」バイクには打って付けといえる。

【SPECIFICATIONS】

●水冷4ストローク直列2気筒DOHC4 バルブ●688cc ●73ps/8750rpm ●6.8kgf・m/6500rpm ●タイヤサイズ F=120/70ZR17 R=180/55ZR17 ●全長×全幅×全高2070×705×1160mm ●ホイールベース1395mm ●シート高835mm ●車両重量188kg ●13L ●価格99万9000円(105万4900円)※( )内はWGP 60th Anniversary

ライディングポジションはとても綿密に作りこまれている。コーナリング時に内肘で行う燃料タンクホールド、ブレーキング時のライダーとマシンの一体感が作りやすい。相反する、例えばステアリングを左右にフルロックまで切った時のハンドルバーと燃料タンクのクリアランスなど、ストリートで感じる使い勝手への不安要素も絶妙に考慮されている。

ゆっくりピットロードへと繰り出した。ここで最初に確認したかったのは、アクセル全閉からの開け始め -エンジンが爆発し始める領域での、いわゆるドン付き特性だ。

同じ排気量の4気筒エンジンよりも、低回転域で各気筒の爆発する時間間隔が長くなりがちな2気筒は、この領域ではどうしても唐突なトルクの立ち上がりになりやすく、必然的に扱い難くなってしまう傾向にある。2気筒エンジンが扱いにくく感じる人は、この領域を苦手とするからだと思う。ところが「この」YZF-R7は、自分のXSR700で感じていたような傾向がそれほど気にならない。

どうやら開発陣は、この領域にも手を加えていそうだ。わかっていたんだな。これには、ファイナルをドリブンギア側で1Tロング(高速側)にしていることも、良い方向に影響しているのだろう。この領域の扱いやすさをクリアしているということは……と、次から次へとイジワルをしてみたくなってきた。

コースインして1コーナーを曲がり、加速してシフトアップ。ここでクイックシフターはオプション設定だったと気付く。今どきは絶対に欲しいアイテムじゃないの? などと思いながらシフトアップしていく。

MT-07とライディングポジションが違うだけで、こんなにも気持ちが昂るものなのか。加速する運動エネルギーがしっかりリアタイヤを路面に押し付け、そして蹴り出す感覚が心地良い。CP2(クロスプレーン2気筒)と言われるエンジンは、低中回転域では鼓動感やトラクション感をライダーに訴えかけてくる。これがエンジンを操っているかのような感覚としてライダーに伝わるのだ。

そしてフリクション感が少なくスムーズに回転が上昇していく高回転域は、YZF-R6やR1のような高回転で更に爆発的な加速をするものではなく、9000rpmを超えたあたりからなだらかにパワーカーブが落ち込んでいく特性だ。精神的な威圧感は皆無で、エンジンパワーを効率よく使い切る楽しさだけが演出されている。これが実に良い!

エンジンからの威圧がないから、例えばコーナーへのエントリーラインやブレーキングポイント、そしてアクセルを開けるタイミングに、余裕を持って挑んでいける。これはリッタークラスのスーパースポーツ経験者ならば、物足りなく感じる面でもあろう。

でも実際リッタースポーツを、サーキットでフルに乗りこなせる技量を持ち合わせている人は少ないはず。リッタースポーツを所有していながら、そのパワーを持て余している人にこそ、ぜひ「この」YZF-R7にチャレンジしてみて欲しい。コーナーに挑んでいくライディングが、スポーツとして本当に楽しめることを実感できるはずだ。

MT-07と同一エンジンながら、アシスト&スリッパークラッチシステムが、「この」YZF-R7には新たに搭載されている。これはクラッチレバー操作が軽くなりつつ、シフトダウン時の急激なエンジンブレーキにはクラッチをわずかに滑らせて衝撃を軽減させ、リアタイヤの接地性(車両安定性)を確保しやすくするアイテムだ。機械的な構造だが信頼性は高い。このシステムが、サーキットでのスポーツライディングでどう作用するかも確認した。

ホームストレートエンドでハードブレーキングとともに、5速から4速→3速へとシフトダウンする。するとABSの作動もほとんど違和感ないまま、わずかにリアタイヤが路面を離れ、自然に着地して一瞬スリッパークラッチが介入する。

前後タイヤともしっかり接地力をキープしたまま、1コーナーにエントリー。破綻(不安定な挙動)をきたすような仕草を全く見せず、すこぶるスタビリティーが高い。これはちょっと驚くレベルだ。車両重量やエンジンパワーに対し、ブレーキの許容範囲に余裕がある印象だ。

ブレーキングからコーナーへのエントリー、そして立ち上がりでラインに自由度がある。これらは倒立フロントフォークを含むフロントまわりの剛性バランスと荷重設定、そしてメインフレームのリアアームピボット剛性とリア荷重設定のバランスが、優しい(と言っても充分パワフル)エンジン特性と見事にマッチしている証だ。路面のうねりなども、実にスムーズにいなしていたのが印象的だった。

コーナーの立ち上がりでは圧倒的パワーがある訳ではないので、場面によってはアクセル全開のままステアリングをイン側に入力して、バイクを引き起こす必要があった。その際も適度にフロントタイヤの接地性、スタビリティーが確保されていることから、アクセル全開加速のままでも走行ラインの自由度などに余裕が生まれる。

例えば袖ケ浦の4コーナー(ヘアピン)立ち上がりから中段の左コーナーへの上りアプローチなど、S字を描くようにマシンを振る際も、アクセル全開のまま思いっきり振り回せる。

「この」YZF-R7は何の電子制御も持たないが、例えばYZF-R3でスポーツライディングの楽しさに目覚めたライダーならば、恐怖感や挫折感などなしに自分のライディングスキルを上げていけるだろう。それほど理想的なバランスで構成されている、という印象である。

また当日は真逆の立ち位置にあるYZF-R1Mにも試乗できた。私自身R1のオーナーでもあるが、その素性を再確認したくて全ての電子制御をオフにして走行してみた。すると過去数々の戦歴を持つ私でさえも、加速させることすら満足にできないほど簡単にフロントホイールはリフトし、常に神経ピリピリ。流れてゆくスピードも異次元で、身体中の細胞レベルまで目覚めさせなければならなかった。

言い換えれば、それだけYZF-R1の電子制御は優秀で、モトGPマシンYZR-M1で培われた制御技術は素晴らしい……と改めて実感した結果となった。 リッタークラスのスーパースポーツでサーキット走行をすると、連続した周回数には体力的な限度が生じる。だが、「この」YZFR7の場合は加減速で発生するGが身体に優しく、与えられた走行枠いっぱいの時間まで走りきれた爽快感が存在したことも付け加えておく。

中排気量からのステップアップでも、リッタークラスからのダウンサイジングでも、「この」YZF-R7とは長く付き合っていけそうだ。スポーツライディングを楽しむのなら、見た目から以上に、スーパースポーツのニュージェネレーションは「これでしょ!」と感じたのだった。