肘をロックするブレーキング|【青木宣篤のコア・ライテク】

スポーツライディングでもっとも重要な操作、ブレーキング。単にスピードを落とすだけではなく、さまざまな効果を発揮する。その効果を最大限に生かすのが「肘ロック」だと青木さん。上体フリー、腕フリーが金科玉条とされる公道ライテクとは一線を画す、「サーキット専用ブレーキングテクニック」である。

肘をサスにしてしまうと逃げていくものが多い

今回のテーマ、ブレーキングについて語る時、大前提として強く言っておきたいことがある。それは、「あくまでもサーキット走行向けに特化した内容である」ということだ。

サーキットは、ペースの速い・遅いに関わらず、公道の比ではない高いスピードが出ている。なおかつ、サーキットを走るライダーは向上心を携えており、より高いレベルの走りを求めている。

速度域が高いからこそブレーキングが非常に重要になるし、向上しようと思うからこそ求められるテクニックもハイレベルになる。そして、公道ではあまり用がない領域の話になっていくのだ。このページを読んで、万一「公道でも役に立った」という方がいたら、飛ばしすぎだ。

……という前提を理解していただいたものとして、話を進める。

サーキット走行でのブレーキングにおいてもっとも重要なのは、肘の動きをロックすることだ。

公道向けの一般的なライテクでは、「上体をフリーに」「両腕で円を描くようにして、路面からの衝撃を肘で吸収する」と言われることが多い。公道ではそれでいいのだが、サーキットでのブレーキングは速度が高いので減速Gが大きくなり、下半身だけでは体を支え切れないため、上体フリーはそもそも不可能だ。

上体の中でも特に意識してもらいたいのが、肘だ。次回詳報するが、スポーツライディングではブレーキングから倒し込み、そしてコーナリングにかけて、ハンドル操作が欠かせない。だが、肘をサスペンションのように可動させてしまうと、ハンドル操作に必要な力が逃げてしまう。

肘を動かさないようにロックすれば、ブレーキングによって発生したGを、ハンドル操作する力や、サスペンションやタイヤへの荷重へと、うまく変換できる。

それが何をもたらすのか、説明していこう。

弊害だらけの奥まで突っ込むブレーキ

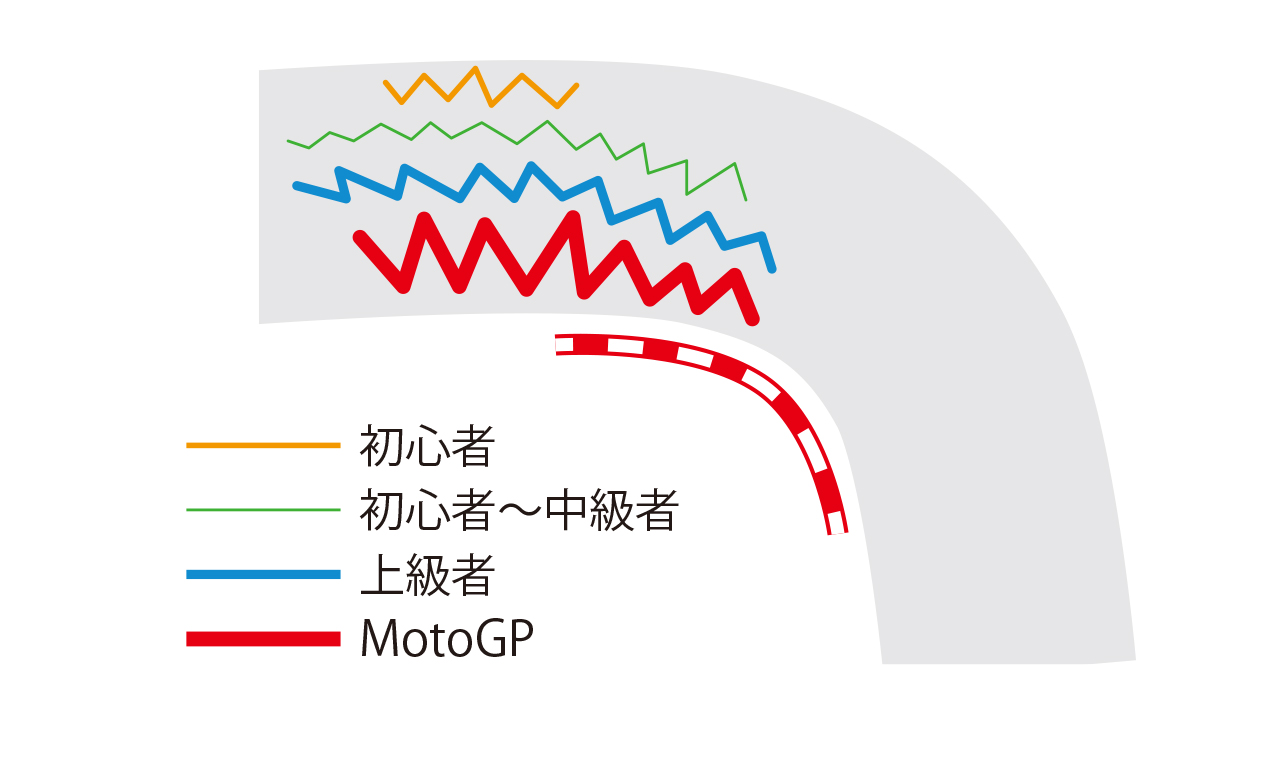

多くのライダーが「ブレーキは奥まで突っ込むもの」という強迫観念に駆られているようだ。ガマンしてブレーキをかけ始めるタイミングを遅らせ、ガツンとかけ、すぐにリリースしている。

レースのイメージに引っ張られているのだと思うが、まずは「奥まで突っ込む、強く短いブレーキング」を諦めてほしい。怖さやリスクが高まるうえに、せっかくの減速Gを活用できず、何もいいことがない。

まずは弱く、長いブレーキングから始めよう。ブレーキングポイントを、数十m手前に下げ、ブレーキ強度もかなり弱める。自分の100%を、70%程度まで落としてほしい。

ジワジワとブレーキをかけ続けながら、クリッピングポイントまで引きずるイメージだ。当然タイムは落ちるが、必要な練習のプロセスだ。「弱く長い」ブレーキこそが基本中の基本。特にクリッピングポイントまで引きずることを意識してほしい。これができるようになったら、ブレーキングの距離はそのままに、強度だけを少しずつ上げていく。

サーキット走行会なら、「強く長いブレーキ」で十分だ。制動距離を詰めていく「強く短いブレーキ」は、レースに参戦する時に初めて必要になる……、つまりほとんどの人には必要ない、応用テクニックなのだ。

ブレーキングは強く短く→弱く長く→強く長く→強く短く

サーキットを走ることと、ディープブレーキングが直結していないだろうか?

だが「強く短いブレーキ」は、レース参戦レベルで必要になるテクニック。

いきなりめざしてしまうと弊害が多く、道に迷うことになる。

最初から「強く短く」は無理「弱く長く」から始めよう

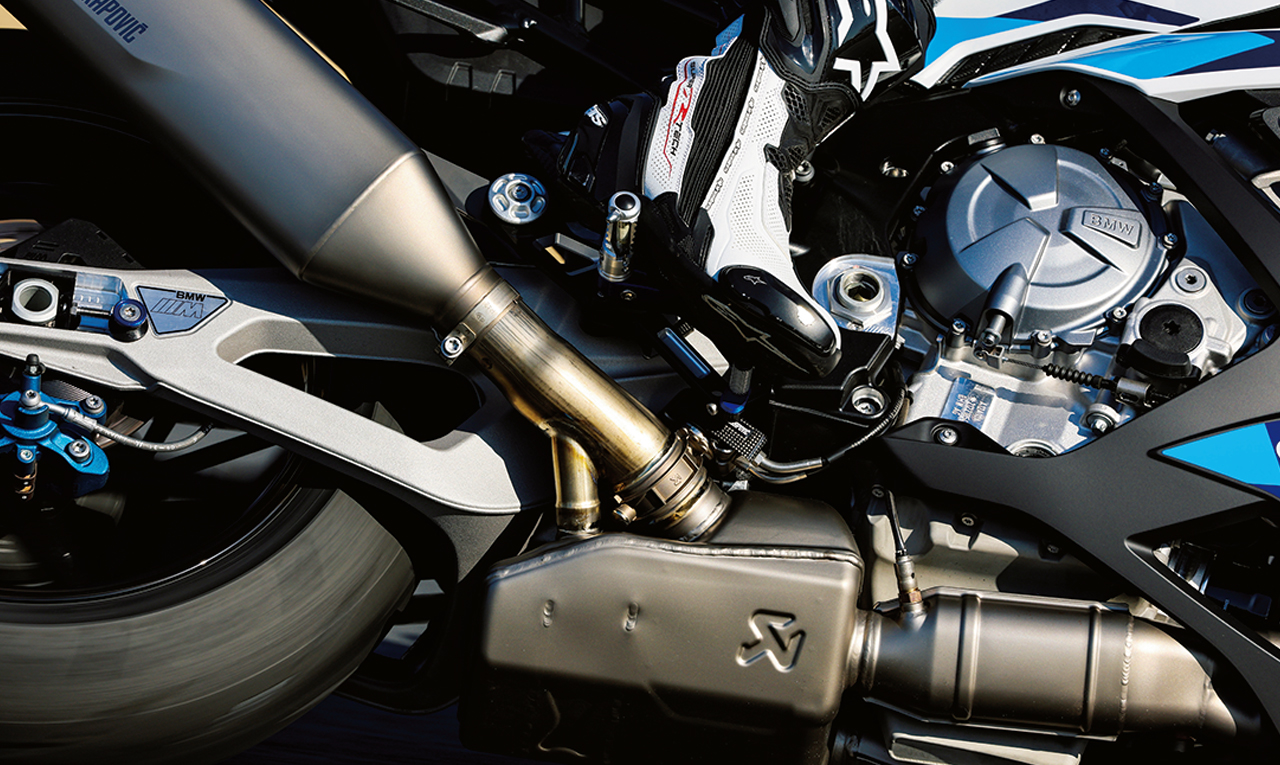

ブレーキをかけ始めた瞬間を撮影。スポンジバリアの変わり目で分かるが、私はかなり手前からブレーキングを開始している。弱く長くかけてサスペンションを縮め(キャスター角も立つ)、タイヤを路面に押しつけることで旋回力が高まる

引っ張られてズルズル動くぐらい弱いブレーキングが出発点

「弱いブレーキ」を練習するには、静止状態でそっとレバーを握り、誰かに前から引っ張ってもらうとよい。まったく動かなければかけすぎ。ズルズル引きずられるぐらいがちょうどいい。かなり弱く感じると思うが、そこがスタートライン

ヨガのようなキツさだがそれだけの効果はある

サーキット走行において私が提唱する「肘ロックブレーキ」は、身体的にかなりキツイ。ただ腕を突っ張るのと違い、少し曲げたままロックをかけるからだ。

腕立て伏せをイメージしてほしい。腕を伸ばし切った状態を維持するのと、少し曲げた状態を維持するのと、どちらがキツイかと言えば、間違いなく後者。ヨガのような静的な負荷は、見た目以上に体に効く。

「肘ロックブレーキ」の効能は、制動によって生じたGを余すことなく変換できることだ。まずはハンドル操作の力。例えば右コーナーへの進入時には右ハンドルを押すのだが、ブレーキングによって発生したGを、逃すことなくそのままハンドルを押す力に変換できる。

もうひとつは、減速Gをサスペンションやタイヤへの効果的な荷重だ。減速Gを、サスペンションを縮ませ、タイヤをつぶすという力に変換する。

ハンドル操作。そしてサスペンションとタイヤへの荷重。これらが何を生むか、もうお気付きのことと思う。そう、旋回力だ。

サーキット走行におけるブレーキングは、コーナリングのボトムスピードまで落とすことと、旋回力を高めること、ふたつの狙いがある。このどちらにも有効なのが、肘ロックブレーキというわけだ。

旋回力を高める「肘ロックブレーキング」

ブレーキングで減速Gがかかると、腕を突っ張って上体を支えたくなる。

その先のテクニックとして、肘が少し曲がった状態でのロックを推奨したい。やってみると分かるが、体にはキツイ。が、それ以上の効果がある。

肘にキュッと力を入れてロックをかける

「肘ロック」は耳慣れない言葉だと思うが、簡単に説明するなら、肘を曲げた状態で固定すること。具体的には、肘にキュッと力を入れるだけだが、やってみると意外と難しい。バイクにまたがってハンドルを握り、誰かに背中を押してもらう。つぶれてしまうようではロック不足

あまりにもレベルが高く参考にはならない

サーキット走行にあたっては、多くの方がレースイメージの影響を受けているように思う。 特に最高峰のMotoGPはスポーツライディングの極致であり、トレンドセッターであり、憧れでもあるから、影響力は大きい。バイク乗りなら誰だってマネしたくなるだろう。

しかし、MotoGPは究極中の究極。特に今のMotoGPマシンはいろいろな面で究極状態に行き着いている。20年ほど前にMotoGPを戦っていた私でも、ちょっと想像ができないほど極めて高いレベルにまで到達しているのだ。

特にブレーキングはハンパない。電子制御こそないが、大径カーボンディスク&カーボンパッドの制動力は強烈だし、空力パーツもかなり制動に効いているようだ。ライダーのフィジカル面も向上しており、「超強く超短いブレーキ」が当然……。あまりにも次元が高すぎて、一般ライダーがマネしても弊害しかない。

レース専用のプロトタイプマシンとはいえ、量産車スーパースポーツと似たようにも見える、MotoGPマシン。だが、まったくの異次元。自分が走る際にはいったん忘れて、地道に反復練習を――。

苦手なら 無理に使うな リアブレーキ

ここまで、リアブレーキにはまったく言及していない。私自身はリアブレーキを多用しているし、あるモノは使った方がいいのは確かだが、人に強要はしない。リアブレーキは、コントロールが難しく、特に右コーナーは困難だ。リアに気が散ってしまうぐらいなら、いっそフロントに集中した方がいいだろう