中野真矢が現代の走りを解説! MotoGPマシンの進化とライディングの変化|スポーツライテクの趨勢

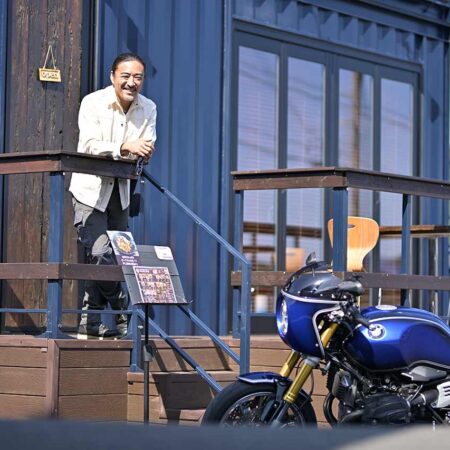

ロードレースの世界最高峰となるMotoGPには、常に進化と変化がもたらされている。’02 ~ ’08年のMotoGPクラスに参戦し、最高2位を獲得した中野真矢さんに、当時のことや現在との違い、MotoGPにおける最新トレンドなどを解説してもらった。

タイヤのグリップが上がり積極的にフロントを使うようになった

タイヤのグリップ向上に加えてマシンの安定性が高まり、さらにライダーたちもダートトラックなどを練習に取り入れ技術を磨いていることから、近年はフロントタイヤをより積極的に操って走る傾向。

グリップを失いかけている状態ですらコントロール下に置いています。これは僕の時代にはあり得なかったこと!

サムブレーキを使いこなすライダーが増加中

ブレンボが、転倒で右足に重傷を負ったドゥーハン選手のために開発したのがルーツのサムブレーキは、左手親指でリアブレーキ入力ができるシステム。それが10年ほど前から、バンク角の増大で旋回中にリアブレーキ操作がしにくくなるなどの要因で再び注目を集めています。

立ち上がりなどでも繊細な操作ができるため、これを武器のひとつにしているライダーも増えています。

ウイングレットの大型化で気流の乱れにマシンが敏感になった

フロントのダウンフォースを高めることを狙ったのがウイングレットのルーツ。’17 年から使用が禁止されるとボックス状の空力パーツとして進化し、’22 年にはリアにも羽根が生えるなど、空力競争が過熱しています。空力パーツにより車体安定性は向上。しかし一方で、ハンドリングが重くなり、マシン同士が近い混戦状態では気流が乱れて走りづらいなど負の影響により、パッシングが難しくなっているようです。

MotoGPはエンジンブレーキを使いこなした者が勝つ!

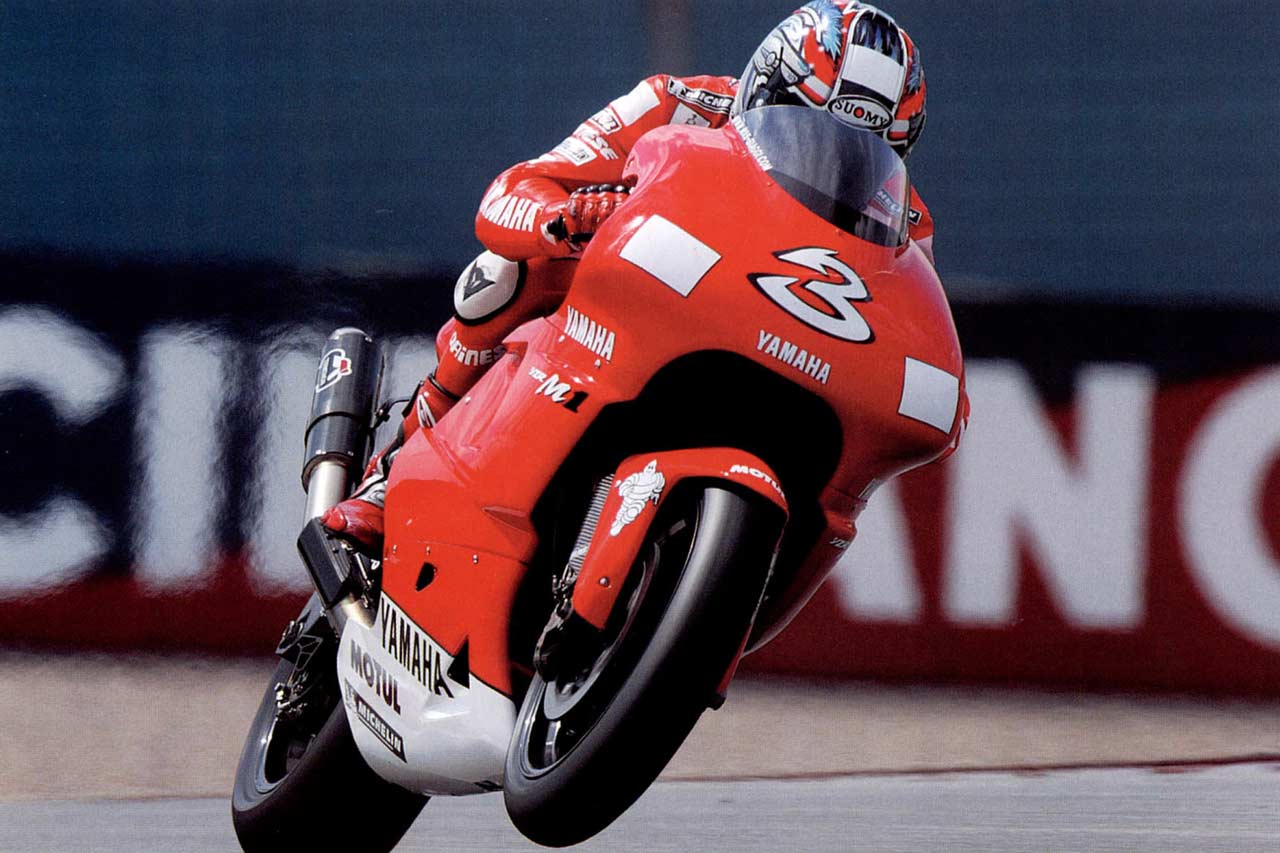

ヤマハで初代MotoGPマシン開発に携わっていたとき、それまでの2スト500ccと同じように走るとコーナーの進入でエンブレが強すぎてスライドが止まらず、それでもマシンを寝かせていったらロックしてエンストしたなんてことも……。とはいえエンブレは、完全に消すと接地感がなくてまともに走れず、弱すぎれば止まれません。

近年はエンブレの制御やマップの切り替えが高度化しており、これも高速化につながっています。

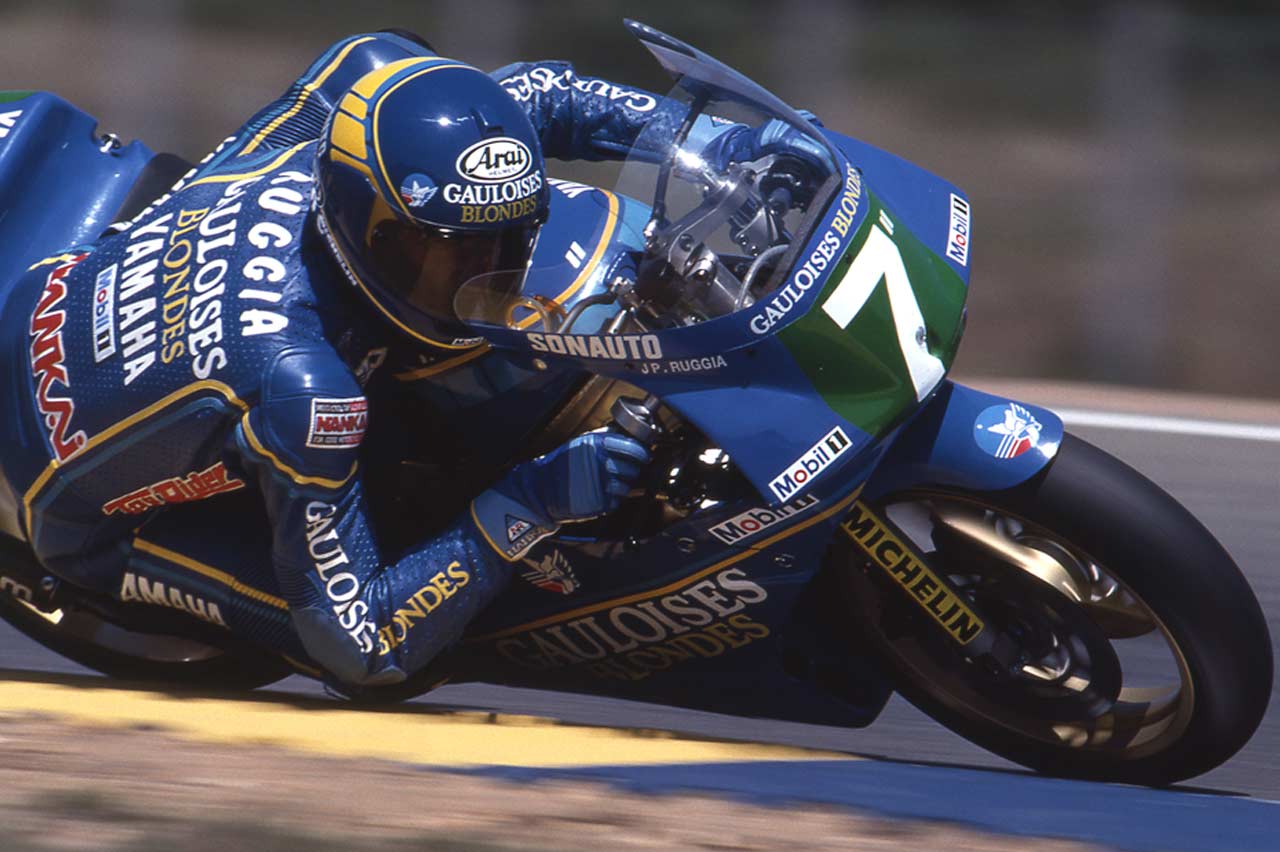

【Column01】なんと’80年代からヒジ擦りライダーは存在した!

マルク・マルケス選手の登場で、MotoGPではヒザどころかヒジを擦って走るコーナリングフォームが一般的になったが、マルケス選手がこの世に生まれるよりも前の時代に、ヒジ擦りで注目を集めたライダーがいた。それがジャン・フィリップ・ルジア選手。ロードレース世界選手権デビューは’87年で、主に250ccクラスで活躍。’93年にはアプリリアを駆りGP250で2勝を挙げた。

サーキットの路面条件の均一化も深いバンク角の一因

かつて「欧州の路面は滑りやすい」と言われましたが、現在は安全に対するライダーの意見が尊重され、路面や白線はグリップする素材に改修されています。ほとんどのコースで強くグリップするので、ライダーはより大きく体を落とし、深く寝かせられるのです。

実はボトムスピードが徐々に上がってきている

重いけど馬力があるMotoGPになってからは、コーナーの最低速度をしっかり落として向きを変え、少しマシンを起こしつつフル加速するのがセオリーに。しかし最近はマシンのさらなる進化で、減速と旋回と加速がよりスムーズにつながるようになってきました。

ライドハイトデバイスでライダーの操作は以前よりも複雑に

スタート時にリアの車高を下げておくことで加速向上を狙ったデバイスを、ドゥカティが’19年にコーナーでも活用。このライドハイトデバイスは各社に搭載が広がり、’22年にはドゥカティがフロントにも同様のデバイスを採用しました(フロントは’23年からスタート以外は使用禁止)。

レギュレーションにより自動で作動させられず、スイッチで操作するためライダーはより“忙しく”なりました。

上半身が柔らかいマルケス大胆にインにズレるロレンソ

ヒジ擦りでMotoGPに変革をもたらしたマルク・マルケス選手は、身体をかなりイン側に落としているときでも、背中を柔らかく使って頭をセンター寄りに残しています。

対照的にホルヘ・ロレンソ選手は頭ごと大きく大胆にインへ。両者を比べると、マルケス選手のほうが、スライドや予期しない挙動に対処しやすいと思います。下半身の強さがあるからできるフォームですね。

立ち上がり重視のフォームが美しかったダニ・ペドロサ

世代によって憧れのライダーや理想的なライディングフォームは異なると思いますが、僕が現役時代に美しいと感じていたのはダニ・ペドロサ選手と故・加藤大治郎選手。立ち上がり重視で乗るのが非常に上手かったし、間近で「このふたり、そっくりだなあ……」と感じていました。マルク・マルケス選手より前の時代のお手本とすべきフォームです。

リアの振り出しに対してバランスを取るためのテクニック

バレンティーノ・ロッシ選手が’09年に取り入れたブレーキングでイン側の足を出すフォームは、すっかり浸透しました。効果には諸説ありますが、僕の感覚としては、足を出すことで後輪がスライドしたときにライダーが車体の中心にいられます。

すべてのコーナーで全員がやっているわけですが、進入の光景は以前のMotoGPとはだいぶ違います。

【Column02】マシンのバンク角そのものは’90年代からかなり深かった

世界選手権最高峰クラスで絶対的王者と呼ばれた’90 年代のミック・ドゥーハン選手と’20 年代のマルク・マルケス選手。ドゥーハン選手は左右のフォームが大きく違うことで知られ、左コーナーはリーンアウト気味でかなりバンク角が深かった。とはいえ、マルケス選手が過去に記録したバンク角66度や転倒回避時の70度には及ばないか?