【元ヤマハエンジニアから学ぶ】二輪運動力学からライディングを考察!|エンジンが振動する理由

二輪工学の専門家、プロフェッサー辻井栄一郎によるライディング考察。バイクのメカニズムや運動力学についてアカデミックに解説し、科学的検証に基づいた、ライテクに役立つ「真実」をお届けします!

TEXT&ILLUSTRATIONS/Prof. Isaac TSUJII

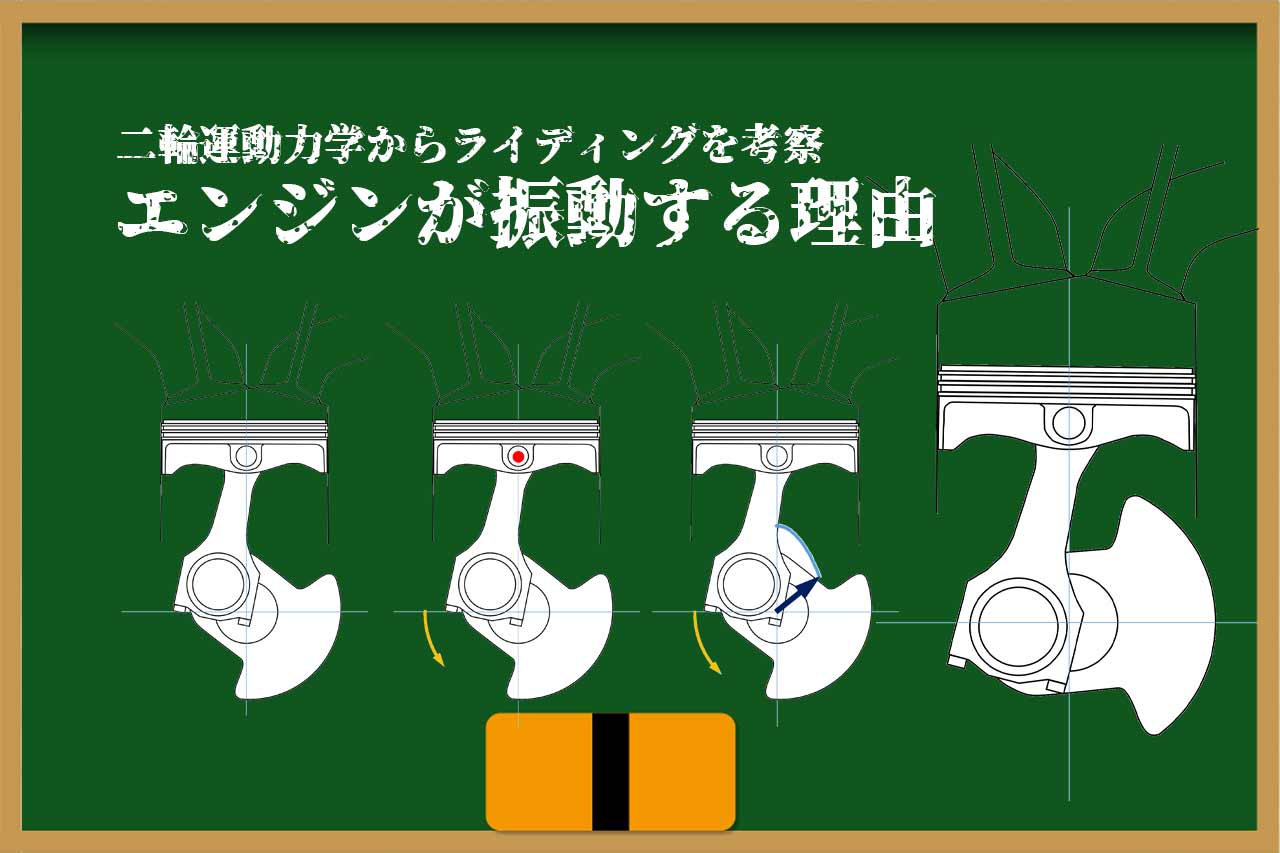

今回はエンジンに関する解説をさせていただきます。実はエンジンの特性がライディングにも大きな影響を与えることを、読者の皆さんもご存じと言うか、感じておられるのではないでしょうか。特に近年のMotoGPでは、飛躍的なラップタイム向上において、エンジンの出力性能だけではなく、さまざまな技術の寄与が無視できません。

以前にもエンジンの回転方向が旋回性に影響することを解説しましたが、それも重要な要素の一つにすぎません。そして、それを理解するための第一歩となるのが、実はエンジンの振動なのです。少し難解かもしれませんが、ぜひお付き合いください。

tips_1:振動とは?

振動とは周期的な運動で、揺れ動く現象です。一般的なエンジンはピストンが往復運動することからその振動が発生していることはご存じの通り。

では何故ピストンが往復すると振動が発生するのでしょうか? また振動の向きや種類、その大きさはどれぐらいなのでしょうか? 皆さんはそんなことを考えたことはあるでしょうか。エンジンを設計する場合、そこを考えることがスタートだったりします。

まずは、単気筒のピストンとクランクの運動方程式を導き、その式を微分する必要があります。毎回このページの背景にはその運動方程式の一部が描かれていますが、お気づきでしょうか(今回は図版が細かいので省きました)。難しい数式は割愛しますが、それでも少々難解かもしれませんがご容赦ください。

tips_2:ピストンスピード

回転式動力伝達装置であるエンジンは、クランクシャフトが回転しています。もちろん燃焼の変動によりトルクや回転速度も変動しますが、シンプルにするために、まずは回転速度にムラがなくスムーズに回転している前提で話を進めます。

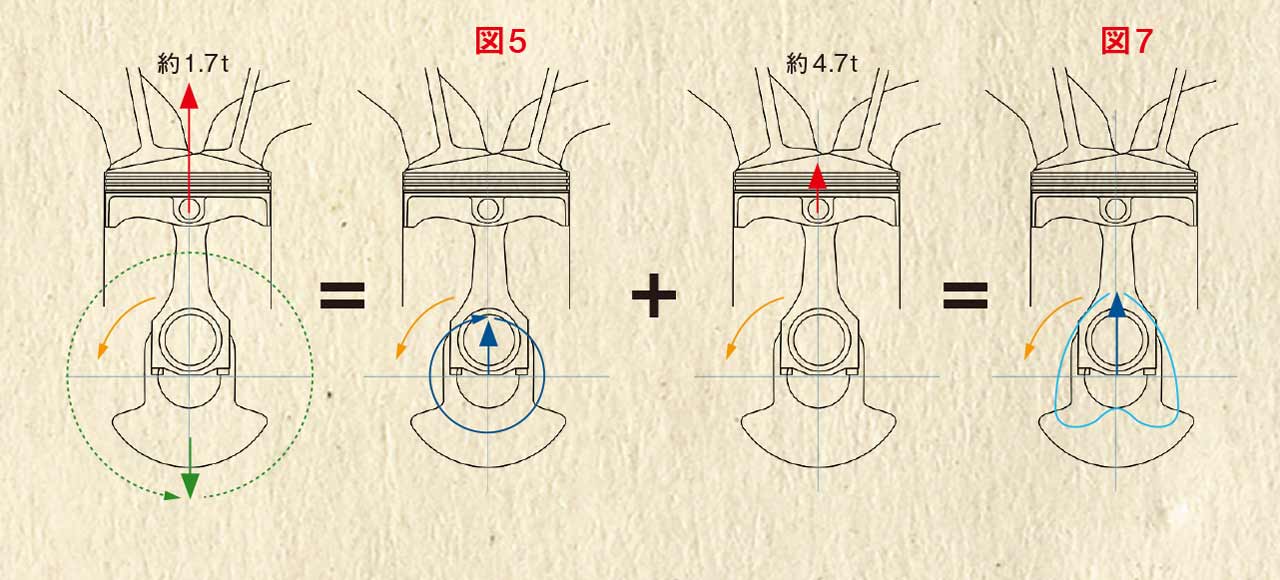

では、クランクシャフトがスムーズに回転しているとして、上下に往復するピストンの速度はどうなっているのでしょうか? 図1に、左回りにクランクが回転する様子と、そのときのピストン速度を示します。

ご存じのように、リッタークラスのスーパースポーツでは、エンジン回転数が1万3000rpmを超えます。当然、ピストンは上死点・下死点で速度が0km/sになります。そして、中間あたりで約36m/s、時速に換算すると約130km/hにも達します。

つまり、0〜130km/hの加減速を、ものすごい勢いで繰り返しているのです。この速度の変化こそが振動の正体なのです。

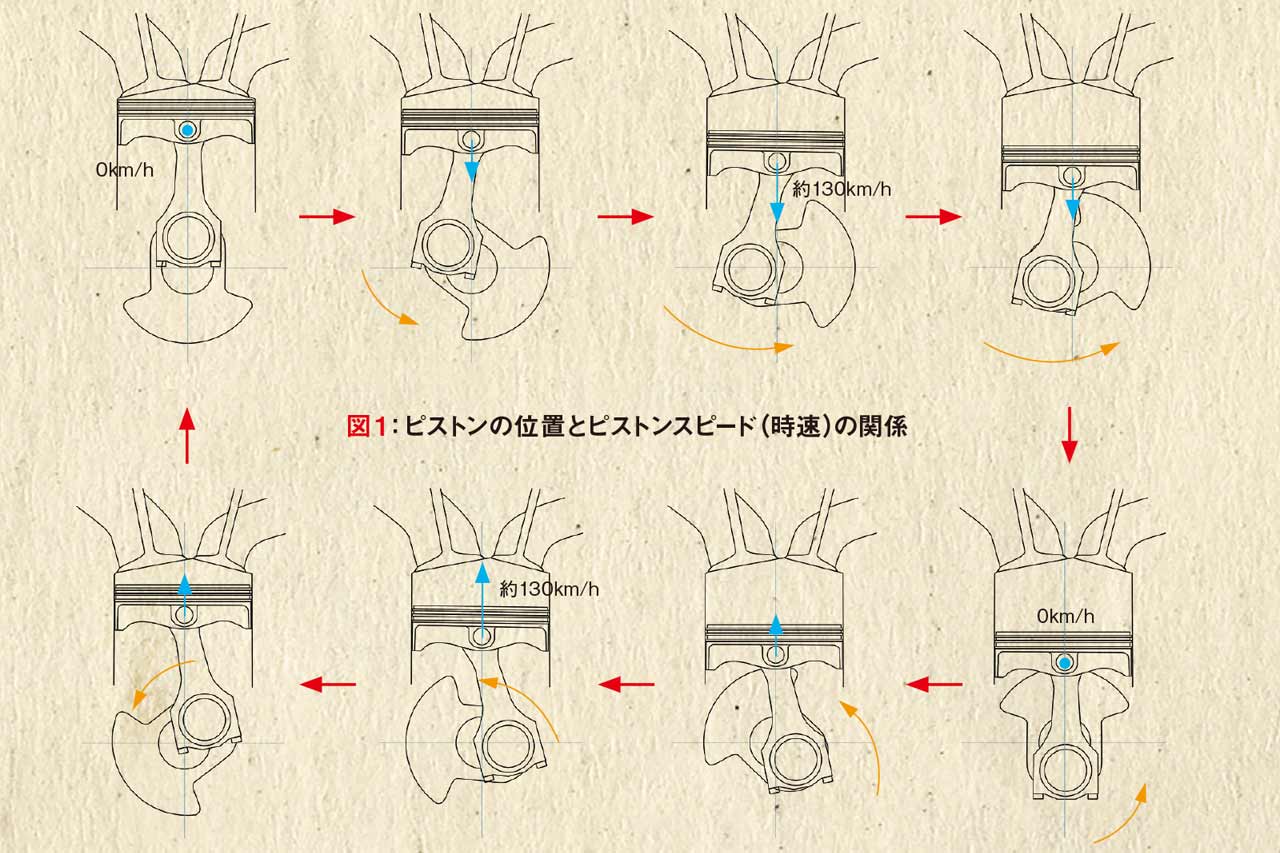

tips_3:加速度と慣性力と加振力

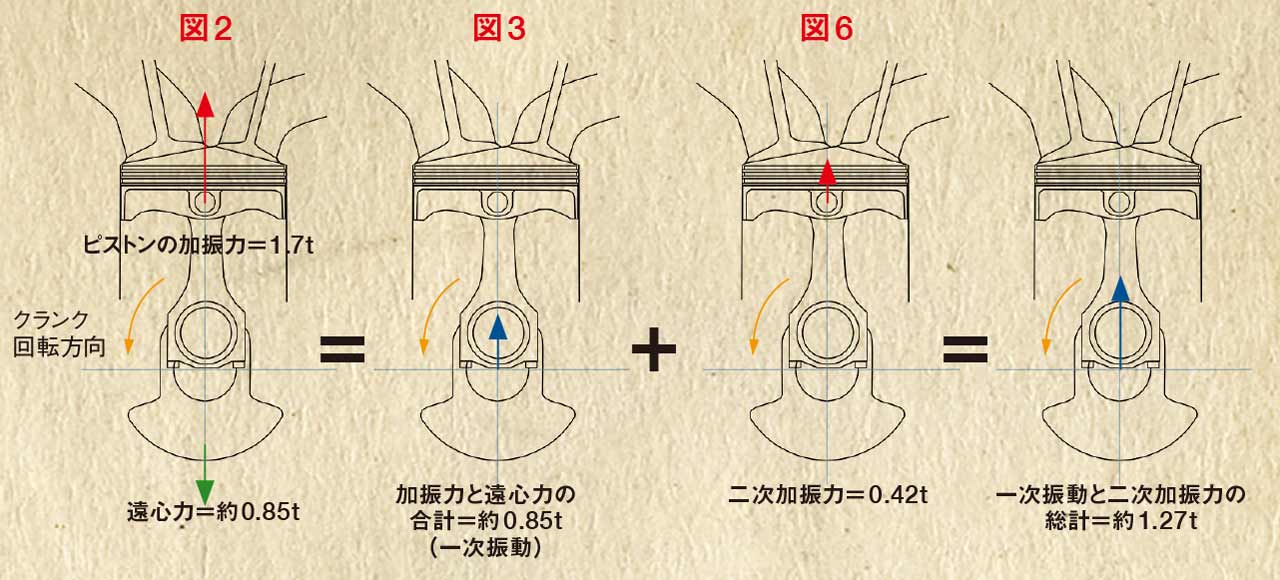

ピストンの速度が急激に変化、つまり加減速することで、文字通り加速度が発生します。その加速度によって、ピストンの質量の何千倍にも及ぶ慣性力、つまり約5000Gもの力が発生します。特にピストンが上死点と下死点で速度が0m/sになるとき、慣性力は最大となり、リッターエンジンでは最大出力時に約1.7tもの慣性力が生じます。これが「加振力」と呼ばれるもので、振動の主な原因となります。

この加振力を少しでも打ち消し、振動を抑えるために、クランクにはカウンターウェブ(バランスウェイト)が形成されています。一般的には、ウェブの遠心力がピストンの慣性力の約半分、例えば1.7tの場合は約0.85tとなるように設計されます(図2)。

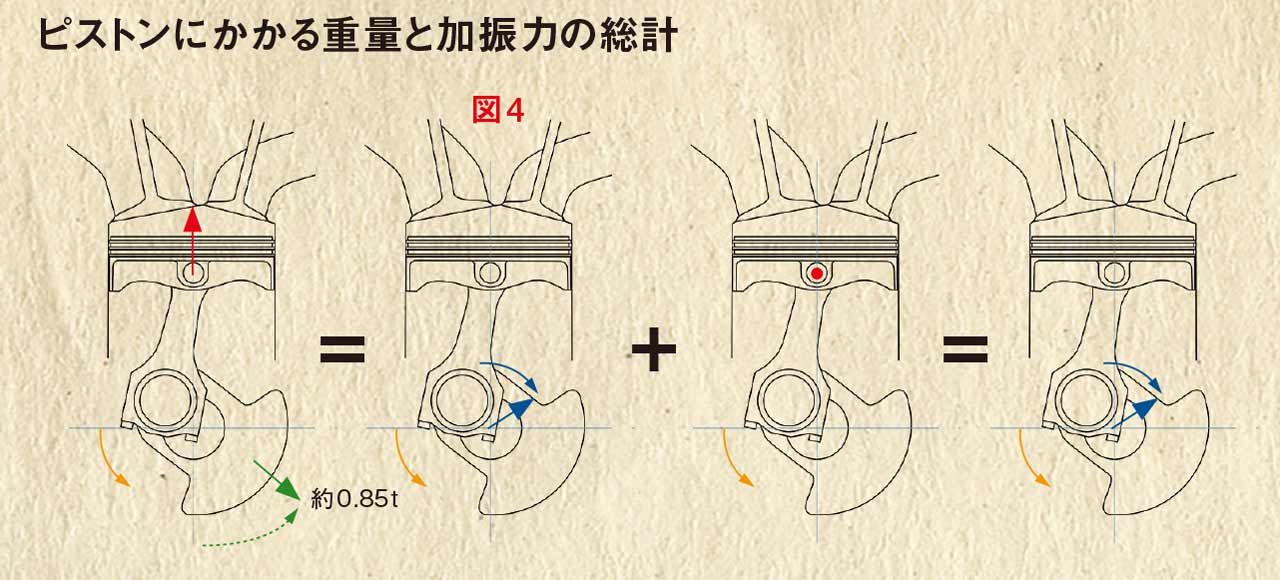

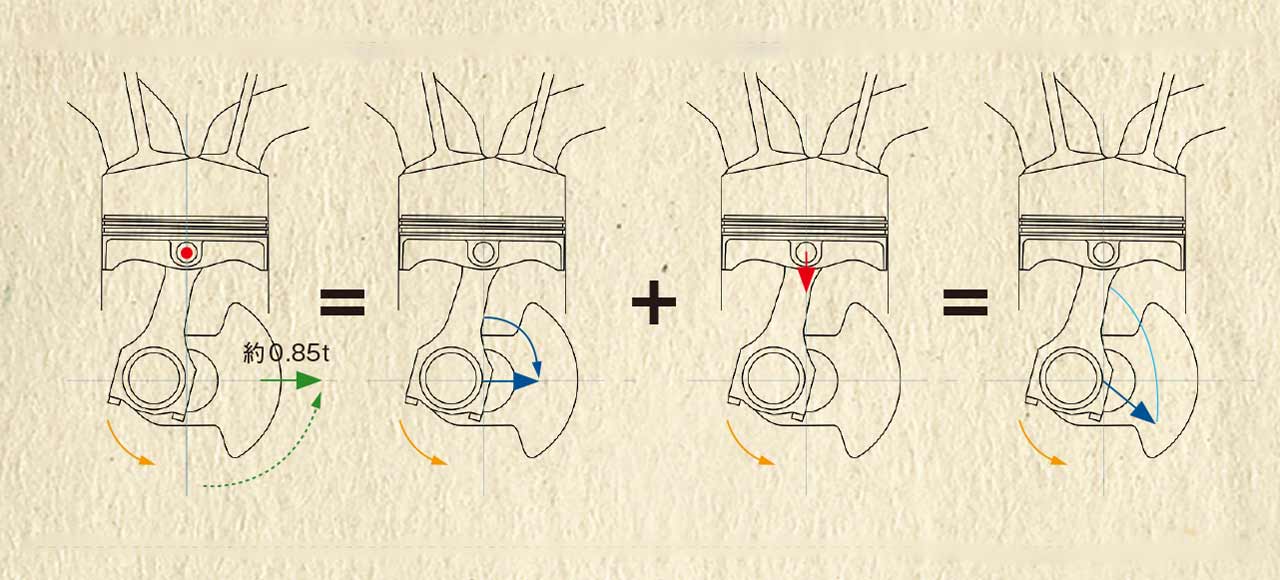

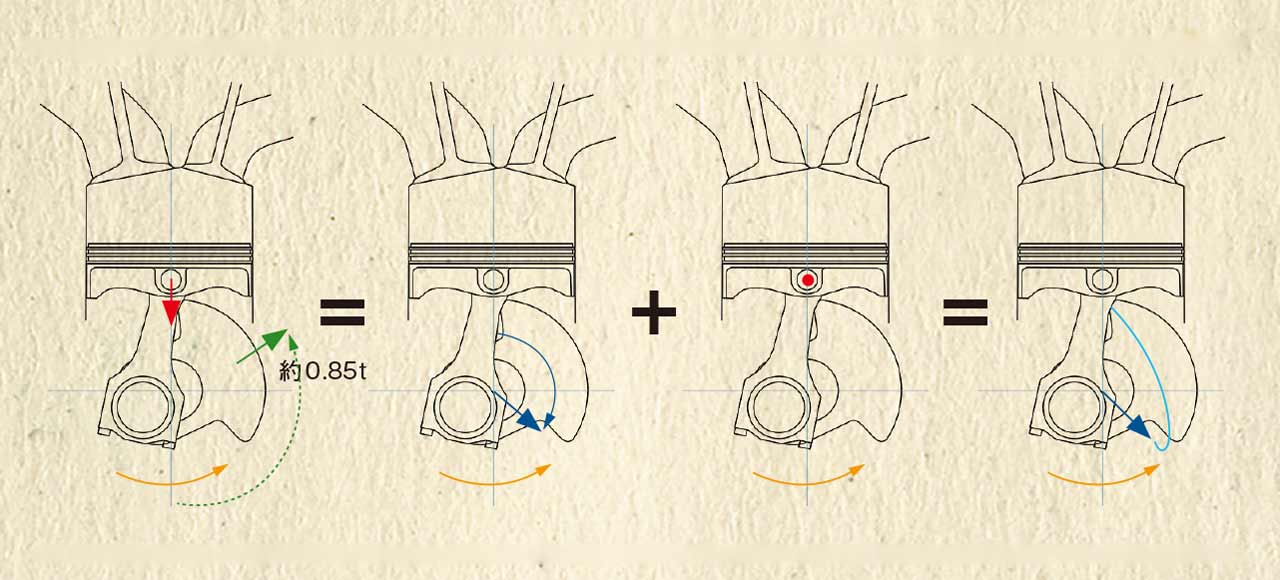

その結果、上死点では加振力はウェブの遠心力を差し引いた半分、約0.85tの上向きの力となります(図3)。さらに、クランクの回転角が進むと、ウェブの遠心力の作用方向はシリンダーの上下方向とは異なる方向へと変化します。同時にピストンの慣性力も変化するため、ウェブの遠心力との合力の向きも全く異なる方向へ作用することになります(図4)。

しかし、ピストンの慣性力の大きさやウェブ遠心力の向きが変わっても、その合力の大きさは一定に保たれます。図5の左側に示される縦の2列目の合計を見ると、その合力はエンジンの回転方向とは逆方向に進みながら、円を描くように発生していることが分かります。これを「一次振動」と呼びます。「一次」とは、エンジンの回転数と同期していることを意味します。

tips_4:二次振動と総計の加振力

二次の振動も無視できません。なぜ二次の振動が発生するのかを詳しく説明すると複雑になりますが、今回は「コンロッドの存在が起因している」ということでご容赦ください。

基本的に、二次の振動は一次の慣性力と同様にピストンの上下方向に発生しますが、エンジン回転数の倍の回数、上下に往復しながら発生します(図6)。

この二次の振動は、ハンドルやステップに伝わる「ビリビリとした痺れるような振動」の原因の一つとされています。そのため、振動を低減する目的で、ハンドルをラバーマウントにしたり、グリップエンドやステップに重り(バランサー)を付けたりする工夫が施されています。

さらに、図5に示した一次の「逆回転する加振力」と「上下に発生する二次の振動」が合算されることで、最終的に図7のように、おむすび型(または三角形のような軌道)を描くように振動するのです。

以上が振動の基本的なメカニズムです。ただし、これは単気筒エンジンの場合の話です。多気筒エンジンでは、ピストンの燃焼順と同じく位相(=各ピストンが同時に動かないこと)が存在するため、それぞれの振動が打ち消し合い、トータルの振動が軽減される設計がなされています。

その詳細については、次回の解説でお話しします。今回は少し難しい内容だったかもしれませんが、私たちエンジニアは常にこうした振動の計算を行い、細部にわたる工夫を積み重ねながらバイクを設計しています。そうした努力の一端を知っていただけると幸いです。