【Dig Spice|田口幸宏さん】ラリードライバーとエンジニア、二足の草鞋が生み出した走りを科学するガジェット

自分のライディングスキル確認のためにも、ラップタイムを記録しておくのは有効な方法だ。ラップタイムを自動計測する機器はいくつかあるが、最近人気を集めているのがGPSデータロガー。その代表格と言えるのがデジスパイス。開発者の田口幸宏さんは、トップレベルのラリードライバー。しかも、電気工学のエキスパート。情報量過多のエンジニア、その思考の海に潜ってみた。

PHOTO/S.MAYUMI, DigSpice

TEXT/K.ASAKURA

取材協力/デジスパイス

https://dig-spice.com/

サーキットを楽しんでいるライダーであれば、やはりラップタイムは気になるものだろう。そう聞くと「速さ至上主義批判」を唱える人がいるのだが、慌てないでほしい。本誌が主催するサーキット走行イベントのライディングパーティでは、スローガンとして「速いがエラいじゃない」を掲げているし、本気でそう考えている。ルールとマナーを守れるのであれば、サーキットはどんなスキルのライダーが走ってもいい。

では「ラップタイムなんて持ち出すな!」と言いたくなるかもしれないが、そう決めつけるのも早計だ。同じコースを、ほぼ同条件で周回走行するサーキットランでは、ラップタイムはライディングスキルの習熟度を示す、もっともシンプルで明確な指標のひとつだからだ。速さに捉われるのではなく、自分のスキルを確認するために活用するのなら、かなり有効なファクターとなる。

そのラップタイムの計測は、かつてはストップウォッチを使っての手動計時が行われていた。やがて、磁気などを利用したセンサーを使用した電子計時システムが登場。そこで、走行中のライダーの手元で、周回ごとのタイムが表示されるラップタイマーが流行した。レース中、ライダー自身がペースを確認できることは大きなメリットだ。走行会であっても、ラップタイムを見ながら走るのは楽しいものだ。

そして現在、ラップタイマーに代わり、人気を集めているのがGPSデータロガーだ。これはGPSの位置情報を利用し、ラップタイム計測を行う機能を持っている。地球上でGPS衛星の電波が届かない土地は、ほぼない。電子計時システムは、サーキットに対応した設備がなければ使用できなかったが、GPSデータロガーにはその制約もない。

また「データロガー」というだけあり、走行データのロギング、つまり記録が可能。PCやスマートフォンにデータをダウンロードすればラップチャートを見ることができる。データ解析アプリケーションの機能にもよるが、GPSデータのトラッキング機能を備えていれば、コース図上で走行ラインを表示することも可能だ。

ユーザーが増加中のGPSデータロガーだが、中でも強い支持を集めているのがデジスパイスだ。愛用者からは「これ以外考えられない」との声も聞かれる。アマチュアライダーだけでなく、全日本ロードレース選手権参戦チームで走行データの解析に活用されている例もある。デジスパイスの本体は、マッチ箱ほどのサイズしかない。その小さな筺体の中にはどれだけの能力が秘められているのだろう。

高性能である理由は、開発者がモータースポーツのプロフェッショナルであること。デジスパイスを販売する、デジスパイス株式会社の代表を務める田口幸宏さんはラリードライバー出身。全日本ラリー選手権ではシリーズチャンピオンを獲得した経験も持っている。

四輪のモータースポーツに詳しくなくても、三菱自動車のファクトリードライバーとしてハンドルを握っていたと聞けば、どれだけすごいドライバーであるかは、なんとなくでも感じ取れるはずだ。あの「ラリーの三菱」の看板を背負い走っていたのだ。紛うことなきトップ中のトップドライバーだ。同時に、田口さんは一流のエンジニアでもあり、電気工学の専門家。長く精密機械メーカーの研究職を務めた経験を持つ。

デジスパイスは、もともと田口さんとコ・ドライバーの佐藤忠宣さんが自身の競技に活用するために製作したGPSデータロガーが原型なのだ。

「全日本ラリー選手権に参戦していた時です。’08年、私たちはチームのセカンドドライバーでした。走ると、やはりエースドライバーの奴田原選手(奴田原文雄 全日本ラリー選手権で総合チャンピオンに10回輝いたレジェンド)の方が速かった。奴田原選手と自分たちでは何が違うのか? どう走れば追いつけるのか? を探るために、GPSデータロガーの活用を思いついたのです」

アプローチがなんともエンジニアらしい。GPSデータロガーという機材が、世の中に登場し始めた頃だ。だが、田口さんの求める性能は実現されていない製品ばかりだった。「ならば、自分たちで造ってしまえ」と、自作してしまうところが、もう普通の発想ではない。

「とりあえず造ってみたGPSデータロガーですが、エースの車と自分の車に取り付けて、走行データを見比べたら走りの違いが一目瞭然でした。当時はGPSの測位データの精度も低く、ロギングは1秒に1回程度。かろうじて速度変異がわかるレベルのものでした。ですが、奴田原選手の走りと自分の走りをアニメーション表示させることで、走り方の違いを明確にすることができた。『これは使える! 次のシーズンは自分がチャンピオンだ』と、思っていたのですが……」

’08年と聞けば、ピンと来る人もいるだろう。そう、リーマンショックが起きた年だ。チームはその年で解散。田口さんは’09年に走る場所を失ってしまう。そんな時、趣味で出場したサーキットの四輪レースで、デジスパイスが世に出るきっかけとなる出来事があった。

「デジスパイスの原型を取り付けて走ったんです。そうしたら、同じピットにいた他のチームの人が『なんだこれ、すごいすごい! 欲しい!』と、ウケてしまって……。自分はラリー畑の人間ですから気が付かなかったのですが、コース自体が長くて一様でないラリーよりも、決まったコースを周回するサーキットでこそ、GPSデータロガーの機能は、より有用性がある。これは役立ててもらえるアイテムになると考えたんです」

そこからの展開は怒涛の勢いだ。そのレースがあったのは’09年の春。同じ年に製品版のデジスパイスが発売されている。このスピード感は、やはりトップドライバーならではなのか? ともあれ、発売されたデジスパイスは瞬く間にGPSデータロガーの代名詞的存在へと成長していく。

しかしなぜ、数あるGPSデータロガーの中で、デジスパイスはこれほど支持を受けたのだろうか?

「専用のデータ解析ソフトウェアの存在が大きいと思いますね」

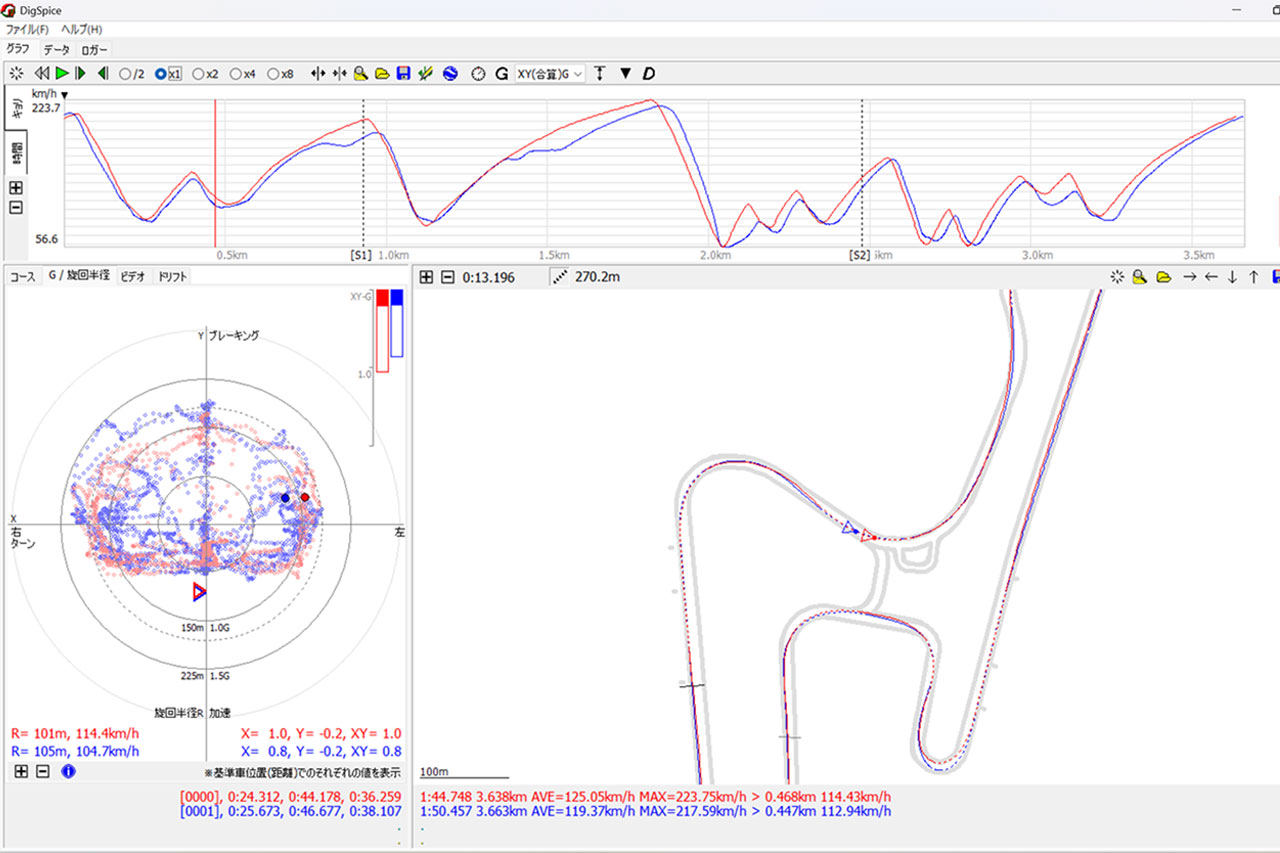

上にあるのが、デジスパイス専用に開発されたデータ解析ソフトウェアの画面のひとつ。非常に機能が豊富なので、ここでは詳しい説明は省くが、こちらの画面で表示されているデータは3つ。上が走行速度とその時間。右下が走行ラインと加速/減速区間、フリクションサークル(車体が前後、左右のどこに荷重がかかっているかを表示)

これだけでは理解しにくいかもしれないが、実はこの3要素を照らし合わせるだけで、どう走っているかをほとんど解析できるのだ。

簡単にいえば、コース上のどこをどれくらいの速度で走り、どこで加減速し、どれくらいの荷重がかかっているかが「見える化」されているということ。難しく考える必要はない。実際に自分の走行データを、このソフトウェアで解析してみれば、すぐにそれぞれのデータが持つ意味がわかる。それも直感的にだ。

「デジスパイスの強みは、開発している私たちがモータースポーツの経験者であることだと考えています。スペックだけなら、同じようなハードを設計することは可能だと思います。ですが、解析ソフトウェアは違います。ドライバーやライダーが何を知りたいか? どのデータに注目するかは、モータースポーツの経験者でなければわかりませんから」

開発に必要な条件も揃っていた。ハード面では、電気工学への造詣が深く、精密機器の設計スキルを持つ田口さんがいた。ソフト面では、コンビを組んでいたコ・ドライバーの佐藤さんがシステムエンジニアで、高いプログラミングスキルを持っていた。

「走行データの解析に手をつけたばかりの頃は、区間タイムとスピードを、表計算ソフトにデータを並べて比較していました。ですが、それだけではデータの持つ意味を掴みにくいんです。どうしたものかと頭を悩ませていたら、仲間のビデオゲーム開発者が、マシンの動きをアニメーション表示できるようにしてくれました。でも、うまく表現できなかった。そうしたらコ・ドライバーの佐藤が『自分がやる』と言い出して、今の解析ソフトの原型を造ってくれたんです」

その佐藤さんは、現在もデジスパイス株式会社に所属し、解析ソフトの開発を担当している。デジスパイスは、奇跡的に全ての開発条件が揃い、生まれるべくして生まれたアイテムなのだ。

デジスパイスで走りを解析すれば、間違いなく走りが変わる。それは、サーキットで速さを追求するだけに留まらない、と田口さんは考えている。

「データを見ることで、自分の限界を見極めることができます。速く走るためだけでなく、安全な走り方を見つけられる。得意な部分と苦手な部分がわかれば、マージンを持って走れるようになりますから。レースをやる人は、バイク好きでも車好きでも一部の人だけですよね? デジスパイスは、そうしたコア層ばかりでなく、より多くの人に役立ててもらいたい。たくさんの人に、安全に楽しくモータースポーツを楽しんでもらいたいですから」

根っからのモータースポーツ好きなのだろう。だが、そう伝えると田口さんは首を傾げ、こう返した。

「車の運転は、あんまり好きじゃないんですよ」

これほど意外な発言もない。運転が嫌いな人が、国内ラリーの頂点で戦うようになるのだろうか?

「プライベーター時代、練習のために遠くまで走りに行く時など、行き帰りの運転が嫌で嫌で仕方ありませんでしたから。そもそもラリーを始めたのだって、車にアルミホイールを着けたいなと入った店が、たまたまラリーをやっていて、ほとんど無理やりに引き込まれたのが最初ですから」

ではなぜ、競技生活を続けられたのだろうか?

「そうですねえ、競技として取り組むのは好きですね。いろいろと試行錯誤して、それが結果に繋がることが面白かった」

なるほど、根っからの理系人なのだろう。国内最高峰のラリーすらも、田口さんにとっては自分の理論を証明するための実験の場だったのかもしれない。