意外と知らないサスペンションのトリビア/サスペンション入門⑤

サスペンションのブランドやスペックのことは頭に入っていてもその作動原理や仕組み、セッティングのヒントとなるとなかなか知る機会がないものだ。ここからはちょっとしたトリビアとともに、役立つ豆知識をお届けしよう!!

知ってるようで意外と知らないサスペンションの真実

真実―① ノーマルの設定が万人にちょうど良いとは限らない

一般的に市販車は、ライダーの体格にも走る速度域にも路面状況にもかなりのマージンを取っている。例えば「体重100kg のライダーが200km/h からフルブレーキングする」というシチュエーションは十分にあり得るわけで、それに対応するサスペンションが「体重45kg のライダー& 60km/h の法定速度」の時に気持ちよく曲がれるはずはない。それを最適化するためにもセッティングをオススメしたい。

真実―② スロットルを開けるとリヤショックは伸びる方向に動く

サス関連で最も多い勘違いが「加速するとリヤが沈む」というものだ。スロットルを開けるとフロントフォークが伸び、加速G が身体をシートに押しつけるからそう感じるのだが、実際にはリヤサスは踏ん張って伸びる方向に働き、その力がタイヤを路面に押しつけている。もしも沈む方向に作用すればスイングアームの後端が持ち上がり、タイヤが路面から離れようとするのと同じ。つまり即スリップダウンだ。

真実―③ 時にサスペンションは音速で動いている

いまひとつイメージが掴めないかもしれないが、実はショックユニット内に収まっているピストンは凄まじい勢いで上下動を繰り返している。そのスピードは時に音速に達するほどで、レーシングスピードに限らずストリートやワインディングでもそれは起こり得る。言い方を変えると、その働きがタイヤを路面に押しつけ、追従性を助けてくれているのだ。ただし、適切なセッティングができていなければ効果も半減する。

真実―④ リヤショックのロッドやインナーチューブの汚れは御法度

フロントフォークのインナーチューブやリヤショックのロッド部分はむき出しで、なおかつパーツ同士が摺動する部分だ。そこに汚れが溜まったり、異物が残されているとストロークする時のフリクションになることはもちろん、場合によっては表面をキズつけ、メッキやコーティング、シールにダメージを与えることになる。走行前後は確認し、常に清潔に保っておけば余計なトラブルや出費を回避することができる。

真実―⑤ 「水圧」や「薬品」に弱い

既述の真実④に関連するが、サスペンションを清潔に保とうとする余り、常に強力な水圧洗浄機を使って車体を洗ったり、汚れ落としやサビ止めを目的としてケミカル用品を多用するのも考えモノ。なぜなら見た目以上に精密部品が多く、それ以外にも樹脂やゴムパーツがある。水が内部に混入したり、シールが薬品で劣化するのを防ぐため、過度なケアは禁物。メンテナンスを受け付けてくれるショップ等に相談してみよう。

真実―⑥ 状態が良くないと変化を感じにくい

カートリッジ内部のピストンを筆頭に、サスペンションの構成パーツは高速もしくは高荷重にさらされながら動いているため、摩耗や発熱は避けられない。パーツそのものはもちろん、オイルの劣化も引き起こす。たとえばその粘度が変化すると減衰力特性も変わり、本来の動きからは逸脱。いくらセッティングしても適切な動きが得られない。ノーマルもリプレイス品も定期的なメンテナンスとオーバーホールを心掛けよう。

真実―⑦ キャリアの浅いライダーほどセッティングの効果は大きい

サスセッティングなんてスキルの高いライダーがやること――そんな風に思っている人は多いが実はビギナーにこそ向いている。なぜなら、キャリアがあると少々乗りづらくとも自身の乗り方でカバーできてしまうからだ。そのノウハウを持たないビギナーは不安を感じると自分のせいにしてしまい、一歩踏み込めないまま。そんな不安を解消する術のひとつがサスセッティングであり、ライテク上達のヒントにもなるはず。

真実―⑧ セッティングの違いは街中の交差点でも体感できる

スピードは出さないし、サーキットを走ることもないからサスセッティングなんて関係ない――というのはビギナーならずとも思いがち。セッティングというのは、ライダーの乗り方や走るシチュエーションにバイクの動きをマッチさせていく作業ゆえ、スピードが遅ければ遅いなりに、街中には街中なりのベストな状態がある。交差点ひとつでも変化は必ず感じ取れるため、これを機会にぜひチャレンジしてほしい。

真実―⑨ 苦手な場面やコーナーに合わせてセッティングする 『下り坂のカーブが苦手です……』

得意なコーナーがあれば、サスセッティングでもっとそれを引き上げたくなるかもしれない。それも楽しみのひとつだが、走りの幅を広げるためにも苦手のコーナーこそ、セッティングによって乗りやすさを探ってみてはどうだろう。そうすることで無用なリスクが減り、引き出しが増えれば得意なコーナーが増えていくことになる。サーキットならタイムアップにもつながるため、満足度も得られるはずだ。

真実―⑩ 今日のベストセッティングが翌日は乗りにくく感じることもある 『昨日はすごく乗りやすく感じたのに!?』

バイクもライダーも思ったより繊細だ。セッティングが決まった、これで完成!──と思っても翌日はまるで別モノに感じることが珍しくない。例えば気温や気圧に大きな差があればフォークオイルの粘度、内部のエア圧などに影響し、ストローク感が変わる。また、ライダーの体調やテンション、タイヤやブレーキのコンディションなど、さまざまな要因が影響。終わりがないのがサスセッティングの奥深さでもある。

真実―⑪ セッティングに迷ったら標準に戻せばいい

セッティングの奥深さにハマり過ぎ、あれこれとイジッているうちに、なにが良いのか、悪いのか分からなくなる──というのはよくある話だ。そういう時は一度すべてをリセット。工場出荷時の標準セッティングに戻してみることをおすすめする。あらゆるライダーの、あらゆる走り方を想定した標準セッティングはベストではないがベターであり、ひとつの基準になるのは間違いない。そのためにもぜひ把握しておきたい。

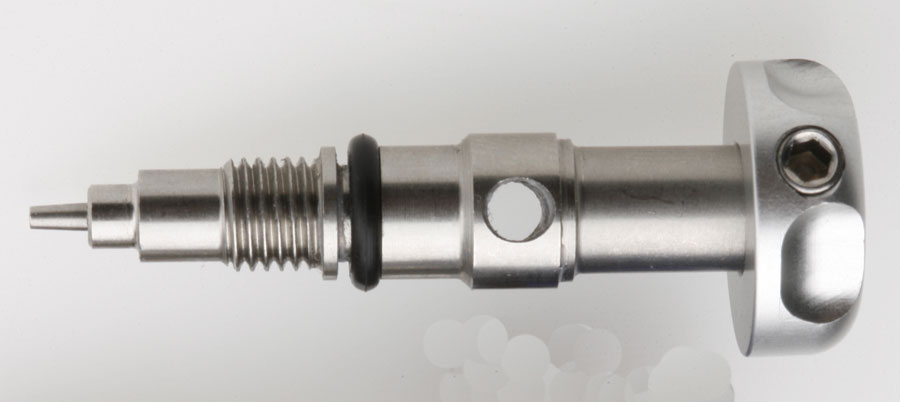

真実―⑫ アジャスターを完全に緩めても減衰力はゼロにはならない

ダンパーのセッティングをいわゆる「最弱」の状態に大きく振っても、サスの基本構造として少なからず減衰力が効いている。そのため、スプリングの力だけでボヨンボヨンと動いたり、スカスカになって簡単にフルボトムすることはない。「最弱にしてもし壊れたら……」と不安になるビギナーは多いが、最弱も最強もあくまでも微調整の範囲なので、過度に不安がることなくセッティングに挑戦してみよう。

真実―⑬ 調整するごとに必ずメモを取ること 『5回転戻しだとリーンが鈍いな』

調整機構をイジれば、それによる変化は必ず体感できる。それが分かるようになると、次のステップは自分の好みを見つけていくことだ。そのためには、調整したことをメモに残しておくようにしよう。そうやってデータを積み重ねていくと、だんだんと傾向が分かってくる。最初は大胆に振ってもいいが、正式には1度に1 カ所の変更が基本。そうすることによって、症状と対策が体系化され、予測が立てやすくなる。

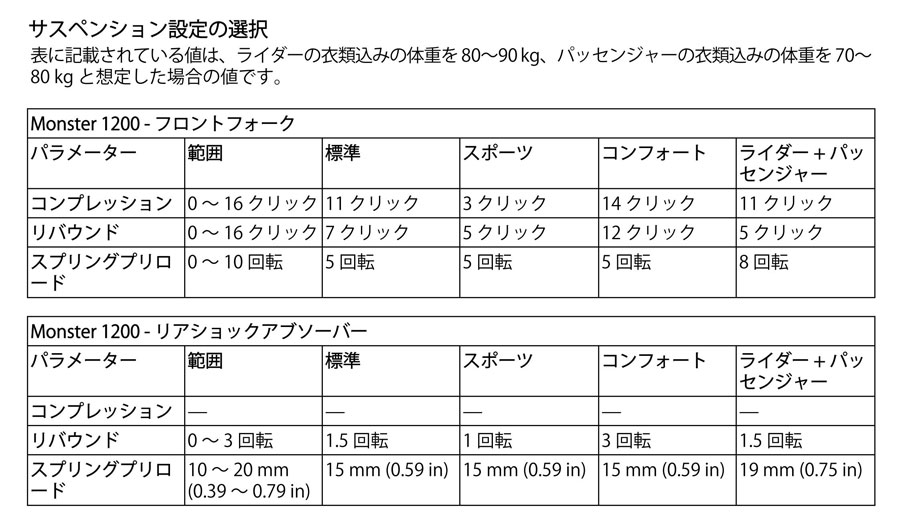

真実―⑭ 推奨セッティングを公開しているメーカーもある

一般的に、マニュアルにはバイクの標準セッティングが記載されているため、まずはその状態になっているかを確認しよう。それ以外にも体重や積載量による荷重の違い、またはスポーツやコンフォートといったライダーの好みの違いによる推奨セッティングを公開しているメーカーもある。「少し乗り心地が硬い」と感じたらコンフォートを試してみるなど、方向性を探る目安になるため、積極的に活用しよう。

真実―⑮ 「今日はなんだか上手く乗れない」そんな時は柔らかくしてみよう

バイクのコンディションはいつも通りで、体調も特に問題なし。でもなんだか一体感が得られない。そういう時はそもそも無理をしてはいけないが、ひとつの対策として減衰力を弱めて動かす方向にセッティングするのはアリ。身体の硬さや動きの鈍さをサスペンションのストロークがカバー。バイクがライダーに歩み寄ってくれ、走りのリズムが掴みやすくなるからだ。それに馴染んだら、減衰力を元に戻していくといい。

真実―⑯ 他人にとっての「硬い」は自分にとって「柔らかい」かも知れない 『柔らかい?オレには硬いけど……』

サスの動きが硬いか、柔らかいかを判断する。それくらいなら難易度は高くないように思うかもしれない。ところが、自分の中に明確な基準を持っていないと意外と難しいものだ。実際、数値化できるような絶対的なものではなく、自分が「硬い」と感じても、乗る人や乗り方が違えば「柔らかい」ということはよくある。そのため、他人の感覚ではなく、例えば右の現象に照らし合わせて、自分の傾向をつかんでいこう。

「柔らかい」時の感じ方

「硬い」時の感じ方

真実―⑰ トラブルが起きてから修理に出すと費用が高額に…… 『あれもこれも交換……』

特に劣化を感じていなくても、一定の距離を走行するとエンジンオイルを交換するはずだ。数千円のオイル代をケチッたせいでエンジンが破損し、莫大なコストを要する。そんなシチュエーションは誰もが避けたいからに違いない。サスペンションもこれと同じなのだが、不思議とその意識が低い。オーバーホールに出してもそれほど高コストではなく、走りの質を左右する部分なのでコンディション維持には気を配ろう。