『The Voice of Engineers YAMAHA YZF-R1』 YZFシリーズ開発者インタビュー【前編】

開発者に訊くヤマハハンドリングのカギ すべては旋回中のスタビリティを引き上げるために ヤマハのフラッグシップモデル「YZF-R1/M」。ハンドリングといえば、誰もが思い浮かべるブランドヤマハ「YZF-R1/M」は、デビューとした時からその旋回性で定評を得て、現在では「ハンドリング=ヤマハ」という認識にまで広まり同社の価値を高めている。今回は、そんなYZFシリーズの開発にあたった開発者のインタビューを前後編にわたりお届けする。YZF-R1も20周年となった今年、これまで大切してきた「想い」と「技術」を知ってほしい。 レーシングライダーはコーナリングスピードを追求し美しいラインを描くことによって「ヤマハハンドリング」を表現する。ならば、その下地はいかにして作られるのか。新型YZF-R1の開発エンジニアの声を通し、それを探ってみた。

コーナリングのカギを握るのはエンジン

我々がしばしば口にし、文字にする「ヤマハハンドリング」という言い回しですが、ざっくり言うなら「他メーカーのマシンよりもコーナリングで優位」ということだと考えています。ただし、ひと口にコーナリングと言っても、それが入り口なのか旋回中なのか、あるいは立ち上がりなのかで意味合いが異なります。

また、入り口が強みだとしても、果たしてそれがブレーキングのことなのか、進入スピードのことなのか……といくらでも切り分けることが可能です。つまり、極めて漠然とした表現に過ぎないのですが、インプレッションを通し、中野真矢さんから的確なコメントを頂いたおかげで、徐々に鮮明になってきました。

もちろん、それもこれもベースになるマシンがあってのことですから、ここでは開発者の立場から新型YZF‐R1のこと、ハンドリングのことを語って頂きたいと思います。 まずは新型と従来型との違いですが、プレスリリースには「リニアリティとトルク感の向上」とあります。パワーやトルクなど、数値的なスペックに変更は見られませんが、具体的にどんな改良が施されたのかをお聞かせください。

2001年3月入社。社内のレースクラブに所属し、’12 年にはYZFR1(14B)で鈴鹿8耐に参戦。YZFシリーズの操安担当として、R25からR1まで関わっている。愛車はRZ50やトリッカーなど。

PF車両開発統括部SV開発部 プロジェクトチーフ 鈴木智一朗(写真右)

2004年4月入社。北米向け大型クルーザーやブラジル向け小型ストリートモデルの車体設計を経て、’17 年からYZF-R1/R6 のプロジェクトチーフに就任。プライベートでもYZF-R6を所有する

1994年4月入社。モトクロッサーのYZシリーズを皮切りに、’19年まで一貫してレーシングマシンの車輌開発設計を担当。YZR-M1のプロジェクトリーダーも務めた。愛車はWR250FやXJR1300など

PF車両開発統括部車両実験部 プロジェクトチーフ 中原重徳(写真右)

2009年4月入社。これまでボルトやYZF-R6の開発に携わり、’15年から強度実験を中心に担当。’18年型から車両実験のプロジェクトチーフに就任している。現在の愛車はYZF-R6とセロー250

津谷 スロットル開け始めから高回転まで、より扱いやすい特性を目指しました。手を加えたのは燃焼系、潤滑系、動弁系といった部分で、特にスロットルバルブとインジェクターをヘッドに近づけたことや、適合の見直しによってドライバビリティが向上しています。また、動弁系ではロッカーアームの形状を変更して超高回転域での安定化を図っており、これはレースユースを意識したものです。

――サスペンションの項目には「接地感の向上」とありますが、これに関してはいかがでしょう。

津谷 装着タイヤがブリヂストンのRS10からRS11に変わったこともあり、それに合わせてフロントは内部構造を、リアはリセッティングを行っています。作動性とストローク感を改善することで、路面からフィードバッグを感じやすく、より安心して操れるハンドリングを与える方向性と言えます。

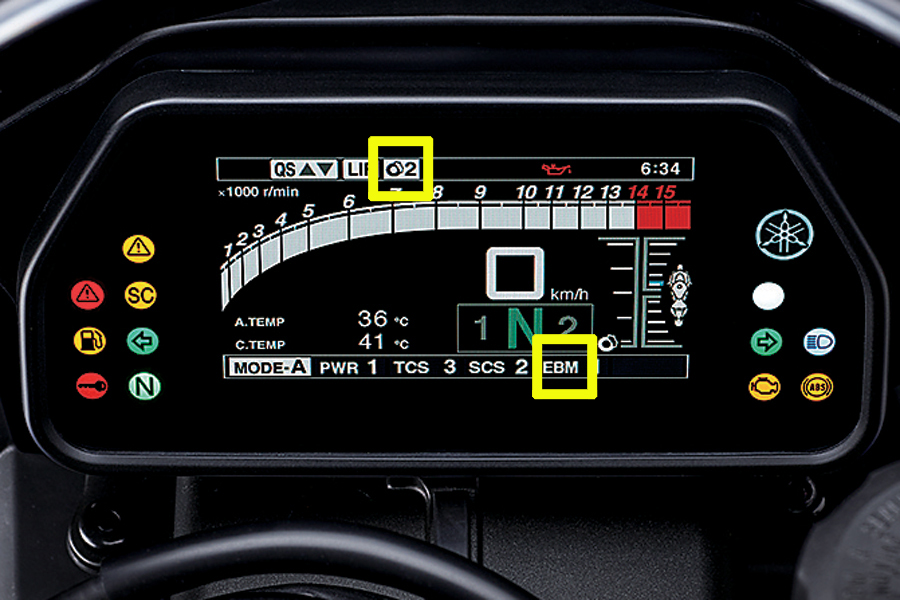

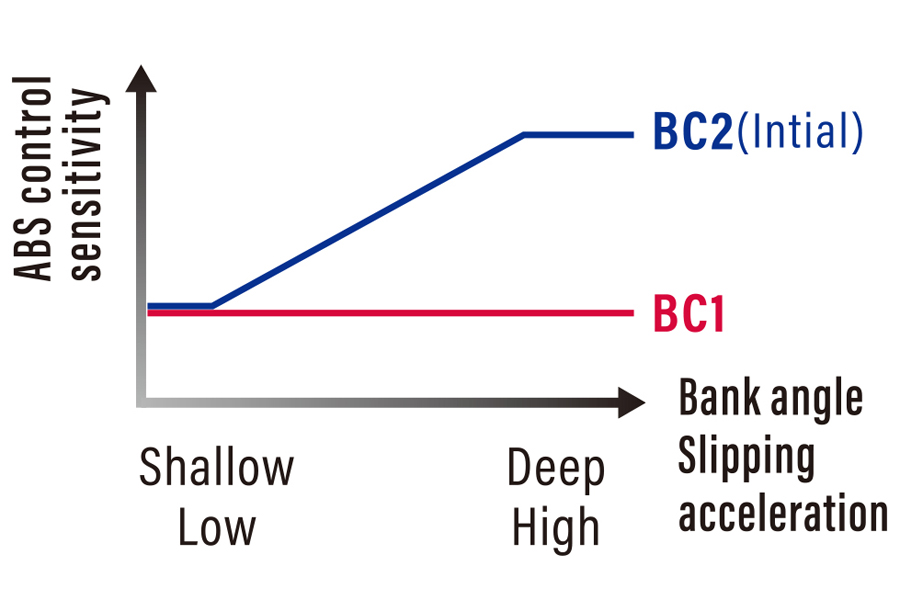

――今回のモデルチェンジで、EBM(エンジンブレーキマネジメント)とBC(ブレーキコントロール)という電子デバイスが新たに追加されました。EBMはエンジンブレーキの強弱だと分かりますが、BCはどういう制御でしょうか? いわゆるコーナリングABSと受け取っていいものですか?

津谷 BC1とBC2という2系統があり、BC1は一般的なABSと捉えて頂いて結構です。つまり、前後輪のスリップ(=ロック)に応じて、ブレーキ圧をコントロールするもので、基本的に直立状態の時に機能します。一方、BC2はバンク角と連動。IMUがその角度を検知し、旋回中でも安定した減速を可能にします。

しかしながらリーンアングルが深くなれば、その状態から急激なスライドが発生するリスクが高まります。BC2はその挙動を検知した時に、瞬時にブレーキ圧をコントロールできるのが大きなメリットで、安定性の向上に貢献する機能と言えます。

クロスプレーンの始まり 2004 YZR-M1

市販車への技術転用は2009年から

衝撃のデビューを飾った2015年型

2015 YZF-R1

ヤマハハンドリング とは一体なにか?

――ところで、スーパースポーツのトレンドのひとつにウイングレットが挙げられます。機能だけでなく、商品力という意味でも多くのメーカーが採用している中、新型YZF‐R1には見送られましたね。

鈴木 ご指摘の通り、モトGPマシンには今や必須の空力デバイスとなり、その技術が市販車にも急激に広がっています。YZF‐R1はサーキット走行やレースユースを念頭に置いているマシンですが、ウイングレットにはポジティブな面もあれば、少なからずネガティブな面もあり、たとえばハンドリングの重さ、空気抵抗の増大といった問題がそれです。

今回は「纏う」をコンセプトにカウルをデザインする上でそれらをしっかりと考慮しました。ダウンフォースよりも空気抵抗を軽減し、ウインドプロテクションを高めることのメリットを取ったわけです。数値的には、CdA値(Cd=空気抵抗+A=前方投影面積)の5%低減に成功。今後の採用に関しては、モトGPマシンの開発チームと連携を図りたいと考えています。

――ここまでお話して頂いた内容を踏まえると、20年型のYZF‐R1はかなり熟成が進んだのは間違いなさそうです。意地悪な言い方をすると、「馬力、ドーン」、「羽、バーン」みたいなキャッチーなポイントに欠けるとも言えます。特に従来型のユーザーが乗り換えることを想定した場合、どこに進化の度合いを感じればいいでしょうか?

西村 同じステージで比較して頂くと明らかですが、従来型はかなりブレーキング方向に振っていました。サスペンションセッティングも含め、より強い減速Gを想定したマシン作りを行っていて、車体に対する入力が弱いと初期旋回が足りないという指摘を受けました。最初から高荷重ありきのセッティングだったため、ストリートやワインディングではピッチング量が少なく、コーナリングのきっかけが掴みづらかったかもしれません。

20年型では低速域でも動きやすく、それでいてスタビリティを失わない、ちょうどいいところに落とし込んでいますので、パッと乗ってもすぐに身体に馴染む、一体感の高さを感じて頂けると思います。

コンパクトさを追求した直4エンジン

’14 年型のエンジン比で4kg軽量化され、幅も34mm短縮された現行ユニット。リニアリティがさらに向上し、より開けやすくなっている

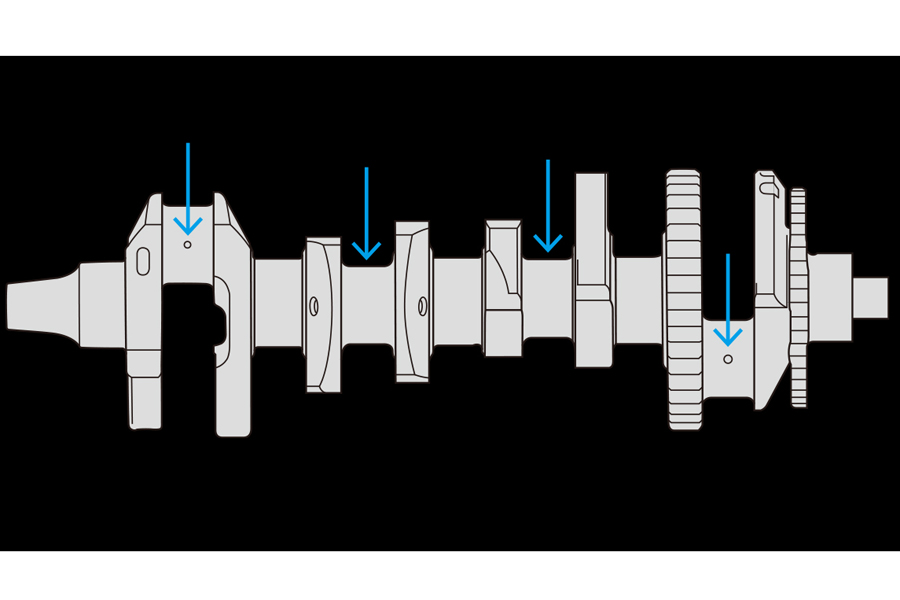

パワーロスを極限まで低減

オイルポンプの設計変更のほか、クランクシャフト大端部のオイル孔を小径化することによって給油量を最適化。これによってパワーロスの軽減と優れた潤滑性能を両立する

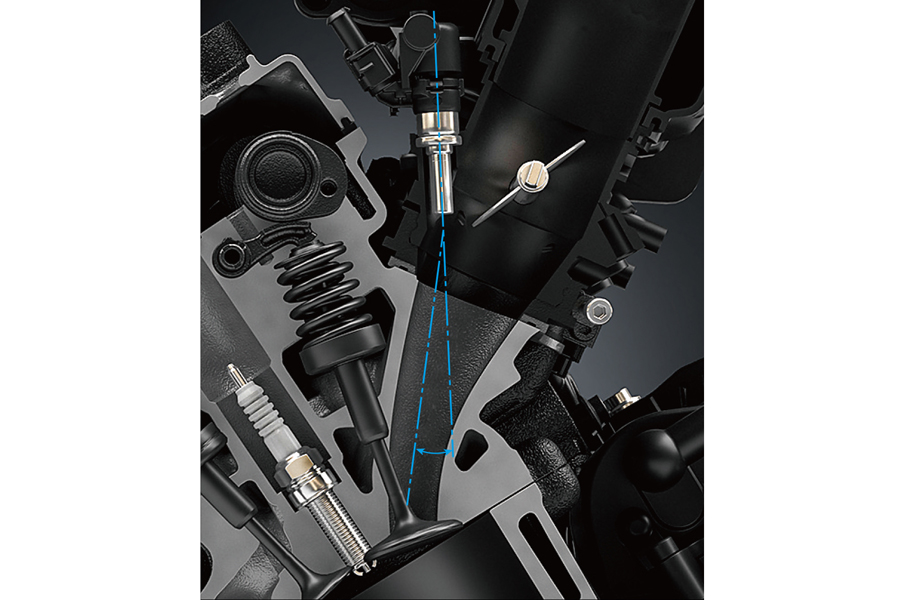

燃焼効率を見直し、ドライバビリティを向上

エンジンの基本設計を踏襲しながらもシリンダーヘッドは刷新。スロットルバルブと燃焼室を近づけ、吸気ポートをショート化。また、インジェクターの角度も最適化され、燃焼効率の向上が図られている

――正直なところ、数あるリッタースーパースポーツの中でもYZF‐R1は街乗りを敬遠したい部類のマシンでした。極端に腰高だったことがその要因ですが、新型はそれほど気になりませんでしたね。エンジンのフレキシビリティも手伝って、ごく普通に乗れます。でも、シート高に変化はありませんよね?

西村 いや、実はそうなんです。静的な状態では数値に表れるほどではないものの、従来型比で車体姿勢はリア下がりになっています。ほんのわずかな変化ですが、こうした積み重ねも先程申し上げた一体感につながっているはずです。

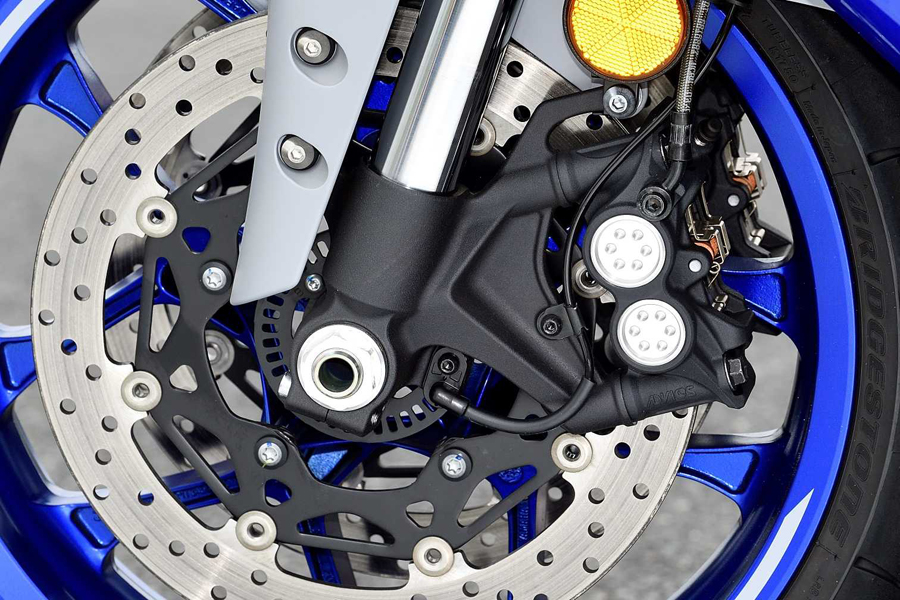

――反面、ブレーキに気になる部分がありました。典型的なハードブレーキングコースとして知られるツインリンクもてぎを終日走ってのことなので、なかば言い掛かりに聞こえるでしょうが(笑)、耐フェード性がもう少し確保されていると申し分ないですね。

西村 ブレーキ関連のコンポーネントとしては、パッドを見直しています。特性としては初期効力が上がっているため、ブレーキ温度が下がりにくいもてぎでは、少し温度的な負荷が高めだったのかもしれません。

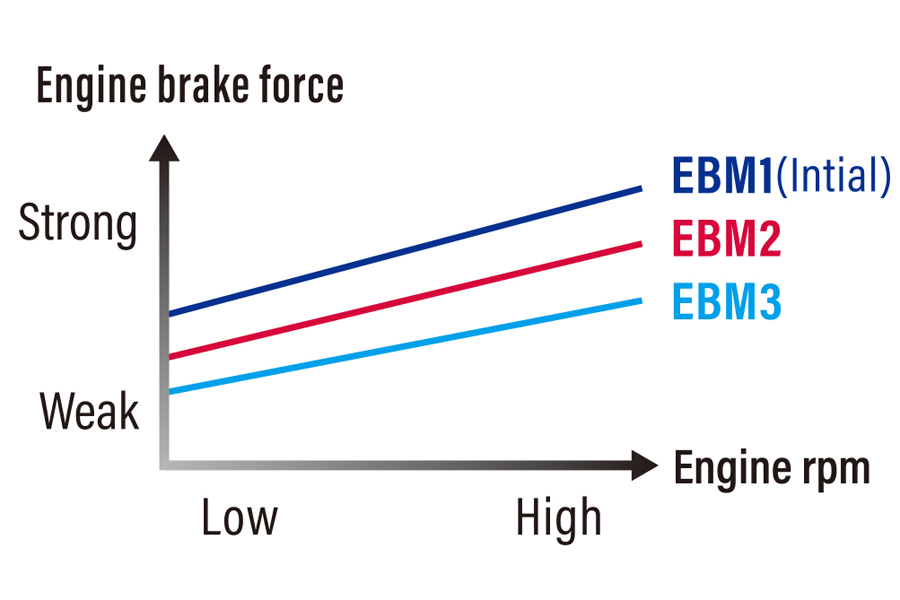

――テスターは中野真矢さんを筆頭にプロライダーばかり。しかも酷暑だったことは考慮しておく必要がありそうです。ところでブレーキと言えば、今回エンジンブレーキマネジメント(EBM)が追加されました。 EBM1を基準にして、EBM2、EBM3と徐々に効力を弱められるわけですが、中野さんは他メーカーのマシンと比較してコーナーへスムーズにアプローチできることを評価されていました。

津谷 ありがとうございます。エキスパートになればなるほど、基本的に弱めていく傾向になります。他にもスリックを装着するような場面でもそうですね。タイヤ自体のグリップで抵抗が増えるため、エンジンブレーキは最小限でいい。そう判断するライダーが多数派です。強めるシステムも可能ですら、要望が多ければ今後検討するかもしれません。

――冒頭のロッカーアームの話といい、今うかがったスリックタイヤを前提とした話といい、これまで以上にレーシングマシンとの関係性が密になっているように思います。その究極形がYZR‐M1になるわけですが、一般のユーザーがその世界観を感じることは可能でしょうか?

津谷 クランクシャフトの回転方向や動弁系のシステムなどは異なるものの、エンジンの爆発間隔は同様で、制御や車体の特性もかけ離れたものではありません。フレーム形状やサスペンションまわりの構成、カウリングの造形やM字のエアインテークにもYZR‐M1とYZF‐R1の近似性を見つけて頂けるかと思います。

無論、単に似せただけでなく、技術的な意味がある機能パーツとして採用しています。事実、中須賀選手や野左根選手、マイケル・ファンデルマーク選手などは、モトGPマシンにもスーパーバイクマシンにも乗っていますが、YZR‐M1でいい部分はYZR‐R1でもよくて、逆に悪い部分に関しても同様です。両マシンの仕様がいかに近いかがよく分かるエピソードだと思います。

新たに追加された電子デバイス

EBM(エンジン・ブレーキ・マネージメント)

2020YZF-R1が装備するその他の電子デバイス一覧