ジャーナリスト伊丹孝裕が選ぶ「エポックメイキングだったミドルスポーツ」

スペック全盛時代を過ごして世代にとって、バイクの価値は 少しでも排気量が大きいことと、1psでもパワーがあることだった しかしながらやがてそれだけでないことを知り、大人の階段を登ってきたのである。

かつてツウだった選択は今後メインストリームになるか!? エポックメイキングだった思い出のミドル

ミドルスポーツとは一体なにか? それを体系立てて解説したり、定義づけるのは難しい。なぜなら、「何㏄から何㏄までをミドルとする」という基本的な枠組みがなく、時代によって刻々と変わっているからだ。

例えば、「KTM890デュークR」をミドルにカテゴライズすることにあまり異論はないと思うが、それより排気量が小さい「ホンダVFR750R」(RC30)にそのイメージはないだろう。 890の上には1290があるものの、750は当時のTT‐F1参戦を想定した一種のハイエンドだからだ。

ところがこう書くと「いやいや、750の上にはVF1000R があったじゃないか」というようなツッコミが入ることも予想され、話が一向にまとまらなくなる。 2ストローク250㏄のエポックメイキングは「ヤマハRZ250」で、大排気量レーサーレプリカのそれは「スズキGSX‐R750」に端を発する……というような言い切りができないカテゴリーなのだ。

というわけで、ここからはあくまでも個人的な見解と思い出を軸に進めさせてもらおう。 時代によって変化する、と書いた通り、自分の世代を明確にしておいた方が、話が通りやすいに違いない。

僕は71 年に生まれた。87 年に高校へ入学し、90年の春に卒業。つまり、レーサーレプリカブーム後期と高校時代がダイレクトにリンクし、その終焉を「カワサキ・ゼファー」(89年)の登場で目の当たりにした。そういう世代である。

そんな中、一番最初にそれらしきバイクを意識したのが「ホンダ・ブロス」の上位グレード、プロダクト1だった。87年の初期型の頃はまったく眼中になかったものの、マイナーチェンジを受けた2型がデビューした頃は高校を卒業し、多少は分別がつき始めていたのかもしれない。 きれいなバイクだな、と思い、街で見ると目で追うようになっていた。「速い」でも「カッコいい」でもなく、「きれい」。バイクに対する価値観が、それまでとは少し変わった瞬間だったと思う。

’88年に発売され、’90年 のモデルチェンジで質感と運動性が向上。650cc版と400cc版があり、ハンドルポジションもセミアップタイプとロータイプの2種が用意されていた

’85年にツインショックの初期型がデビュー。その後、’90年にモデルチェンジを受けてモノショック化。高いスポーツ性を持っていた

80年代後半は、ミドルスポーツなど目に入らない存在だった。というよりもそういう概念がなかった。リアルなバイクは2ストローク250か4ストローク400で、ナナハンは憧れ。リッターはガイシャやスーパーカーと同じ括りながら、いつかそれで時速300㎞の世界を目指す権利を手に入れる。そういう単純明快なルートが敷かれていた。

650㏄のVツインというのが、いかにも「大人」であり、「ツウ」を感じさせた。とはいえ、180㎏ の車重に対するパワーは 55しかな い。あの頃はまだスペック主義から 抜け出せるほど、人間ができていなかった。そのため購入には至らなかったのだが、あらためて見ても美し さに陰りはない。

過去のプレスリリースを確認すると、驚くべきことに当時ホンダが立てた国内販売計画台数はたった1000台/年に過ぎなかった。メーカ ー自ら「分かる人だけが乗ってくれればいい」と考えていたことを意味し、だからといって車体価格をいたずらに高く設定することなく、56万9000円だったことにさらに驚く。

今となっては、いい状態の個体は望めそうになく、この原稿を書きながら買っておかなかったことを激しく後悔している。 同時期に登場した「ヤマハSRX600」も思い出深い。ある日の真夜中、交差点で「タッ、タッ、タッ」とゆったりとしたリズムでアイドリングする、スリムな車体にまたがったライダーに出会った。

その後ろにクルマを停車させ、見るともなく見ていたのだが、信号が青に変わるや否や、それが「タタタタタッ」という連続音に変化。なにかに弾かれたかのように一瞬で視界から消え去ったのだ。呆気に取られた。 手練れが操れば、ビッグシングルには恐ろしいほどのポテンシャルがあることを知り、SRX乗りには一目置くようになった。

キャラクターはまったく異なるが、上に挙げた3台もミドルの可能性を知らしめたマシンとして評価したい。いずれも筋金の入った男気が感じられ、エンジニア達の「ドヤ顔」が浮かんでくる。 その意味で、圧倒的なのが「MVアグスタF3セリエ・オロ」だ。美しさとスペックがこれほどまとまった作品はそうはなく、クラウディオ・カスティリオーニ氏の名とともに後世まで残されるべきである。

270度クランクの並列2気筒を搭載して発売。トラクションという言葉の意味を、多くのライダーがこのモデルを通じて体感した

リッター当たり200psを目指して開発された過激マシン。車重169kg/最高出120ps の組み合わせはクラス最強スペックだった

バルブやコンロッドにチタンを採用し、94mm×54mmという超ショートストロークから121psを発揮したロードゴーイングレーサー

2010 MV AGUSTA F3 Serie Oro

MVアグスタの新時代を切り開いた、まさにエポックメイキングなマシン。セリエ・オロ、つまりゴールドシリーズの名称にふさわしく、至るところに質感の高いパーツを採用。クロモリフレームはTIG溶接による手作業で組まれていた。生産台数はわずか200台だった

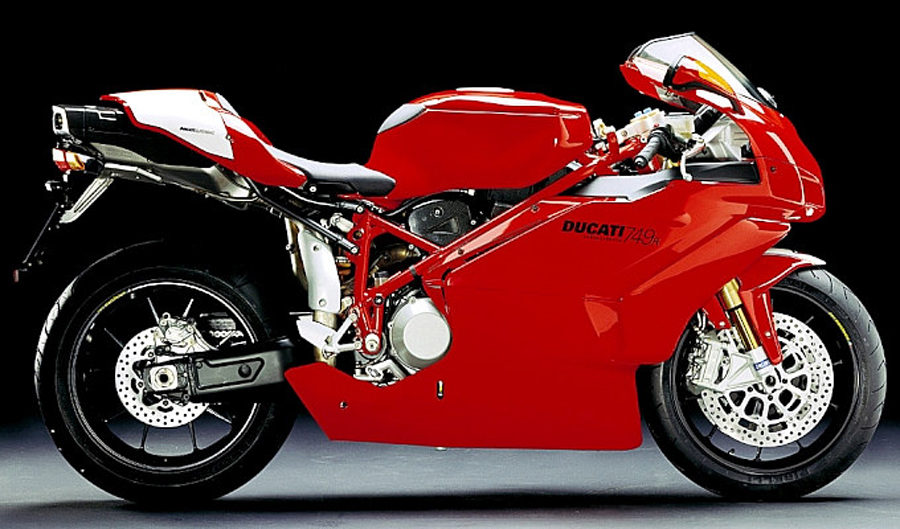

俺の思い出のミドル/2008 DUCATI Monster696s ―本誌編集藤田―

本誌編集部員 藤田佳照

元来はサーキット走行とは無縁のツーリングライダー。’07~’09年に『DUCATI Magazine』編集部に所属し、レースに出場。しかし永遠のライテク初心者[/caption] 初めて見たとき、まるでMotoGPマシンのデスモセディチみたいなフレームレイアウトだと思った。当時は「ミドルクラスだから、こんな大胆な設計ができるんだろう」と思っていたが、その後のドカは軒並みフレームを極小化。その事実からもM696の先進性が見て取れる。 そんなマシンで、僕は’09年にドゥカティ・カップに出場した。ヘビのウロコ模様をあしらったゴールドの車体は会場でかなり注目を集めており、エントラントからは「相当気合いが入ったヤツが来た!」と思われていたに違いない。結果は同僚のM400に負けるという苦い物だったが、僕に膝スリの楽しさを教えてくれたのは、M696だったのは事実だ。

初代から16年目にして初のフルモデルチェンジを敢行。トレリス&アルミという、現代ドカのフレーム構成の先駆けとなった

俺の思い出のミドル/2006 TRIUMPH DAYTONA675―R/C誌編集長河村―

R/C誌編集長 河村聡巳

学生時代はスペック至上主義で、排気量が大きくてパワーが出ていてタイヤが太いのが偉い……なんて思っていた’65年生まれのバイクブームど真ん中世代

デイトナ675のデビュー当時、トライアンフの正規販売店が全国で続々と誕生しており、オープンするたびご挨拶に伺っていました。とにかく675の人気が高く、各店舗でその話題をしたのを覚えています。エンジンが扱いやすく、ライディングポジションはスーパースポーツのそれなのですが、車体が軽くて取り回しが良かったのが印象的でした。

個人的に好きだったのはスタイリング。同じ3気筒のデイトナT595がお世辞にもシャープとは言えなかったのに対し、675のシルエットは実にどストライク。価格的にも十分手が届き何度も購入を考えたのですが、残念ながら当時はサンデーレースで散財しており、縁がありませんでした。