2020 MotoGPチャンピオン獲得記念 GSX-R1000R スペシャルインプレッション by青木宣篤

スズキのMotoGPマシンGSX-RRと市販スーパースポーツGSX-R1000R。この2台は名前が似ているだけでなく、実際に共通項も多数ある。根底に流れる「扱いやすさ」へのこだわりは、どこから来ているのか、両方のマシンを走らせた青木宣篤さんが、そのルーツを探る。

スズキ、20年ぶりにGPタイトル獲得

GSX-R1000R 柔よく剛を制す SUZUKI GSX-RR 2020 MotoGPチャンピオン獲得 スペシャルインプレ

tester 青木宣篤

’93年 から世界グランプリに参戦し、’98~’00年には スズキファクトリーライダーとして活躍した。スズキのGPマシン開発ライダーを務め、的確な評価には定 評がある。今回はチャンピオンマシンにも緊急試乗

’17年 にフルモデルチェンジし、MotoGPマシンGSX-RRで培われた技術を多数フィードバックしたGSX-R1000R。突出した扱いやすさで、ビギナーからエキスパートま で幅広いスキルのライダーを満足させる

GSX-RR

MotoGP参戦休止中の’12~’14年の3年 間をかけ開発された並列4気筒1000cc。’15年にフル参戦を開始し、’16年には初勝利を挙げた。’20年はジョアン・ミルとアレックス・リンスで11回の表彰台を獲得

しなやかさがもたらす 「乗りやすさ」 の極致 GSX-R1000R

よくぞ王座まで、というのが本音だ。 11年をもってGP参戦を休止したスズキは、それまでのV型4気筒から並列4気筒へとスイッチすることを決断。水面下でモトGPマシンを開発していた私も携わっていたが、正直、またモトGPに復帰できるという確証はまったくなかった。

リーマンショックの影響が、レースシーンにも非常に大きな影を落としていることは私にも分かった。しかも、せっかくV4をモノにするヒントを得始めていた矢先に参戦を休止し、並列4気筒へとビッグチェンジを果たそうというのだ。いろいろな意味で問題は山積みだった。

並列4気筒モトGPマシンの開発最初期段階では、GSX-R1000改のエンジンが使われた。ほどなくして専用エンジンとシャシーが出来上がってきたが、特に驚かされたのはフレームのしなやかさだった。これはV4マシン、GSV-Rでの反省を元にした方向性だった。GSV-Rのフレームは剛性が高すぎて、旋回性にやや難があったのだ。 ライダーに伝わるインフォメーションも不足していた。

一方、新作されたGSX-RR専用のフレームは、あえて剛性が落とされていた。実際の数値は分からないが、少なくとも開発ライダーとしてはそう感じた。 これはなかなか難しい決断だったと思う。基本的には、速度が高いほど、それに対応してフレーム剛性も高まるものだからだ。堅実なスズキ開発陣としては、かなりの「冒険」だったはずだ。

だが、フレーム剛性は高ければいいというものではない。ロボットが操縦するならまだしも、乗り手はあくまでも人間である。剛性があまりに高いと人間が扱える領域を超えてしまい、ライダーが限界を感じにくくなってしまう。そして、限界がいつどんなかたちで訪れるのか分からないと、ライダーは不安になる。不安を抱えたままでは、思い切って攻められない。悪循環の結果として、机上のフレーム剛性値は高いのにタイムは出ないことになる。エンジニアリングとライディングがどんどん乖離してしまうのだ。

スズキがGSX-RRのフレーム剛性を落とした大きな理由は、当時のワンメイクタイヤだったブリヂストンタイヤとのマッチングに考慮してのことだった。だが、乗り手へのフィードバックが増えたのも大きなメリットだった。ロードインフォメーション、接地感、トラクション感も豊富になり、非常に扱いやすくなったのを覚えている。このフレーム特性は、15年のモトGP復帰から今回のチャンピオン獲得に至るまで、GSX-RRの大きな武器になったと思う。

タイトル獲得後、GSX-RRをテストする機会があったが、フレー ム剛性は当時に比べて若干高まっていた。これは現在のミシュランタイヤに対応してのことで、基本的なしなやかさはそのままだった。そしてGSX-R1000Rのフレームも、ダイレクトにこの特性を受け継いでいる。「曲がろう」と思うだけで自動的に旋回してくれる旋回性の高さは、GSX-RRの血統だ。技術者によると、前モデルと同等のフレーム剛性を確保しているとのことだが、走りながら感じるもの は明らかに増えた。

V型4気筒から並列4気筒へ。モトGPマシンのエンジン気筒配列を変更したのは、量産車開発との連携を強めることが主な狙いとされた。だからこそ、後に記すようにエンジンに関しては多くの技術的フィード バックが行われている。だが意外にも、フレームに関しても「しなやかさ」という方向性がフィードバックされているのだ。

スーパースポーツモデルの中でも、際立って乗りやすいGSX-R1000R。私が先導ライダーやインストラクターを務めるサーキット走行会でも、幅広いスキルのライダーがGSX-R1000Rを楽しんでいる姿を多く見かける。後述するエンジンの扱いやすさも 好影響を及ぼしていることは間違いないが、乗り手があまり意識しないフレームにも、モトGPマシン開発で得た経験が凝縮されている。

それが多くのライダーに受け入れられやすい、GSX-R1000Rらしいキャラクターの基盤になっている。幅広い路面状況でもライダーに不 安を感じさせにくく、ツーリングにも出かけたくなるGSX-R1000R。その特性を支えているのがモトGPマシンGSX-RR譲りのフレームだとしたら、ちょっと誇らしい気分になるはずだ。

いつでも、求めるだけのパワーを GSX-RR

世界最速を誇るモトGPマシンには、「途方もないパワーのモンスターマシン」というイメージを持つ方 も多い。だが、チャンピオンを獲得したジョアン・ミルが駆ったGSX-RRを走らせての印象は、まったく異なるものだ。

もちろん、パワフルであることは間違いない。私自身が経験した中では最速のマシンだし、 6速でもキッチリと伸び続け車速を高め続ける高回転域のパワーは他ではちょっとあり得ない。それはもう、感動的だ。

暴力的かといえばまったくそんなことはない。むしろ逆だ。意外なほど速さを感じさせない。もっとも「速さ」を感じさせるのは、2次曲線的な伸び上がりだ。極端なラグのあるターボとか、2ストロークエンジンをイメージしてもらうと分かりやすいだろうか。つまり、ピーキーなエンジンほど速さを感じるものなのだ。

だが、そういった演出は勝つためには不要だ。フレー ムと同様、エンジンにおいても徹底的に扱いやすさを重視しているのがGSXRRの特長である。だからエンジンパワ ーの出方も極めてフラットで、山谷がなく、分かりやすいピーキーな「速さ」とは別次元のところに ある。

また、レーシング マシンと言えば、トップエンドのパワーに注目が集まりやすいものだ。モトGPなどのレースにおいても、エンジンパフォーマンスの目安としてしばしば最高速が取り沙汰される。だが、自分で思い返してみるに、サーキット走行中のアクセル全開時間はおおむね10%前後ではないだろうか。

コースにもよるが、ほとんどの時間は全開になっていないことは確かだ。つまりはアクセルの開け始めから全開に至るまでの、過渡特性こそが重要ということ。そしてスズキは長きにわたって、過渡での扱いやすさを突き詰めてきたのだ。

「扱いやすさ」とは、レーシングマシンのエンジンを語るにあたって、そぐわない言葉に聞こえるかもしれない。だが、走る側からすればそれこそが求める性能だ。速く走るためにレーシングマシンには何が必要か、ということだが、私なら「不安なく攻められること」を第一に挙げる。私は確かに怖がりだが、だからというわけではない。

求めた時に、求めただけのパワーが得られることが、とても重要だ。レースでは、もっとも深いバンク角までマシンを寝かせる。そしてその状態からアクセルを開ける。この時、求めていた以上のパワーが出れば恐怖心を覚えるし、求めていただけのパワーが出なければ思うようにマシンを起こせなくなる。いずれにしても、不安に駆られるわけだ。

0%のアクセル開度が0.1%になる瞬間、そこからさらに大きく開けていった時、アクセルワークに対して1対1のパワーが得られること。限界域になればなるほど、この特性が絶対に欠かせない。こういったエンジンの作り込みは、レーシングマシンや量産車を問わず、スズキの伝統と言える。もちろん、GSX-R1000Rにも見事に伝承されている。

GSX-R1000Rがこの型になったのは17年で、フィンガーフォロワーを始めとして多くのモトGPテクノロジーが採用されたことに驚かされた。だが、もっとも驚かされたのは、GSX-RRのあの特性、究極ともいえるアクセル操作1、パワー1の関係性が、量産車でもきっちりと実現していたことだ。

極低回転域から高回転域まで、全域にわたりどこかに偏ることなく、まんべんなく欲しいだけのパワーが得られるエンジン特性は、GSXRRにおいてはシーズンを通して好成績を生みチャンピオンという成果につながり、GSX-R1000Rにおいては誰もが不安なくスポーツライディングを楽しめるドライバビ リティをもたらしている。

例えバンク角が深くなくても、限界領域ではなくても、GSXR1000Rを走らせながら、ライダーはモトGPが求める安心感がどんなものかを感じ取れるだろう。スズキがモトGP復帰にあたって並列4気筒という気筒配列を選び、 実直な煮詰めを重ねながら、ついにチャンピオンにまで到達した。私は 「奇跡のバランス」と呼んでいるが、 この言葉はGSX-R1000Rにもそのまま当てはまるのだ。

難コンディションでも安定したペースを刻む

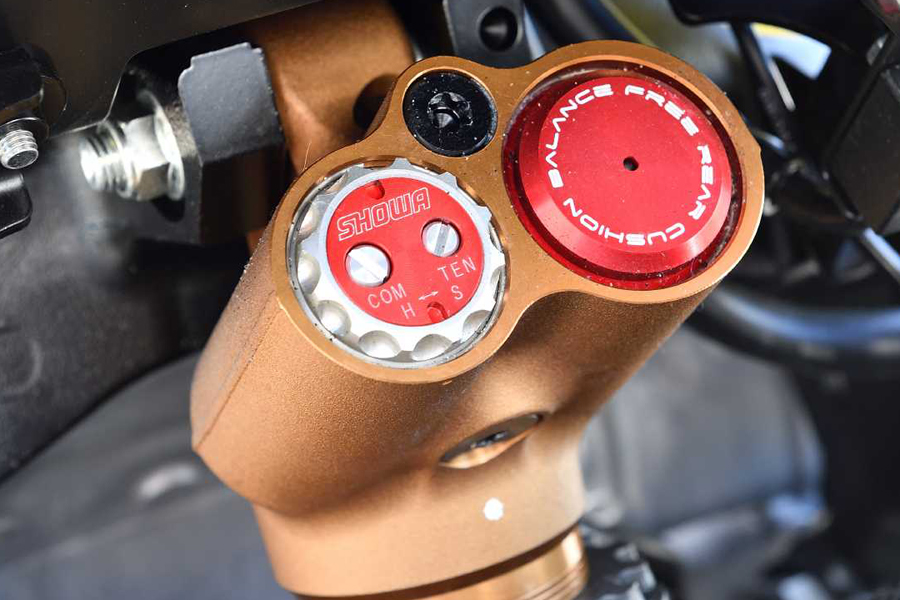

●エンジン:水冷4ストローク並列4気筒●バルブ形式:DOHC4バルブ●総排気量:999cc●最高出力:197ps/13200rpm●最大トルク:11.9kgf・m/10800rpm●サスペンション:F=テレスコピック倒立SHOWA BFF、R=モノショック SHOWA BFRC lite●ブレーキ:F=φ320mmダブルディスク、R=φ220mmシングルディスク●タイヤサイズ:F=120/70ZR17M/C、R=190/55ZR17M/C●全長/全幅/全高:2075/705/1145mm●シート高:825mm●重量:203kg●燃料タンク容量:16ℓ●価格:215万6000円