いま知りたい『電動バイク』の最新事情! チームミライと電動バイクの魅力に迫る!

もはや電動バイクは未来の乗り物ではなくなった けれど電動バイクによるレースは開催数が少なく、まだまだ認知も低い そして何より、どんな面白さがあるのか不透明な部分が多いのだ 今回はチームミライの岸本ヨシヒロさんにその魅力を伺った。

電動バイクレースという未知の魅力 TEAM MIRAI岸本ヨシヒロさんに聞く

岸本ヨシヒロさん

1972年生まれ。チームミライ代表。東日本チャレンジカップST600、SUGO選手権ST600、筑波選手権TC400、年間チャンピオン。もて耐で3回の優勝などの内燃機関のレース経験を経て、プロスタッフに入社。大型電動バイクの製作リーダーを担う。その後プロスタッフの電動バイクレース部門を継承し、MIRAIを立ち上げ、マン島TTレースTT Zeroやパイクスピーク・インターナショナル・ヒルクライム(PPIHC)などに参戦。15年にはPPIHC電動バイククラス優勝、19年にはTT Zeroで3位表彰台を獲得した

発展途上の電動バイク新しいレースの可能性

電動バイクで争われるレースの魅力とは何だろうか。音がない、という内燃機関のバイクレースとの決定的な違いはある。しかし、電動バイクレースは内燃機関のバイクレースの電動版ではなく、一つの新しいカテゴリーのモータースポーツとしてとらえることもできるのではないか。

今回は、黎明期にある電動バイク『レース』の面白さを探りたい。 お話を伺ったのは、チームミライとしてマン島TTレースTT Zeroや、パイクスピーク・インターナショナル・ヒルクライム(以下PPIHC)に電動レーサーで参戦を続ける岸本ヨシヒロさん。

内燃機関のバイクレースに参戦していた岸本さんが電動バイクと出会ったのは、08年ごろのこと。海外のレースへの参戦を機に、その活動を一区切りしたあと、試乗会で電動バイクを走らせた。そこで電動バイクの面白さに魅了されたのだという。

岸本さんはその後、プロスタッフに入社。たまたま1950年代にキャブトンの製作に関わりのあった会社だったことから、マン島TT Zero参戦に向けた電動バイク製作に携わる。ゼロから試行錯誤を続け、『TT零11』を誕生させた。

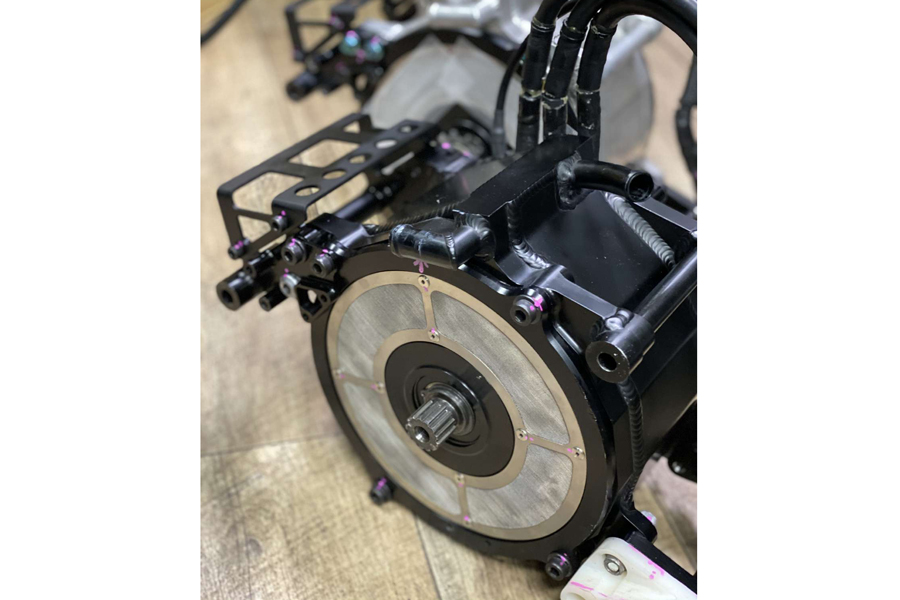

その後、プロスタッフがバイク事業から撤退することになり、自ら起業して電動バイクレース部門を継承。プライベーターのコンストラクター、チームミライとして電動レーサーを製作する。岸本さん自身もテストライダーとして、PPIHCではライダーとして、オリジナルの電動レーサーを毎年製作してチーム活動を続けてきた。

15年にPPIHCで優勝、19年にはマン島TT Zeroで3位表彰台を獲得している。 電動バイクレースという側面から見れば、マン島TTやPPIHCといった公道レースのほか、19年からは電動バイクによるチャンピオンシップ『モトE』が始まった。レースとしても、電動バイクは次第に存在感を増している。

長らく第一線で参戦する岸本さんは、電動バイクレースについてこう語る。 「コンストラクターの成長を促す科学技術の振興を含めてのレースとしても、そして競技、興業のレースとしても、まだ過渡期にあります。そして、その二つは立ち位置が違っています」

マン島TTやPPIHCは、コンストラクターがそれぞれの技術を高め合い、その技術競争に面白さを見出すことができる。つまり、テクノロジーの追求、チャレンジにおいても魅力あるレースということだ。

「我々のコンセプトは、『小さなバイクを、できるだけ小さなエネルギーで走らせる』、つまり究極的にエネルギー効率のいいバイク。それが環境負荷も少なく、電動バイクらしいとも思うからです。その背景には、プライベーターならではの限られた予算という事情もあります。

ただ電動バイクの場合は、工夫次第で、大きな会社が造った大きな車体のバイクと、僕たちのようなプライベーターが造った小さなバイクが、同じ土俵で勝負できる面白さがあるんです。内燃機関のバイクなら、125ccは1000ccにかないませんが、電動バイクの場合、いい勝負になります。それが面白いところだと思いますよ」

黎明期であり、そのレースの性質上、マン島TTレースやPPIHCではレギュレーションも柔軟だという。それはコンストラクターに開発の自由を生む。

「PPIHCでは、レギュレーションがほぼありません。バッテリーの電圧は自由で、モーターも何を使ってもいいんです。もちろん過渡期にある電動バイクのクラスということもあるでしょうけれど、海外ではそれが正しいと納得してもらえれば、交渉次第でレギュレーションが変わることもあるんですよ」

心震わす『音』はなくとも電動バイクにしかできないレースがあるはず

一方、モトEのような電動バイクレースは興業レースだと言える。21年もモトGPとの併催で、全6戦7レースが予定されている。バイクはイタリアの電動バイクメーカー、エネルジカ・モーターカンパニーが供給するエゴ・コルセのワンメイクだ。

「公道レースにはリスクがあるので、安全性の確保という意味ではサーキットでの開催は大賛成です。ただ、ワンメイクレースの場合はライダーの戦いになるので、コンストラクターとしては魅力が少ないですね。また、ライダー同士の争いをどう見せるのか、ということは電動の場合、とても難しいと思うんです」

エキゾーストノートがない電動バイクレースは、現状のレースファンを魅了するものになりえるのか、というのが岸本さんの見解だ。

「エキゾーストノートは、あくまでも副次的なものです。けれど、例えば昔の戦争では銅鑼や太鼓、鬨(とき)の声を上げて自陣を鼓舞しました。私は岸和田出身でだんじり祭が好きなんですけど、空気を震わす太鼓の音があるから迫力が増すわけです。

お客さんにとって、空気を震わすエキゾーストノートがないレースは物足りなさを感じるかもしれません。『音圧』が小さい電動バイクレースの場合、今までの興業のスタイルのままでは適切ではないのかもしれないですね」

だからといって、見る側にとってモトEのような電動バイクレースは面白くない、の一言で片付けてしまうのは早計だ。新たな楽しみの可能性は、内奥されている。

「どう工夫していけるかアイデアはあります。電動バイクならではの展開は、たくさんできると思いますよ。大都市や室内で、レースを開催することもできます。それに、レースでバッテリーの容量をぎりぎりにして、エコランの要素を取り入れても面白いかもしれません。または、速いライダーにはハンデをつけて、例えばバッテリー容量を8割にするとかね。

僕たちの『韋駄天FXS』にはターボボタンがついていて、そのボタンを押すとさらに加速ができるのですが、何かの時に押すことができるシステムを取り入れることなどもできると思います」

電動バイクならではの走らせ方、特徴とはどのようなものだろうか。

「内燃機関のバイクと最も異なるのは、一次旋回までの回生ブレーキの効き方です。そして、エンジンブレーキに特性が似た回生ブレーキの調整幅がとても大きいこと。電動バイクのモーターの特性や、速度に応じて回生ブレーキを細かくセッティングできます。

また、立ち上がりではアクセル開け始めからすごくトルクが出ます。僕は『すごくよく調教されたインジェクション』と言っているのですが、どの回転域からでもアクセルがついてくるんです。電動バイクの場合、モーターとインバーター、バッテリーによって、細かな味付けをすることができ、組み合わせがたくさんあります。

内燃機関のバイクの場合はキャラクターが決まっていますが、電動バイクでは男性にも女性にも、野獣にも紳士にもなることができるんです。ライダーのスキルや好みに合った、オリジナルの特性のバイクを作っていくことになります」

一方、バッテリーやモーター、インバーターなどの組み合わせが無限にあるからこそ、製作の際はコンセプトが重要になるという。そして、岸本さんは電動バイクカテゴリーにおいて、日本が持つ課題を語った。

「日本はものづくりの技術はすごいのですが、運用やルール作りについては、ヨーロッパや北米の原理、原則で動くことが多いです。日本の技術力を生かした、日本から発信できる枠組みを作っていかなければ、置いていかれてしまうのではないでしょうか。

今は海外のベンチャーがパイオニアになり、市場ができてから参入してビジネスとしてのものづくりになっていますが、文化として昇華させるために、日本ではどういう電動バイクを造るのか。乗り物として社会にどうやって便利さを持たせられるのか、インフラや行政なども含めたトータルバランスで求めていかなければならないと思います」

黎明期である電動バイク、そして電動バイクレースには、まだまだ課題が多い。しかし電動バイクだからこそ歩める新しい道は、これからさらに開拓されていくことだろう。