【Honda E-Clutch】発進から停止までのクラッチ操作を電子制御が完全にサポート!

発進や停止の不安を払拭して移動の疲れも低減するが、操る楽しさもキープし、しかも既存エンジンの構造を大幅に変更することなく搭載できる新機構が登場。ライディング体験の質を向上して、理想の走りを求めるライダーの想いをサポートする、「Honda E-Clutch」はスポーツライディング好きも注目しておくべき新技術だ。

PHOTO/HONDA TEXT/T.TAMIYA

取材協力/ 本田技研工業 70120-086819

https://www.honda.co.jp/motor/

走る・曲がる・止まるに集中できていつでもマニュアル操作が可能!

昨年11月にミラノで開催されたEICMA2023で世界初公開され、翌月下旬には東京でも技術説明会が実施されたホンダのEクラッチは、バイクのクラッチ制御を自動化する新技術である。

とはいえコレ、快適性向上や疲労軽減だけを狙った機構ではない。もちろんそれらの効果も期待できるが、マニュアル変速のモーターサイクルを〝操る楽しさ〞を最大化できる可能性すら秘めているのだ。

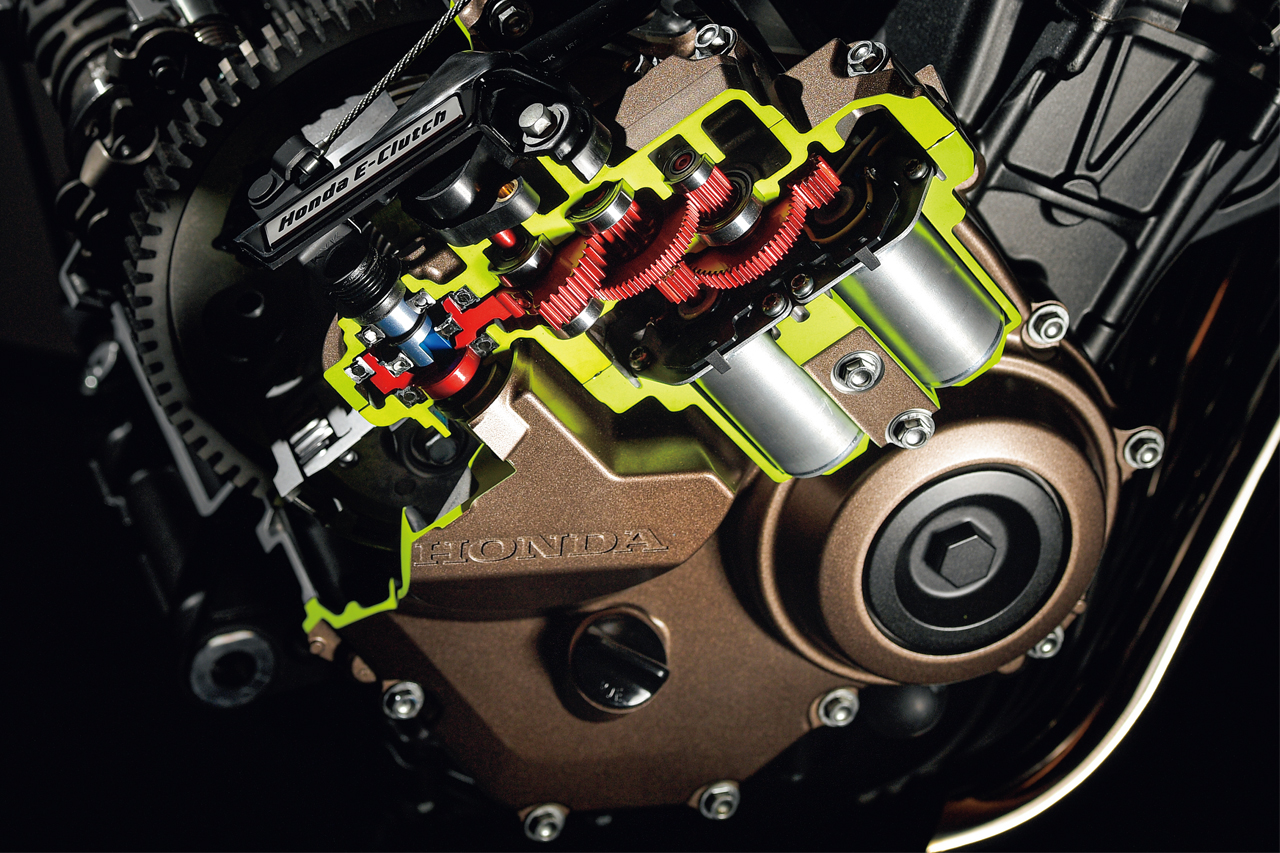

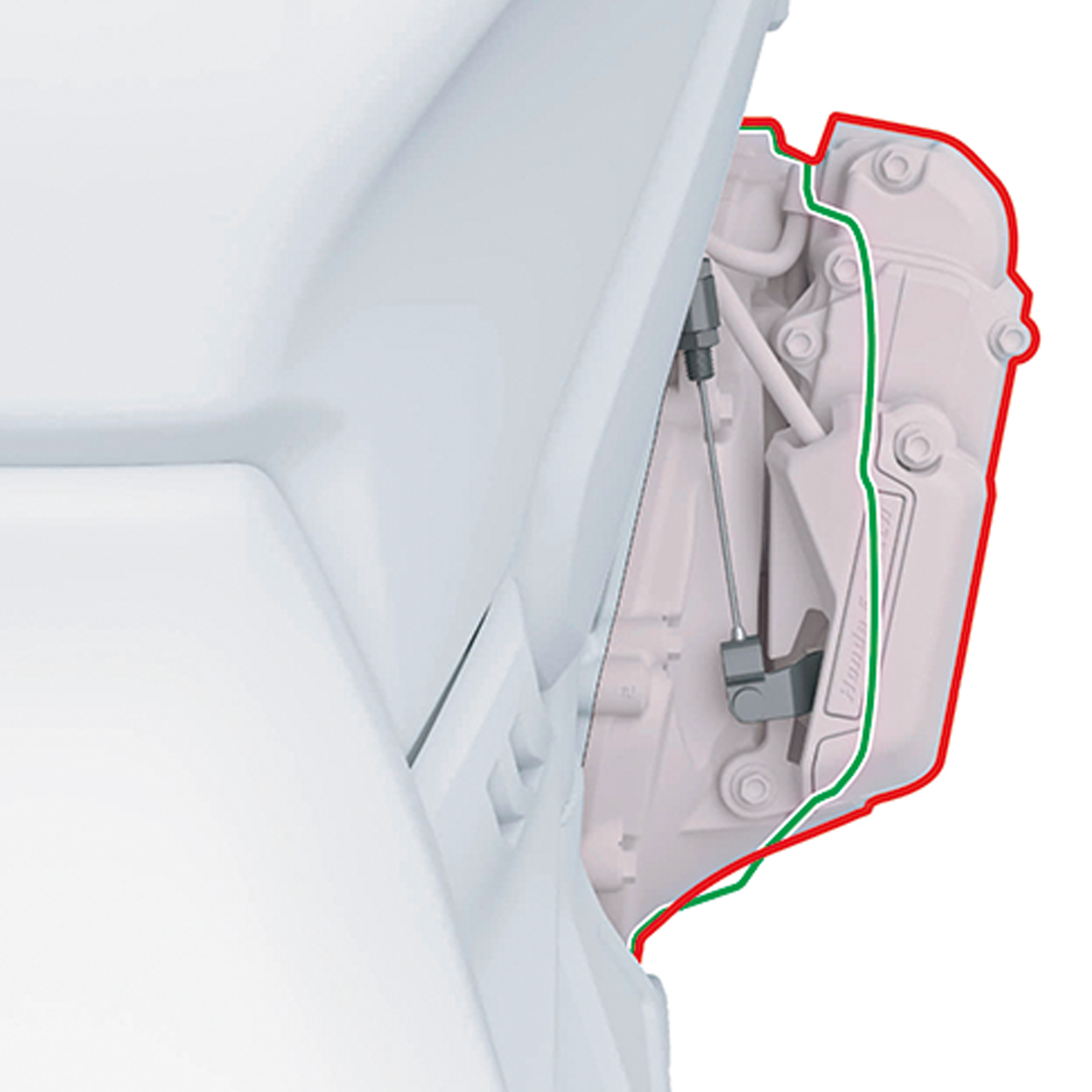

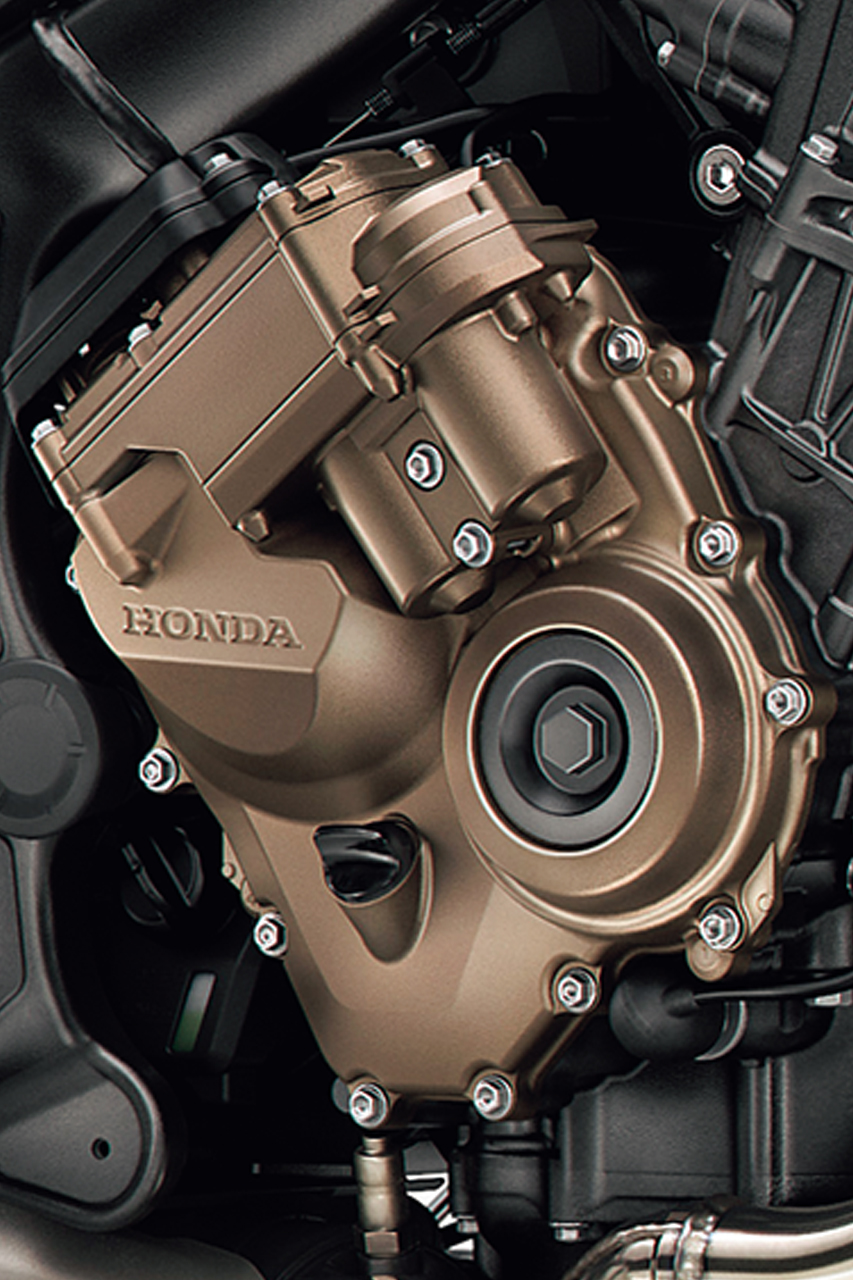

Eクラッチは、マニュアル操作の変速機とクラッチを採用する既存エンジンの構造を大幅に変更することなく、クラッチ機構のアクチュエーターやこれを電子制御するために必要なコントロールユニット、各種センサーなどを追加するだけで搭載可能。つまり、多くのエンジンで展開しやすい構造を特徴としている。

しかも小型軽量で、車重増は2㎏程度。約10㎏増となる同社のDCTと比べて大幅に軽く、運動性能に与える影響はかなり抑えられている。

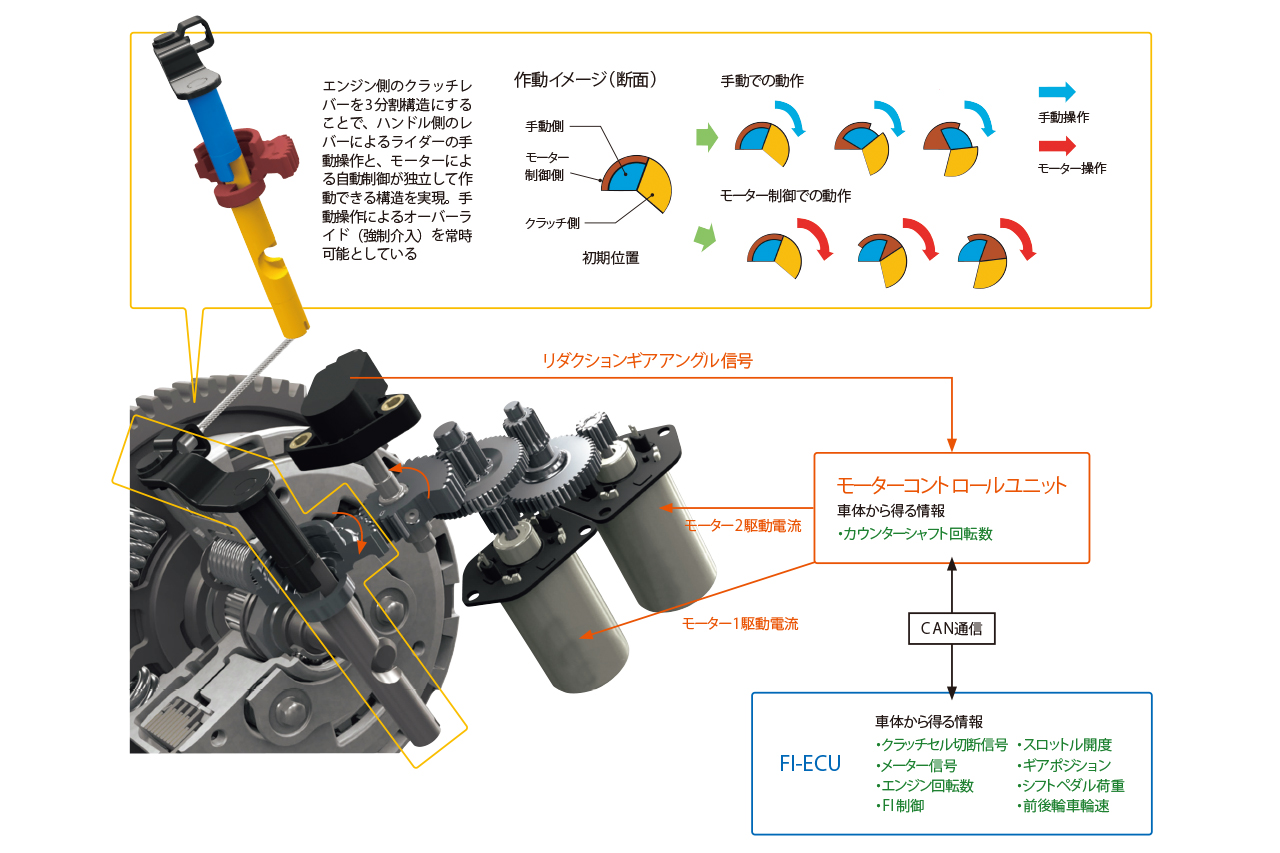

システムがオンの場合、発進と停止、変速の全シーンにおいてクラッチを自動で電子制御。ただし変速のシフトペダル操作は必要となる。この点はカブ系エンジンと同じだが、Eクラッチはクラッチレバーも装備しており、ライダーが任意のタイミングでレバーを握れば、いつでも強制介入して手動クラッチ操作が可能。レバー操作を終了すると通常は約1秒で再び自動制御に戻る。ただし、Uターンや徐行など、すぐに再度クラッチを操作するような状況も想定しており、低速走行時は最後にレバー操作を終了した約5秒後に自動モードへと復帰する。なお、ニュートラルで停車中なら、ハンドルスイッチの操作により、常時マニュアルクラッチモードも選択できる。

変速時のクラッチ操作がいらない点はクイックシフターと同じだが、Eクラッチは加速状態でのシフトダウンなど、スロットルのオンオフ状態に関係なくシフトアップ/ダウンが可能。さらにEクラッチは、電子制御スロットルを採用していない車種にも搭載でき、シフトダウン時のブリッピング機能が無くとも、きめ細かな半クラッチ制御で回転差を吸収しながらつなげることでスムーズな変速を実現している。

つまりEクラッチなら、ライドバイワイヤー非搭載車や、廉価な小中排気量車にも搭載が可能。これによりオンロードのスポーツライディングでクイックシフターと同等の機能が使えるようになり、加速と減速、旋回の操作により集中できる。さらに、本誌主催のライディングパーティなどのサーキット走行会に自走参加する場合、公道は自動クラッチ制御で快適に移動して、スポーツ走行はマニュアルモードで操縦感を満喫する……なんてことも可能。これまでの自動クラッチ機構にはなかった〝スポーツライディングとの親和性〞も、Eクラッチの魅力だ。

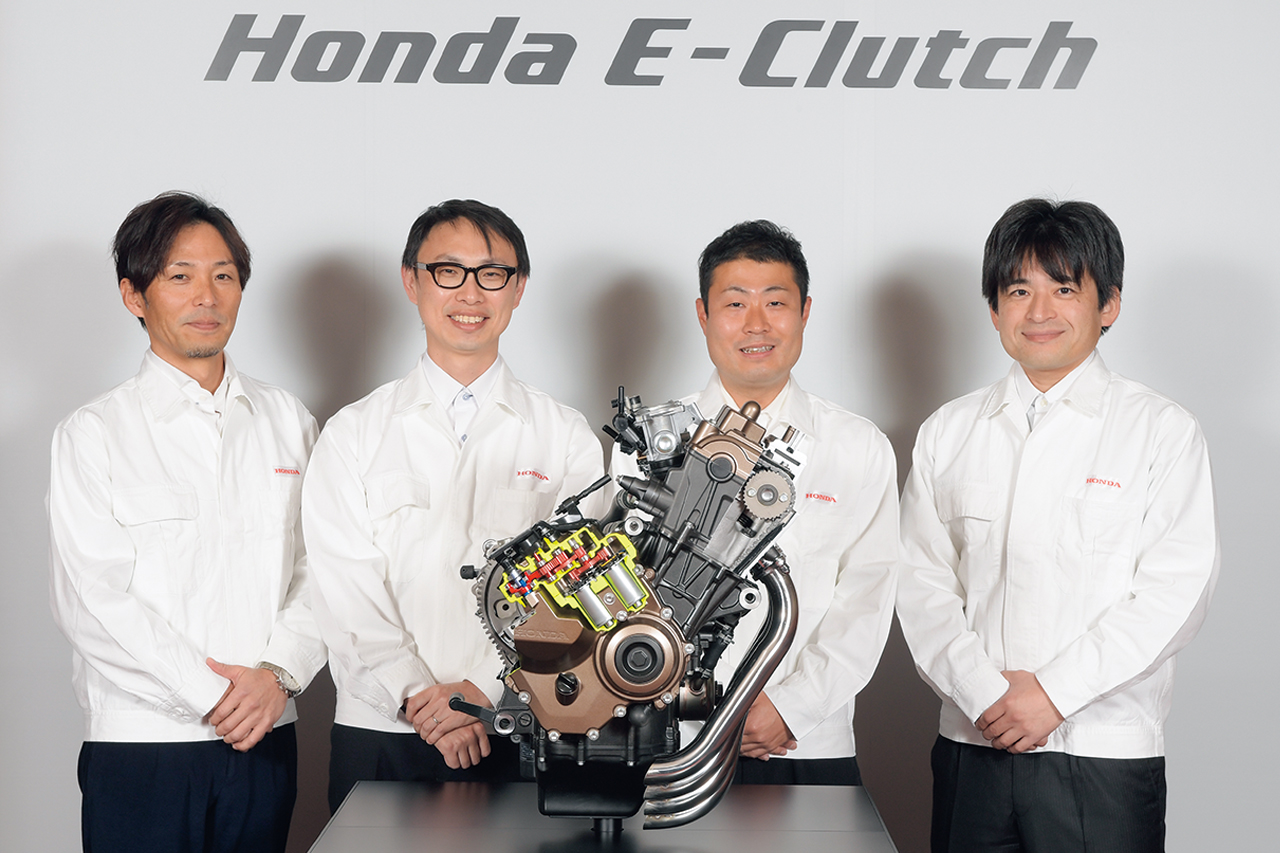

開発陣に聞いた! Eクラッチで目指す世界

スポーツライディングもより楽しくイージーに!

東京の技術説明会では、Eクラッチに関する数々の疑問や質問に、開発メンバーの回答を得られた。

まずは、「なぜEクラッチを搭載する最初の機種に、CBR650RとCB650Rが選ばれたか?」について。これには、Eクラッチの長所や今後の目標も関係している。「最初にどの車種を発売するかについては、社内でかなり議論を重ねました。1000㏄や250㏄クラスも検討したのですが、この650㏄シリーズはグローバルでは年間3万5000台超の販売台数。加えて、初心者からベテラン、リターンライダーまでユーザー層が本当に幅広いという特徴もあります。このことから、Eクラッチの技術をスピーディに市場に波及させるという目的に対して、最適であると判断しました」

ちなみにEクラッチは「原付一種などで簡素なECUを使っている場合はグレードアップの必要性もありますが、現在ラインアップしているマニュアル変速機&クラッチの車種なら、基本的にはどれにでも適用可能」とのことだ。

そして結果的に、CBR650RとCB650Rを最初の車種に選択したことは、Eクラッチが電子制御スロットルを必要としないということをアピールすることにもつながっている。「シフトアップの場合、点火時期や燃料噴射時間の制御で駆動力を抜くところまでは一般的なクイックシフターと同じですが、半クラッチ状態を瞬間的に挟むことで、よりショックが少ない変速を実現しています。シフトダウンの場合、今回の車両は電子制御スロットルがないことからエンジン回転数を合わせるオートブリッピング機能が使えないため、コンマ数秒という非常に短い時間の中でクラッチを徐々につなぐことで、回転差を吸収しています」

となると気になるのは、オートブリッパーを装備した車種にEクラッチを搭載したときのことだが……。「今回のエンジンでも、半クラッチ状態で制御する時間はかなり短く、乗っていて意識することはないと思います。しかしオートブリッピング機能とEクラッチの制御を融合すれば、さらに短い時間でよりスムーズなシフトダウンが可能なはずです」

例えば、EクラッチがCBR1000RR-Rに搭載されたら、一般ライダーでも〝膝を擦りながら1速までシフトダウン〞なんてことが、余裕でできるようになるかも?!

ちなみに、今回市販化されるEクラッチ仕様650㏄シリーズの場合、「クラッチ本体の構成部品に関しては、スプリングも含めて従来モデルと同じ」という。そのため、アシスト&スリッパー機能も採用できる。会場に飾られていたCB650Rのクラッチレバーを握ってみたが、操作荷重は軽めだった。

気になるクラッチの耐久性については「マニュアルクラッチ仕様と同等」とのこと。変速で半クラッチを多用するのでクラッチ板の消耗は激しいのではないかと想像したが、〝お手本〞のようなクラッチワークだからパーツにも優しいのか……。

ところで、プロモーション動画に自動クラッチ制御でシフトアップまたはダウンしながらサーキットを攻めるシーンが含まれていることから、Eクラッチがサーキット走行も視野に入れて開発されていることは明らかだが、「Eクラッチはクイックシフターと比べて重いので、ラップタイムを縮めるアイテムとして活用するにはさらなる技術発展が必須」とのこと。逆に捉えれば、今後の研究開発でEクラッチがレース技術に転用される可能性も否定できない。

そして開発メンバーは、Eクラッチ搭載車でのサーキットライディングをこのように推す。「クイックシフターと同じように変速時のクラッチ操作が不要でスロットルやブレーキの操作に集中しやすく、しかも変速時に車体姿勢が乱れづらいという長所は、サーキットのファンライドで思いどおりの走りを実現することに貢献できると考えています。基本的には、マニュアルクラッチ仕様と比べたらタイムアップにもつながるはず。Eクラッチは、バイクを操る楽しさをよりイージーに体験できるようになるアイテムでもあるのです」

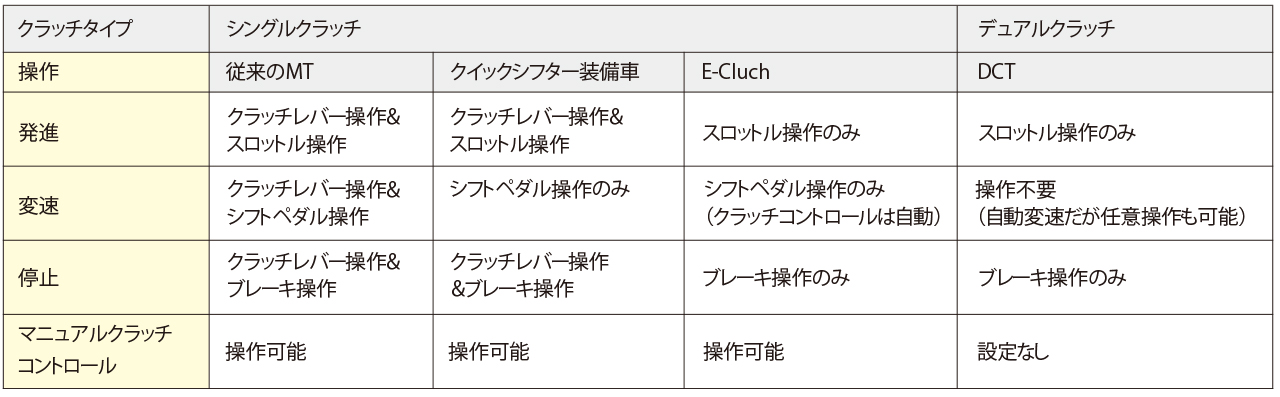

クラッチタイプ別の操作一覧

E-Clutchの登場により気になるのは、すでに多くの車種に使われるDCTとの棲み分け。ホンダとしては、「E-Clutchはマニュアルトランスミッションの進化版、DCTはギア選択まで機械任せのオートマチックとして共存できる関係性」と考えている。E-Clutchと電子制御スロットルの融合による進化にも期待

ホンダが挑んできたクラッチ操作不要の系譜

ホンダは創業期からクラッチレス車の開発に積極的。これまでも多くのシステムを市販車に導入してきた。利便性向上だけでなく操る楽しさにも目を向けた、ホンダ二輪ATの歴史をざっと振り返ってみたい。

1950年代

自動遠心クラッチ

1958 スーパーカブC100

発進時にエンジン回転数が上がるとウエイトの遠心力でつながり、変速時(3段)のペダル操作と連動して切断・接続される、自動遠心クラッチを搭載。基本設計は現代まで継承

1960年代

油圧機械式無段階変速バダリーニ式

1962 ジュノオM85

バダリーニ社が基本パテントを有していた無段変速機を搭載。動力伝達を油圧トルクと機械トルクに分割し、油圧部の分担を減らして伝達効率を高めている

1970年代

トルクコンバーター式Hondaマチック

1977 EARA

自動車ですでに普及していたトルクコンバーターを、二輪車向けに小型軽量化して、前進2速(スターレンジとLレンジ)を設定。翌年のホークCB400Tにも同機構が使われた

有段式自動変速機(1速タイプを除く)

1978 ロードパルS(2速)

遊星ギアを用いた、新開発の自動変速装置を搭載。力強い1速と快適で燃費性に優れる2速が設定されていた。自動遠心クラッチを採用しており、発進時もクラッチ操作は不要

ベルト式無段階変速

1979 カレン(Vマチック)

スロットル操作や負荷条件に応じて変速比が自動調整される、Vベルトとプーリーと遠心クラッチを核とする無段変速機を搭載。この機構は現在も多くのスクーターに使われる

2000年代

ベルト式無段階変速

2004 フォルツァZ(Sマチック)

Vマチックの長所を活かしながら、プーリー位置をモーター駆動で変化させるのが電子制御のSマチック。無段階変速モードに加え、疑似的に設定された6速モードもある

油圧機械式無段階変速HFT

2007 DN-01

バダリーニ式無段変速機の原理を応用しながら、より小型軽量で、高速巡航時の伝達効率ロスを最小限化するロックアップ機構付きの油圧機械式無段変速機(HFT)を開発

ベルト式無段階変速

2010 ウェーブ110i AT(CVマチック)

カブタイプのエンジンと組み合わせ可能な小型のフルオートマチック変速機構として開発されたCVマチック。独自の冷却機構により、ドライブベルトから発生する熱負荷の問題を解消し、コンパクトな構造を実現した

有段式自動変速機(1速タイプを除く)

2010 VFR1200F(DCT)

1-3-5速&発進用と、2-4-6速用のクラッチを備えた機構は二輪車では世界初。現在では幅広い車種に搭載され、クラッチ操作なしで発進停止、自動または手動の有段変速ができる

2020年代

Honda E-Cluch

2024 CBR650R/CB650R

マニュアル変速機を搭載する既存エンジンの構造を大幅に変更することなく、車重増を抑制しながら搭載できるのが、今年から市販車に導入されるE-Cluchの大きな魅力。任意のタイミングでいつでもマニュアルクラッチ操作ができるのも、これまでにない特徴だ