【自動クラッチ操作がもたらす未来】クラッチ操作の自動化に挑戦してきたバイク

「クルマじゃないんだから、バイクにオートマなんて不要だ」なんて言うなかれ。なぜなら昔から、メーカーは二輪車のクラッチや変速の自動化に力を注いできたのだから。

現在のオートマブームは歴史の中に成り立つ!?

二輪車には、パーソナルコミューターとしての役割と、趣味の乗り物としての立ち位置がある。

このうち前者は、スクーターやビジネスバイクに代表され、利便性も重視されるカテゴリー。つまり、クラッチ操作、あるいはそれに加えて変速が不要で簡単に操縦できるパワーユニットとの親和性に優れる。だからこそ昔から、国内外のメーカーがこの分野に数々の“オートマ”を導入してきたし、否定的な意見を持つユーザーもほとんどいないだろう。

一方で趣味性となると、“オートマ”は賛否が分かれる。気軽さは増え、旅するツールとしては疲労軽減などのメリットもあるが、“マニュアル”と比べたら操る楽しさはスポイルされがちだからだ。

それでもメーカーは、これまでさまざまなオートマチック機構を、コミューター系だけでなく趣味のモーターサイクルにも導入しながら模索してきた。中でもイージーオペレーション&ライドにこだわり続けてきたのがホンダ。そしてようやく近年、モーターサイクル分野でDCTが世間に認められ、これが各社の新技術開発競争に弾みをつけたに違いない。

ここでは、DCTよりも以前からあった、クラッチや変速を自動化する代表的な技術について紹介していく。

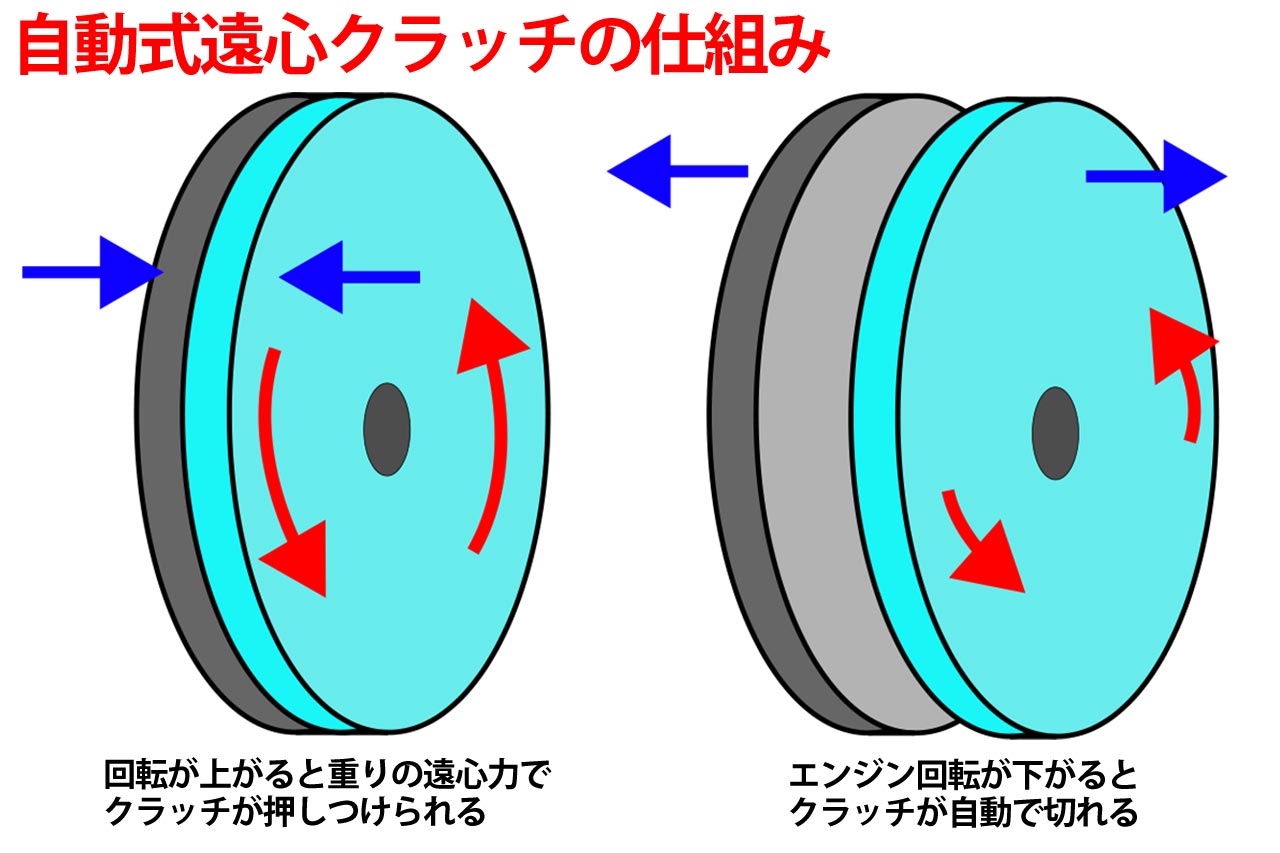

遠心クラッチ

原理は古く、1898年には米国で自動車用遠心クラッチの特許が取得された記録もある。

日本では、ホンダが1958年発売のスーパーカブC100に、新開発した自動遠心クラッチを、3段変速の49cc空冷4ストロークOHV単気筒エンジンと組み合わせて採用したことでも知られる。

その構造は、クラッチ内部に装着されたウエイトボールが、エンジンの回転による遠心力で移動することで湿式多板クラッチの接続と切断を行い、シフトペダルを操作するとクラッチを切るというもの。この基本構成は、現在までほぼ変わらない。

また、現行MVアグスタが採用するSCSも遠心クラッチの一種。

内部に重りが仕込まれたエキスパンションディスクが、クラッチシステムに挿入されている。

油圧機械式無段階変速

ホンダは1962年発売のジュノオM85で、油圧と機械の駆動伝達力を高効率に併用するバダリーニ式無段変速機を採用。この原理を応用しながら、小型軽量で耐久性と効率に優れるオートマチック機構の研究開発を進め、1990年にはモトクロッサーに電子制御の油圧機械式無段変速機を採用。

翌年には、ワークスマシンのRC250MAが全日本選手権の年間王者に輝いた。これを受けて量産化研究を開始すると、2000年には北米向けATVに電子制御の油圧機械式無段変速機を搭載。

これらの技術を結集し、2007年には二輪車用のHFT(ヒューマン・フレンドリー・トランスミッション)を発表し、DN-01に採用して市販した。しかし生産性は悪く、1車種限りで廃止された。

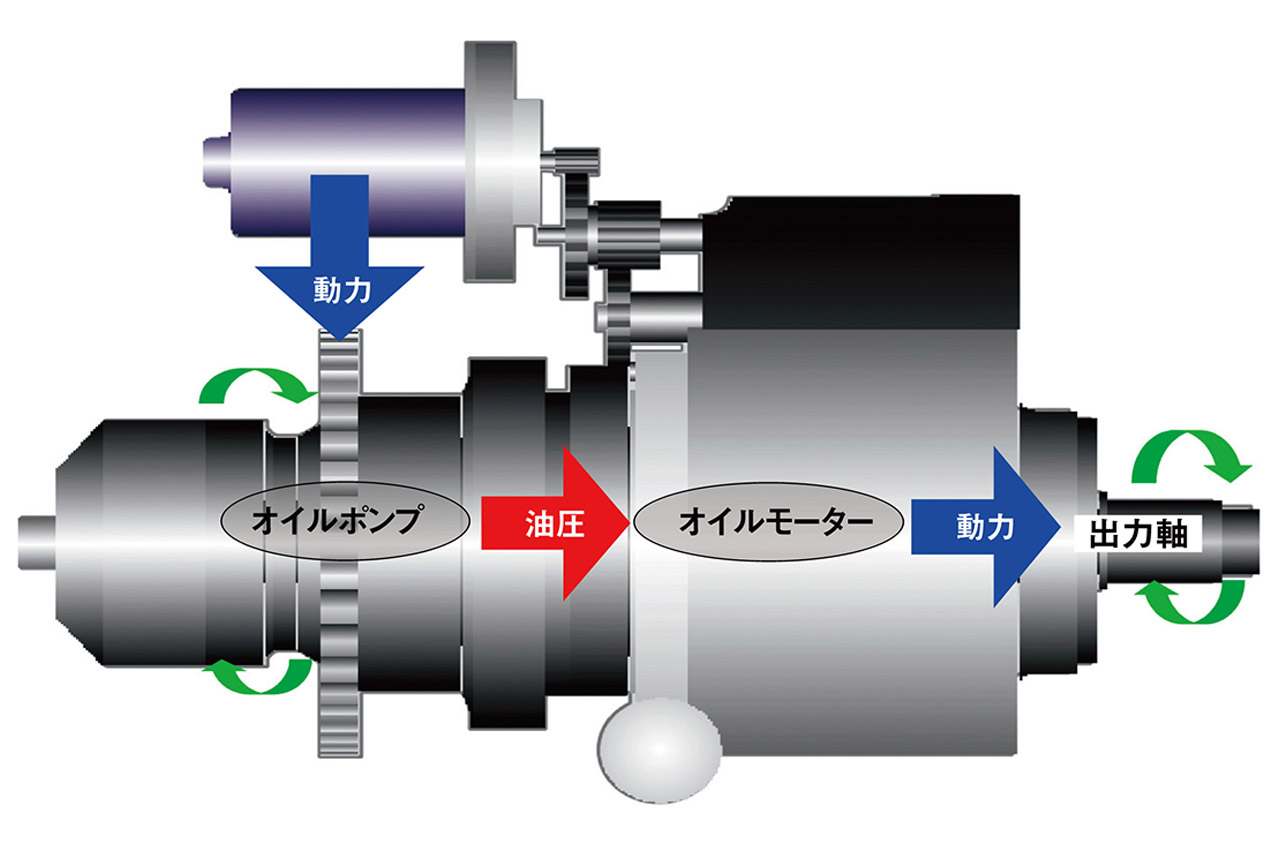

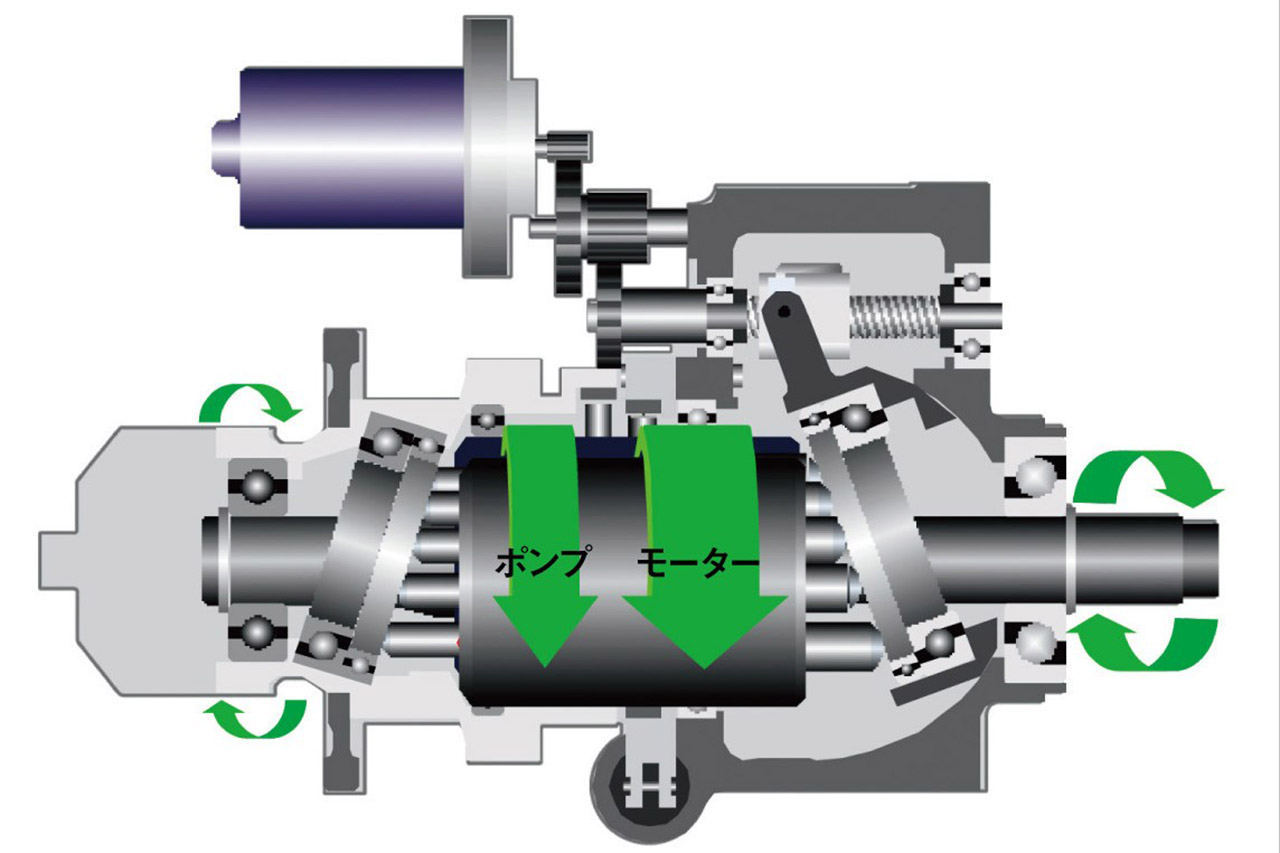

油圧機械式無段階変速(HFT)の仕組み

HFTの動力の流れ

エンジン動力を出力軸に伝えながら油圧に変換するオイルポンプと、油圧を再び回転力に変換して出力するオイルモーターが基本構成。

それぞれに斜板とピストンを持つが、モーター側の斜板のみ傾きを変えられる。

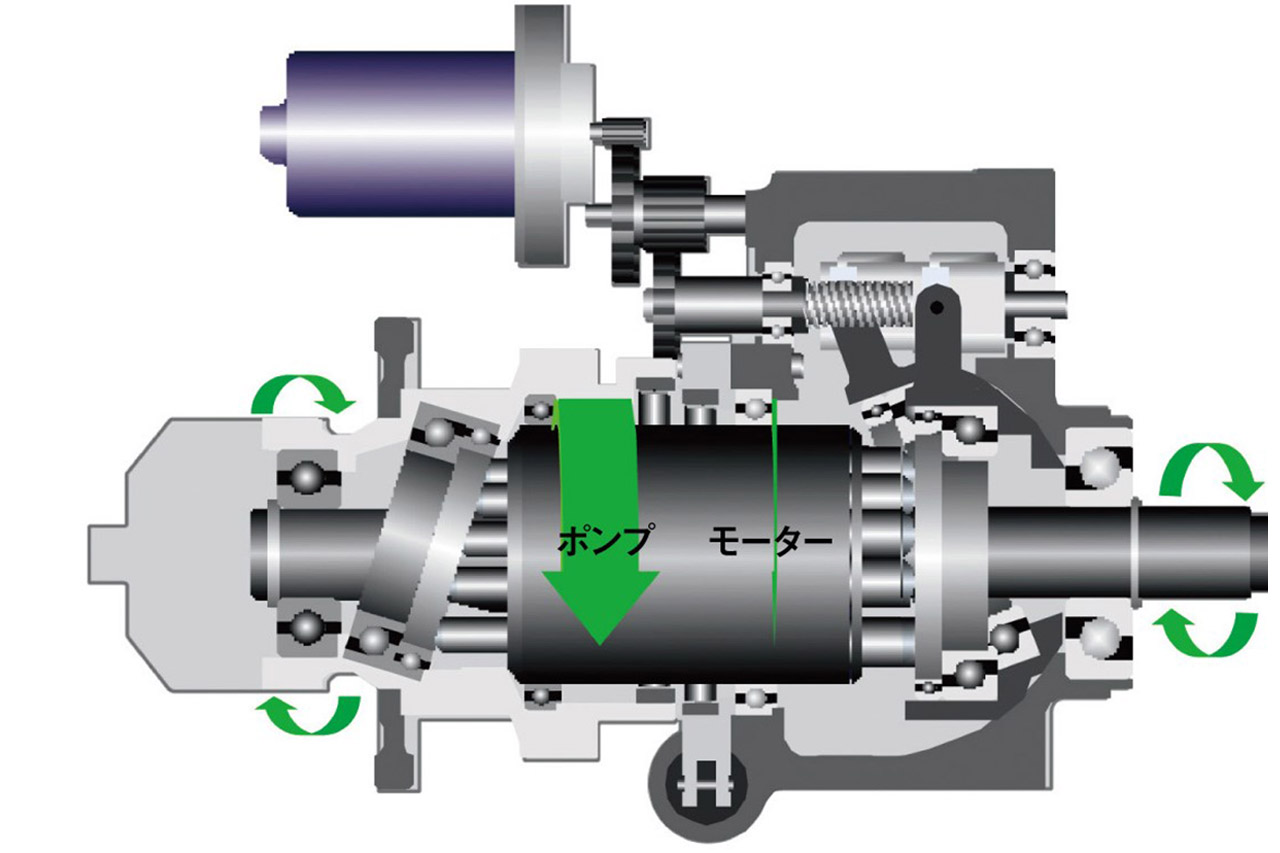

HFTの動力伝達方法

オイルポンプ側のピストンが作動油を圧縮して高圧室に送ると、ポンプとモーターのピストンを押す力が発生し、一体化されている出力軸を回転させるトルクとなる。

トルクの大きさは斜板の角度で変わり、モーター側の斜板の傾きが最大のとき、出力トルクも最大となる。

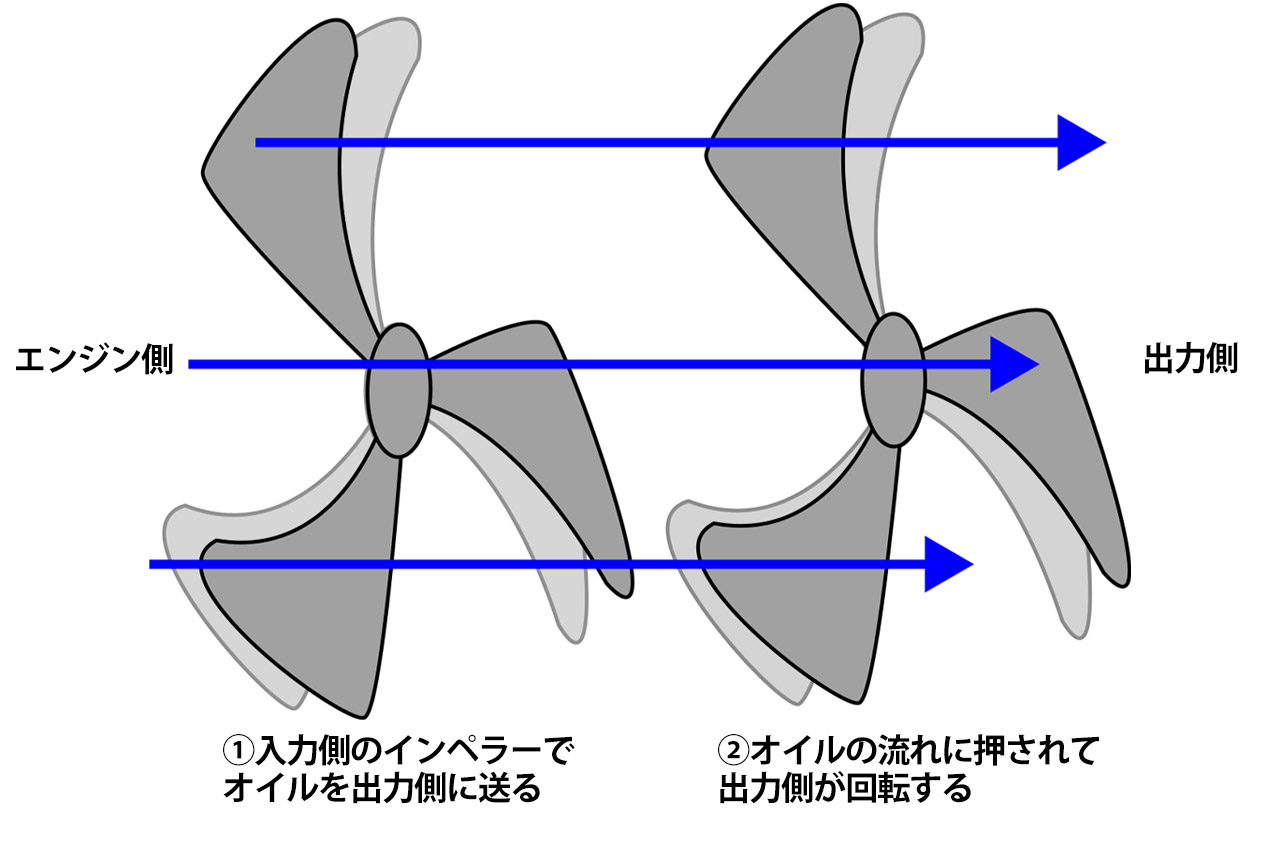

トルクコンバーター

エンジンの動力を、流体を介してトルクを増幅させながらトランスミッションに伝達する、通常のクラッチに代わる部品がトルコンである。

基本的な構造としては、エンジンに直結したポンプインペラー、トランスミッション側のタービンランナー、整流効果を生むステーター、粘度が低いオイルなどがケース内に収められ、ポンプがオイルをかき混ぜることで、回転したオイルがタービンを回す。

クルマでは古くから普及している部品だが、これを小型化してモーターサイクルに採用した例もあり、モト・グッツィのV1000コンバートはザックス製トルコンで2速、ホンダのエアラは736cc空冷4気筒エンジンで3速だった。ホンダは1978年型ホークCB400Tにもトルコンを採用した。

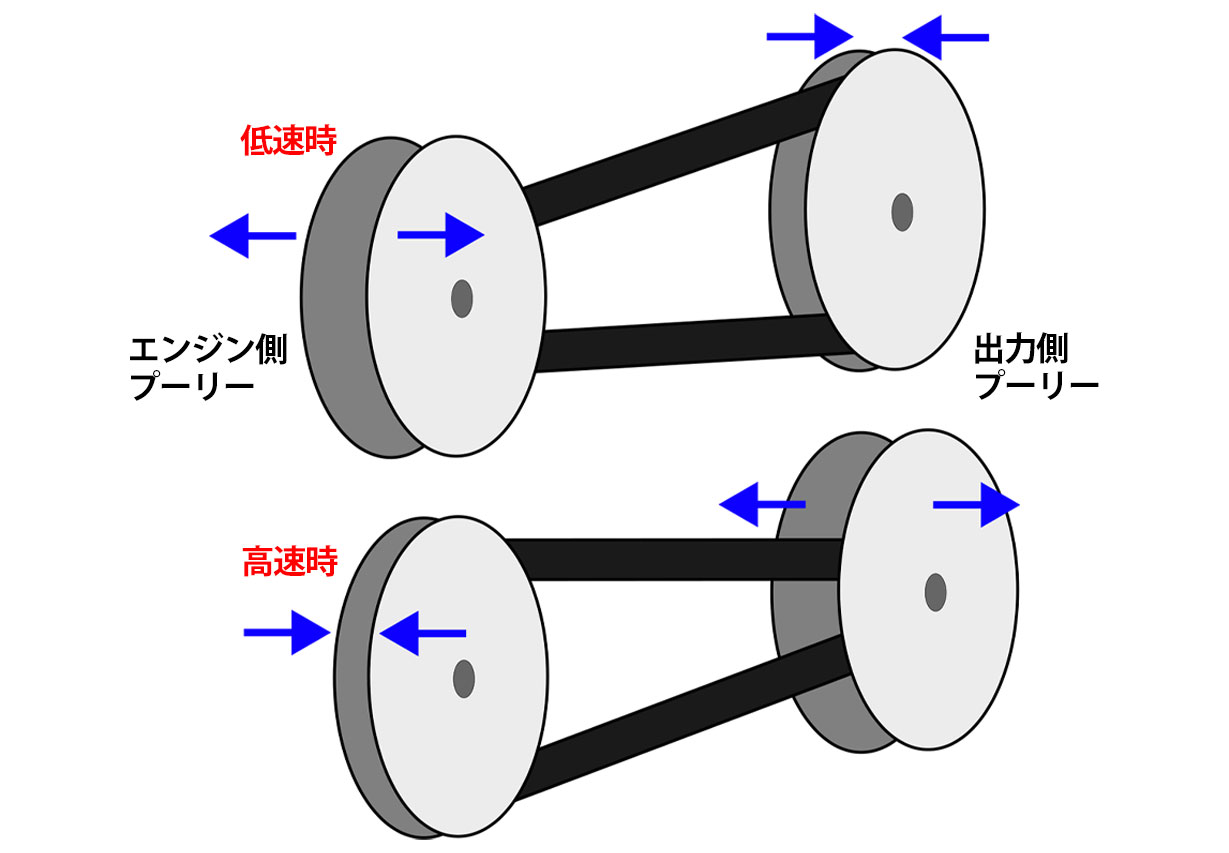

ベルト式無段階変速

スクーターでは現在に至るまでこの方式が主流で、一般的には後輪側に搭載されるドラム式ブレーキに似た遠心クラッチと組み合わせて使われる。

基本構造は、1対のプーリーと輪になったゴムベルトから成り、エンジン側プーリーが回転するとウエイトローラーの遠心力でベルトを支持する部分の径が拡大し、ベルトの周長は一定のため出力側の径は小さくなる。

ホンダは1979年のカレン(原付一種)にこの機構を初採用し、「Vマチック」と呼称。2004年のフォルツァZでは、変速タイミングを電子制御化した「Sマチック」も導入している。

また、アプリリアは2008年発売のマーナ850で、電子制御ベルト式無段変速機により後輪チェーン駆動という方式にトライしている。

ベルト式無段階変速の仕組み

回転による遠心力の効果でプーリーが開閉して入出力の軸径が変化する。

電子制御式クラッチ

2001年デビューのFJR1300が2006年型で初の刷新を受けた際に追加されたAS仕様に、市販車として初採用されたのがYCC-S(ヤマハ・チップ・コントロールド・シフト)である。発進停止時や変速時にクラッチを電子制御する機構だ。

多くの車両情報を常時演算処理し、クラッチアクチュエータがプッシュレバーを動かして最適なクラッチストロークを作り、シフトアクチュエータがシフターを作動させて変速する。シフトアップ時には、点火時期を最適化する機能も導入された。

「操縦を楽しめるよう、自動変速機能は織り込まなかった」とされているが、2013年型では停止時に自動で1速となる機能を追加。2022年型で生産終了となったが、YCC-Sの技術はY-AMTに引き継がれた。