モノを造るヒトの想い|富永保光さん【WheeLie】

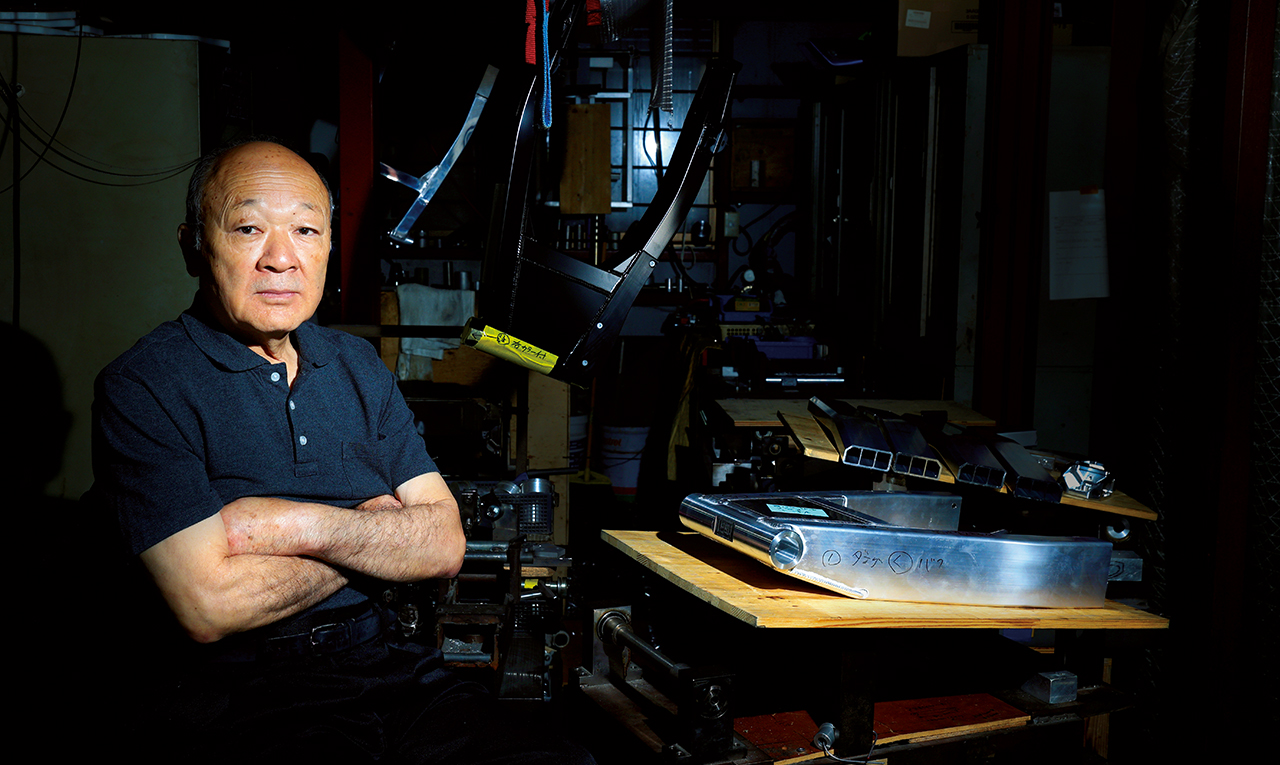

「スイングアームといえばウイリー」その評価は、もはや不動のもの。日本のカスタムシーンにおけるトップブランドとして、羨望の目を向けられ続けてきた。そのウイリー製スイングアームは、一人の職人の手により生み出されている。その職人こそ、ウイリー代表を務める富永保光さんだ。

PHOTO & TEXT/K.ASAKURA 取材協力/ウイリー TEL0985-27-7785 https://wheelie.jp/

1本1本、ハンドメイドで造り出されるカスタムフリーク垂涎のスイングアーム

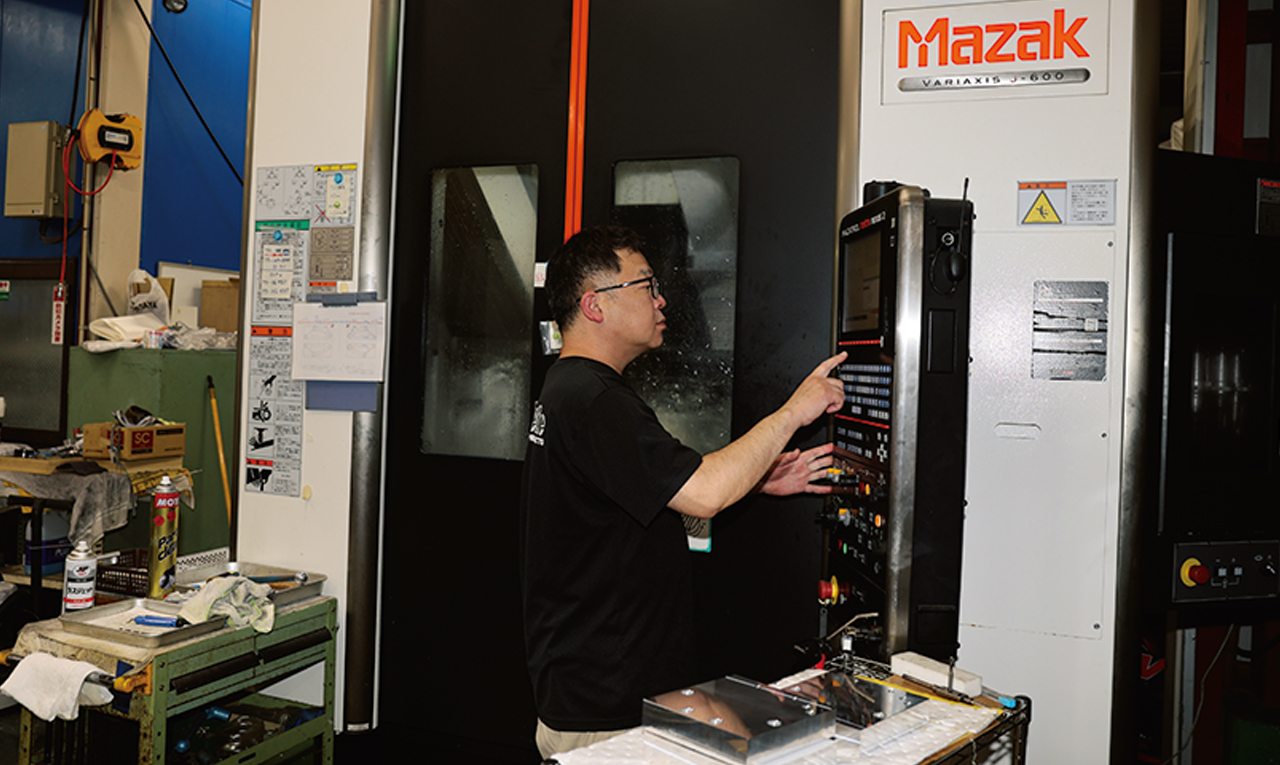

日本にバイクパーツのメーカーは数あれど、ウイリーの存在は特異だ。バイクパーツは工業製品なのだから”工場”で生産されていることが普通。だが、ウイリーは代表の富永保光さんと、息子さんの二人で営まれている。その様は工場というよりは”工房”と呼びたい。

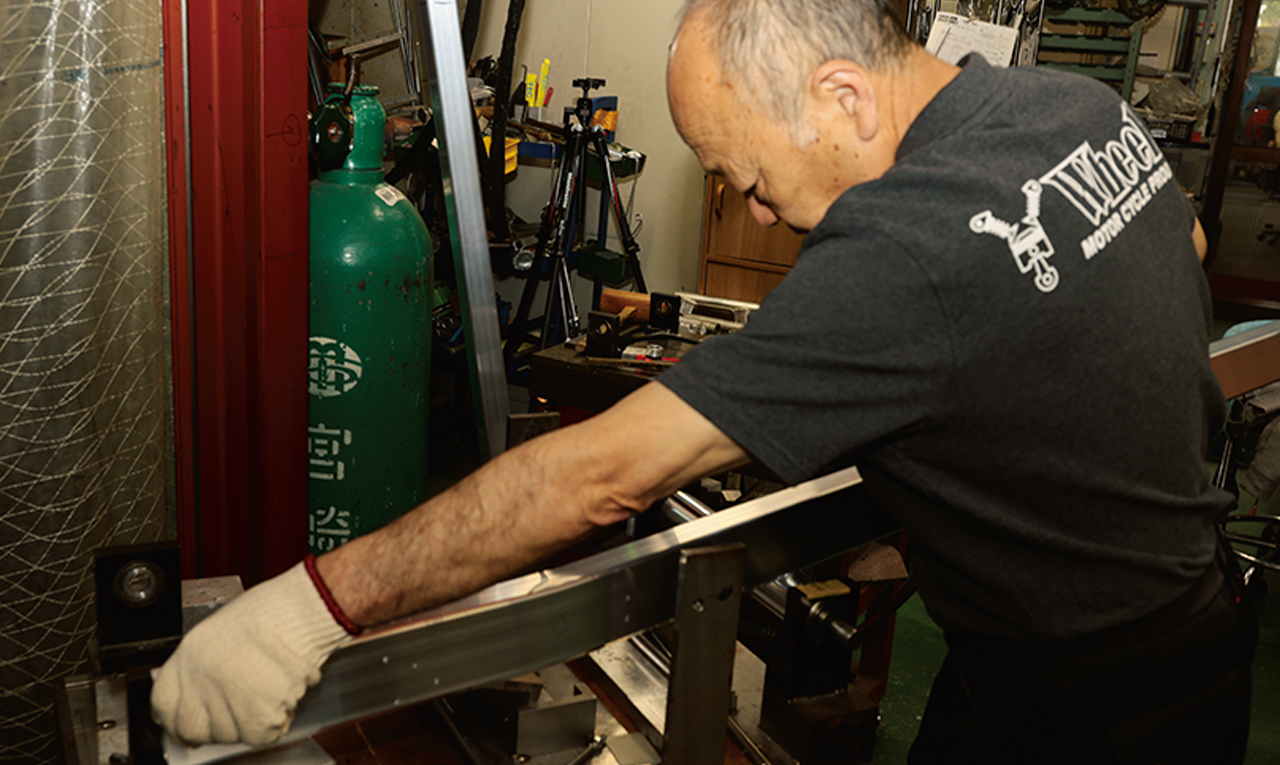

ウイリーの代名詞は、高品質なスイングアーム。走りの良さはもちろん、寸分違わぬ精度でも高い評価を受けているが、驚くべきことにすべてのスイングアームは富永さんのハンドメイド。主要部品のアルミ製パイプの加工は手曲げ。精度管理は治具を使った目視のみで、溶接も手作業。職人技という他ない。年間の生産量は100〜120本程度。受注を絞っているが、それでも各地から注文が殺到。極めて入手が難しいプレミアパーツとなっている。

熟練の職人の手により生み出される珠玉のパーツ。まるで工芸品のようではないか。人里離れた山奥にアトリエを構える陶芸家や炭焼きといった職人達と、その存在が被る。やはりウイリーのファクトリーは、工場ではなく工房なのだろう。

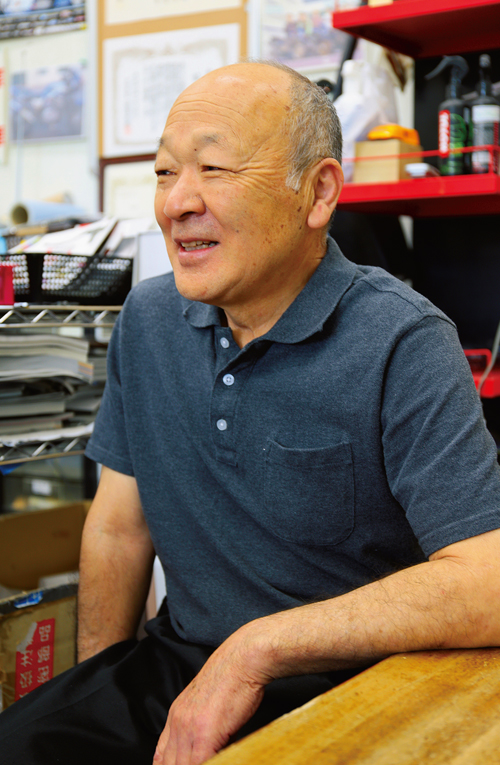

そんなウイリーが、どういった道筋を辿り現在に至るのかを知りたくて宮崎を訪ねた。

「小さい頃からモノを造るのは好きでしたね。遊び道具は、ほぼ手造り。田舎ですし、とにかく何もないので、自分で造るしかなかったんです」

当時、富永少年にとっての必須アイテムはナイフだった。

「私だけじゃありません。当時の子供は、誰でも持っていましたよ」

もちろん、武器として持ち歩いていたわけではない。

「木を切ったり削ったりするのに使うんです。自然だけは豊かだったので、一番手に入りやすいのが木でした。ナイフを他人に向けるようなことはしませんよ。刃物を使えば、自分を傷つけることもある。その痛みをよく知っていましたからね」

野山を駆け回り、木を削り、遊び道具を造る。パチンコを自作して、鳥を狙ったりしていたという。高性能化を図り試行錯誤を繰り返すうちに、最終的にはボウガンが出来上がったというから驚かされる。探究心が旺盛な子供だったのだ。

「でも、勉強が嫌いでね。遊んでばかりいたら、小学6年生の時に親に家庭教師をつけられてしまった。その人は宮崎大学工学部の学生さんで、勉強以外にもたくさんのことを教えてもらいました」

その人物との出会いは、後の富永さんに大きな影響を与える。

「モーターの極性を変えると、回転方向が逆になる。その理屈をつかったモーターの逆転スイッチの造り方を教わり、夏休みの課題で電動のクレーン車を造りました。宮崎県のコンテストで大賞を取りましたね。リモコンのモーターボートを自作したこともあります。有線なので長い電線を引きずっていたなあ……」

勉強を押し付けず、子供の好奇心の赴くまま知識と学習効果を得る。教育とはかくあるべきだ。富永さんの機械好き、研究好きの礎は、この頃に培われたものだろう。バイクとの出会いも、小学生時代のことだ。

「父親がラビット(スバルが生産していた、国産スクーターの草分け)を持っていたので、それが初めて運転したバイクでした。小学3〜4年生の頃ですかね。まだ身体が小さいから、ステップボードに立ち乗りして、庭を走り回っていました。そりゃあ楽しかったですよ」

高校生になると二輪免許を取得。初の愛車はホンダのドリーム250。運動神経が良い富永さんは野球部でも活躍していたが、すっかりバイクの楽しさに魅せられ、将来はメカニックの道に進むと決めていた。二級整備士の資格取得を目指し、工業系の短大への進学を控えていた春のこと、思いがけない出来事があった。

「近所の河原でモトクロスチームが練習していると聞き、見に行ったんです。そこで、友達のヤマハDT-1を借りて混ぜてもらったら、自分が一番速く走ってしまった」

チームの人に勧められ、福岡で開催されたレースに借りたバイクでエントリー。初レースでいきなり2クラス優勝というから恐れ入る。

「進学が決まっていたし、レースは一度走って止めました。でも、学校も面白くないし、モトクロスがしたい気持ちが抑えられなかった」

短大は数カ月で自主退学しホンダの中途採用に応募。各地に存在したサービス拠点「ホンダSF」に勤めつつ、モトクロス参戦を開始した。「当時はヤマハが圧倒的に速く、自分もDT-1で走っていました。そうしたら、ヤマハがサポートについてくれたんです」

ホンダの社員でありながら、ヤマハのサポート受けレースを走る。現在では考えられない話だ。「ホンダからエルシノア(ホンダ初の2ストロークエンジン搭載のモトクロッサー)が出て、そちらに乗り換えました。レースで鈴鹿に行くと、RSC(HRCの前身、ホンダのレース部門)のファクトリーでワークスマシンのフレームやスイングアームを造っていた。すごく興味を惹かれましたね」

そうしたある日、会社からRSCへの転属を打診された。プロライダーへの道が開かれたのだ。だが、富永さんは、その話を断ってしまう。「鈴鹿に転勤しなければならなかったんです。家庭もありましたし、宮崎を離れるわけにはいきませんでした。そもそも、プロライダーを目指してもいませんでしたし」

それを機にレース活動は終了。そして1980年にウイリーを創業。

「最初は普通のバイクショップでした。他と違うのは、モトクロスライダーの育成のために、自前のコースを運営していたことですね」

ライダーの育成で使用していたモトクロッサーは、スイングアームがアルミ製だったのだが、アクスル部分にクラックが入りやすかった。最初は外注で修理していたが、あまりに頻度が高いので、自分で溶接するための機材を揃え技術を身につけた。「その時の苦労が、スイングアーム造りに役立っていますね」

当時は、こんな経験もした。「ホンダの販売店の集まりで鈴鹿に行った時、森脇護(モリワキエンジニアリング代表)さんを紹介してもらったんです。その時、森脇さんが見せてくれたのがモリワキ・ゼロ(CBX750Fのエンジンを使用した、オリジナルフレームのTT-F1レーシングマシン)の制作現場でした。衝撃でしたね、元々ビモータのバイクが好きでしたから。

昔の日本製バイクは、エンジンは良くてもフレームが遅れていました。ビモータは日本製エンジンを使い、次元の違う『走る、曲がる、止まる』を実現した車体を作っていた。森脇さんの仕事を見て、自分もオリジナルの車体のバイクを造りたいと、強く考えるようになりました」

そうした想いから生まれたのが、ウイリーを象徴するパーツであるスイングアームだ。

「アルミは熱を加えると強度が落ちる。スイングアーム製作は曲げ加工や溶接で熱が入るので、熱に耐えるアルミが必要なんです。最初は手に入りやすい7003という素材の角パイプで作ってみたんですが、どうにも強度が足りない。調べてみると7N01素材が良いとわかった。7N01は加熱しても、時間が経つとほぼ元の強度に戻るんです。航空機や軍需産業で使われる素材ですから、三菱の九州支店にかけあいました」

相手はBtoBが基本の大企業。通常は、ウイリーが必要とする規模のビジネスは行わない。しかも富永さんが求めていたのは、規格品に存在しない構造とサイズを持つアルミパイプだった。

「剛性や強度を考えると、断面が”日の字”や”目の字”である必要があった。そんなパイプはどこにもありませんでしたが、生産した分は全部買い取ることにして、なんとか特注のパイプを造ってもらえた。7N01材の中でも、高価ですが高性能な素材を使用しています」

ウイリーのスイングアームに使用されるような、特殊な断面を持つパイプは”押し出し”加工で生産されるが、加工時に専用の”型”が必要で非常に高価。ただでさえ高価な素材を、高コストな製造方法を用いて造る。しかも、造ったパイプは全て買い取る契約だ。どれほどの投資が必要だったのか……。それでも、富永さんには譲れない理想のスイングアームがあったということだ。

最初に製品化したCB1100R用のスイングアームは、その性能の高さが評判となり売れに売れた。その後は要望に合わせてラインナップを拡大。現在のウイリー製スイングアームの人気と評価は先に記した通りだ。また一方で、オリジナルの車体造りも進めていた。最初に造ったのはエンデューロレーサーのアルミフレームだ。

「ちょうどいいサイズのアルミパイプが見つからず、スイングアーム用のパイプを割り、再溶接してパイプを造るところから始めました。このバイクはよく走って、デビューレースで勝ちましたね」

その後、公道走行可能なマシンの開発に着手。実際にナンバーを取得した車両も存在する。日本の法律では、オリジナルフレームのバイクで公道を走るのは極めて難しい。富永さんは陸運局と協議を重ね、完全に合法での登録を実現している。

オリジナルフレームのバイク「WR」シリーズのマシンは、現在も進化を続けサーキットを走り続けている。このところ公道用のWRマシンが造られていないのは、法規制の変更で登録が難しくなったからだ。

「法の網をくぐる方法はあります。ですが自分は、そういうやり方は好きではありません。サーキットも楽しいですが、やっぱり自分で考えて自分で造ったフレームのバイクで、公道を自由に走りたいんですよ。スリックタイヤのグリップにも負けないような、自分好みのカッチリしたフレームを造りたいですね」

富永さんは諦めているわけではない。会話の最中にも”こんなバイクを造りたい”というアイデアが次々に飛び出してくる。そんな姿を見ていると、自分も富永さんが造るオリジナルマシンWRを走らせてみたいという気持ちが溢れてくる。ウイリーの”この先”が見たくて堪らない。