『メーカーの垣根を越えた次世代のバイクデザイナーを育成』第11回 二輪デザイン公開講座

昨年8月24日、25日の2日間、自動車技術会が主催するバイクデザイン公開講座が開催された。この催しは美術系大学の学生を対象にして、次世代のバイクデザイナーを発掘しようというのが趣旨。なぜ、このような活動が必要なのか? そこには、楽観できないバイク業界の抱える問題があった。

PHOTO&TEXT/K.ASAKURA

取材協力/ 公益社団法人 自動車技術会 デザイン部門委員会

二輪デザイン公開講座という活動

今、バイクメーカーでは人材不足が問題となっているという。その傾向が顕著に表れているのが、デザイン部門と聞き違和感を感じた。プロダクトデザインの世界で、モビリティデザインは花形の職種ではなかったのか?たしかに過去にはそういう時代があったのだそうだ。しかし、現在の若者の目には、バイクをデザインするという仕事は魅力的には映らないらしい。

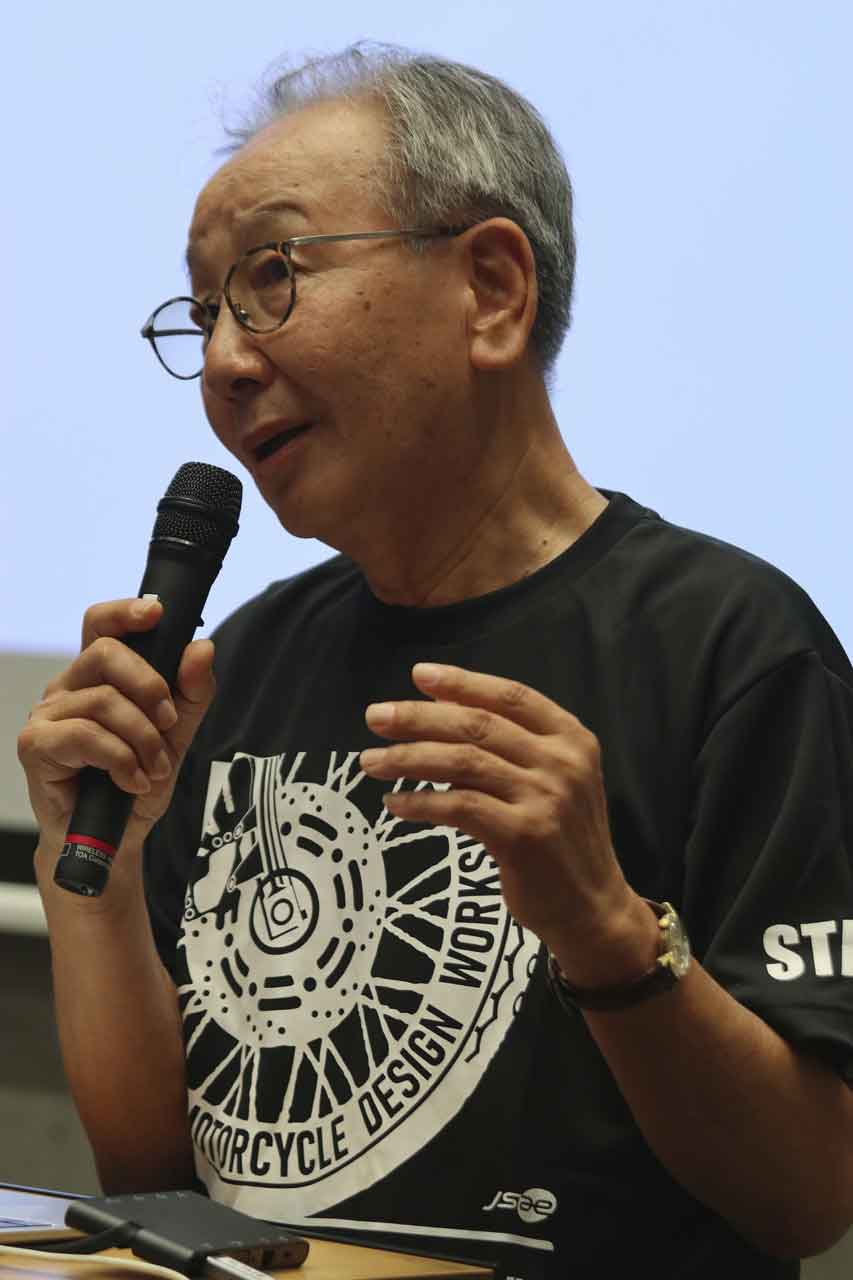

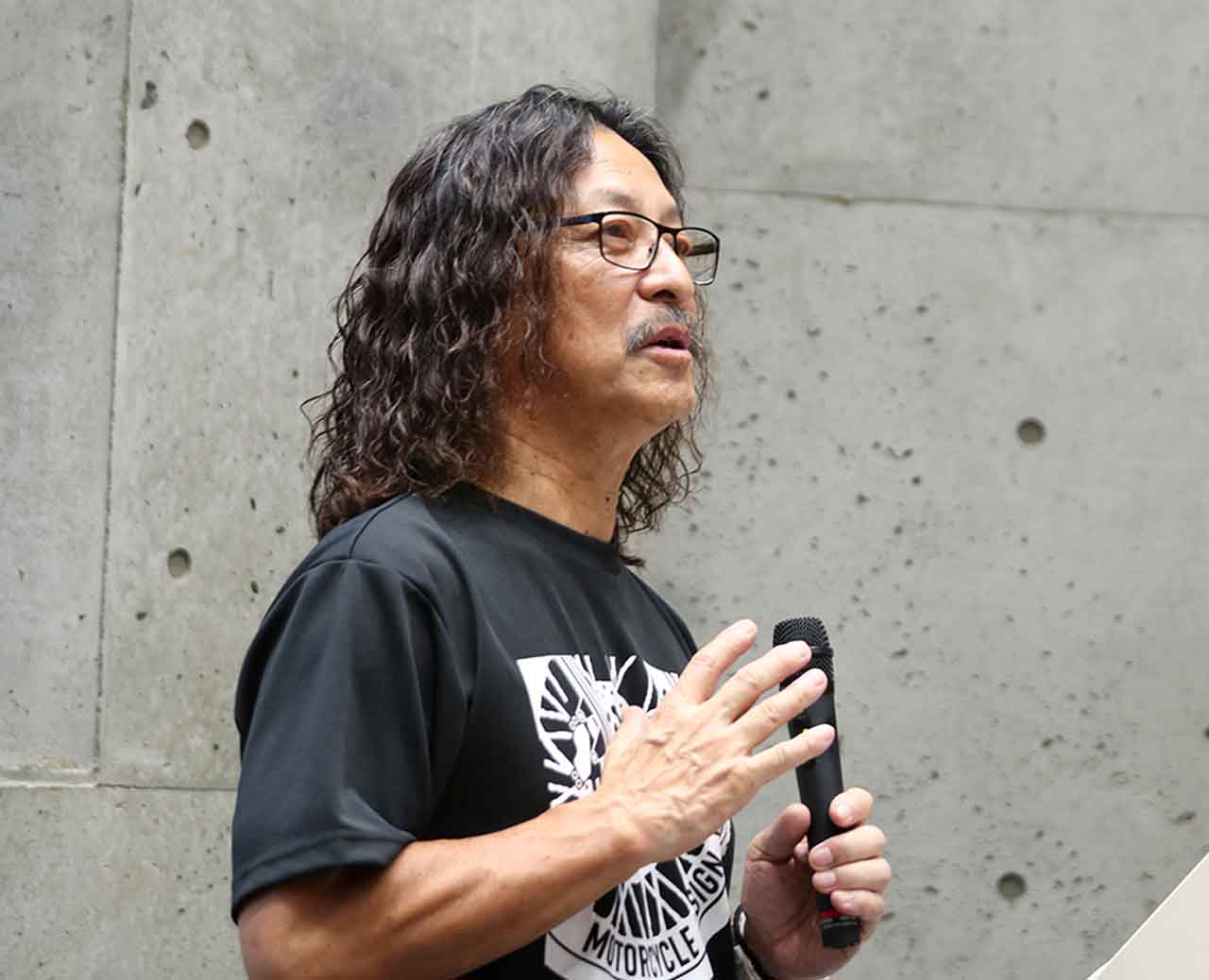

そこで、若者たちにバイクに興味を持ってもらい、願わくばバイクデザイナーを志望してもらいたい。そうした想いで始まったのが、この二輪デザイン公開講座だ。主催は財団法人自動車技術会だが、実際に講座の運営を行っているのは、4メーカーとデザイン会社で働く、現役のバイクデザイナーたちが中心だ。

本来であれば、ライバル同士という立場ではあるが、ここでは手を取り合い協力し合って、講座の成功に力を尽くしている。あるスタッフは、このように語った。

「ウチの会社で、有望な学生を囲い込んでしまおうとか、そんなことは考えていません。バイクに興味を持って、どこかのメーカーで活躍してくれるなら、それでいいんです。日本のバイク産業の力になってもらえたということですから。日本のバイクは、いつまでも世界一であって欲しいですからね」

バイクメーカーの社員である以前に、ひとりのバイク好き。スタッフは、そんな人たちばかりだ。だからこそ、熱い想いが学生たちに通じるのだろう。すでに、この講座の出身者が各メーカーでバイクデザイナーとして活躍している。

二輪デザイン公開講座という活動は、リクルートイベントのひとつではある。だが、スタッフを駆り立てているのは、バイクを愛する情熱だ。日本のバイク産業はまだまだやれる。そう明るい未来を垣間見せてくれるイベントだった。ガンバレ若者たち、ガンバレ日本のバイク産業。

講師は現役のバイクデザイナーが務める

この二輪デザイン公開講座で、講師を務めているのは国内4メーカーと、GKデザインで働いている現役のバイクデザイナーの皆さん。学生へのフォローは、過保護に感じるほど手厚い。実際にスタッフの人数は、受講した学生よりはるかに多い。引退後に美術系の大学や専門学校で教鞭を取るデザイナーOB・OGも手弁当で協力しているという。仕事である以前に、バイクを愛する気持ち、日本のバイク産業の火を消すわけにはいかないという想いが伝わってくる。

バイクデザインの4工程を実体験

①クレイモデリング(二次元のデザインを三次元化する重要な工程)

クレイモデリングは、樹脂製の粘土を使用し立体モデルを製作する作業。マシンの完成形を確認するための重要な工程だ。製作を担当するモデラーのセンスが、仕上がりに大きく反映する。講師を務めたのはホンダのデザイナー、モデラーの面々で、見本として新型CBR250RR開発時に作られた本物のクレイモデルを展示。学生たちへの課題は、直方体のインダストリアルクレイを削り、カマボコ状に成形すること。最終的にはフロントフェンダーの三次元曲面の完成を目指していたのだが、そこまで辿り着いた学生はいなかった。触れる機会の少ない、特殊な作業だ。

②デジタルスケッチ(ITを活用するスキルはバイクデザインでも必須)

バイクデザインの世界でもCGが多用されている。一発描きのフィジカルスケッチとは異なり、修正や複製の容易さなど多くのメリットがあるからだ。現代のデザイナーにとって、コンピュータ、編集ソフト、ペンタブレットのスキルは欠かせない。ペンタブレットのトップ企業、ワコムの協力でプロユースの機材が用意され、ヤマハとGKデザインのデザイナーが講師を務めたデジタルスケッチ。デジタルスケッチに初めて取り組む学生も少なくなかったようで、機材とソフトの基本的な使い方のレクチャーからはじまり、線画への着色までがレクチャーされた。

③フィジカルスケッチ(バイクデザインの第一歩は自らの手で行うスケッチ)

スズキのデザイナー陣が講師を担当したフィジカルスケッチ。自分の手で行うスケッチなのだが、バイクデザインの世界でもデジタル化が進んでおり、コンピュータを使うデジタルスケッチに対し、フィジカルスケッチと呼ぶようになった。モチーフとしてGSX-8Sが持ち込まれていたが、フリーハンドでバイクを描くのは未経験者には難易度が高いため、課題は予め用意された線画にデザインワークで多用されるアルコールマーカーでの着色となっていた。デジタルスケッチが多用されるようになっても、デザインの最初の作業はフィジカルスケッチなのだそうだ。

④CMF(マシンの質感は色、素材、仕上げで決まる)

CMFとは「Color=色」「Material=素材」「Finish=仕上げ」の頭文字をとったもの。バイクのカラーリングやグラフィック、素材や仕上げを考える作業で、バイクデザインの仕上げ工程。ここでは、くじ引きで決められた、誰が、何処で、何を、をテーマに、マシンのグラフィックとカラーリングを決め、素材のW800を仕上げデザインコンセプトのプレゼンテーションまでを行うのが課題となっていた。日頃取り組んでいる作品製作とは大きく異なる内容に、学生たちは四苦八苦。講師を務めたカワサキのデザイナー陣が、丁寧に指導と作業のサポートを行なった。