折原弘之が見た「2019年の鈴鹿8耐で、高橋巧が背負った物」

’81年から国内外のレースを撮影し続けているフォトグラファーの折原弘之がサーキットのパドックで実際に見聞きしたインサイドストーリーをご紹介していく『パドックから見たコンチネンタルサーカス』。今回は、記憶に新しい昨年の鈴鹿8耐、最終スティントまでもつれた激闘の記憶。そこに至るまでのレース現場の空気と、高橋 巧選手の心情にフォーカスしていく。

HRC 高橋巧選手-背負って立つということ-

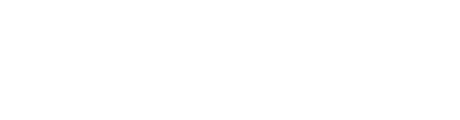

昨年の鈴鹿8時間耐久は僕史上屈指の好レースとなった。ファクトリーの名を冠したヤマハ。事実上のファクトリーとして参戦したカワサキ。そしてHRCを復活させたホンダ。3つのメーカーが、意地をかけてタイトルを獲りに来たのだ。久しぶりにメーカーのプライドがぶつかり合う8耐の中で、僕が最も注目したのがチームHRCの高橋巧選手だった。

全日本選手権の19年シーズンも、開幕戦は鈴鹿での「2&4」だった。四輪レースの撮影で行った僕も、二輪のレースを撮影することができる貴重な機会だ。そこで見た高橋巧選手は、まさに圧倒的だった。レースリザルトやタイムもそうだが、何より走っている姿や圧が他のライダーとは全く違うように見えた。

滑るタイヤをコントロールしたり、暴れるマシンをねじ伏せたり。そんな素振りは一切ないのだが、見るからに危なげなく速い。しかも絶対王者と言われている中須賀選手が霞んでしまうくらいにだ。高橋巧選手は間違いなく「乗れてる」。数字じゃなく肌で感じることが出来て、夏の8耐が早くも楽しみになっていた。

そんな中、8耐の事前テストの撮影の機会を得た。そこでヤマハファクトリーの、吉川監督のインタビュ吉川監督が気にしているのは、HRCの動向と言うより高橋巧選手のことだった。それもそのはず、テストの直前に行われた全日本のもてぎラウンドでも高橋選手が圧勝していたからだ。

その後もテストの間中聞こえてくるのは、高橋選手のことばかり。今年の8耐のど真ん中にいるのは、ジョナサンでもヤマハファクトリーでもなく、間違いなく高橋巧だった。ナショナリズムの強い僕にとって、この事実は痛快以外の何物でもなかった。8耐本戦が一段と楽しみになった。 前年度王者のヤマハファクトリーは、昨年同様の盤石なチーム体制を組み4連覇に意欲を燃やす。

カワサキファクトリーは、ワールドスーパーバイクチャンピオンのジョナサン・レイと僚友のレオン・ハスラムを起用し悲願の8耐制覇を狙う。久しぶりに復活したホンダワークスは高橋巧、清成龍一、ステファン・ブラドルのオーダーで優勝を獲りに来た。3メーカーが揃った19年の8耐は予想通り、ワークス勢の熾烈な優勝争いとなった。スタートこそ穏やかな感じであったが、徐々にワークス勢が抜け出す。1回目のピットのタイミングで、ホンダがロングスティントを敢行。ヤマハとカワサキを一歩リード。このままホンダ優勢でレースが進むのかと思われたが、やはり波乱の展開となった。

ホンダは第1スティントで高橋選手がリードを築くものの、ブラドル選手のペースが上がらず貯金を食いつぶす展開となった。加えて清成選手が体調を崩し、出走できないアクシデントに見舞われる。当然、高橋選手は全ての負担を背負って走る事になる。担当するスティントは長くなる上、ペースの上がらないパートナーのためにマージンも稼がなくてはならない。

それでもホンダがトップ争いを続けられたのは、高橋選手の頑張りに他ならなかっただろう。そんな中、最終スティントを担当するはずのブラドル選手に代わって、ダブルスティントを任されることになったのだ。 8耐のダブルスティント。それがどういう事なのか、想像してみてほしい。

スプリント並みのスピードで、真夏の鈴鹿を1時間走る。それはエンジンを冷却した70度前後の温風を浴びながら、心拍数190以上の運動を1時間続けるという事だ。しかもレザーのレーシングスーツを着てだ。おそらく体温は40度近くまで上がっているはずだ。その状態から、更に1時間同じことを強いられるのだ。その間の休憩は、ピットストップの数十秒だけだ。

そしてピットアウトすれば、十分に休んだ世界のトップライダーとガチンコ勝負が待っている。高橋選手がピットアウトして1周し、サインボードを見たときにジョナサンとのギャップはわずか20秒だった。どれほど絶望しただろうか、想像すらつかない。7時間チームを牽引し、どうにかトップ争いに残した。しかし最後の1時間は負けるための走行となってしまったのだから。

ホンダがワークスとして帰って来た8耐で、3位は惨敗だ。しかもカワサキとヤマハの後塵を浴びてだ。どんな理由があっても許されることではなかった。レース後は高橋選手を慰める声しかなかった。その通りなのだが、どんな声も高橋選手には届かなかっただろう。

どんなレースもそうだが、19年の8耐は、特に勝たなければいけないレースだった。そのことを一番理解していたのが、高橋選手だったに違いない。そしてメーカーを背負って走る、エースの宿命であり義務でもある。高橋選手にとってラストスティントは、決して楽しめるものではなかっただろう。それでもメーカーの意地、チームの期待、観客の興奮。それらすべてを背負って走った高橋選手は、とてもカッコ良かったし十二分に感動を与えてくれた。

8耐という国際イベントのど真ん中で、エースとしてワークスを牽引した日本人ライダー高橋巧のファンになってしまった。今年の夏はあの感動を味わえなかったが、ホンダのエース、高橋巧が再び8耐で存在感を示す日が楽しみでならない。

折原弘之

1963年生まれ。’83 年に渡米して海外での撮影を開始。以来国内外のレースを撮影。MotoGPやF1、スーパーGTなど幅広い現場で活躍する