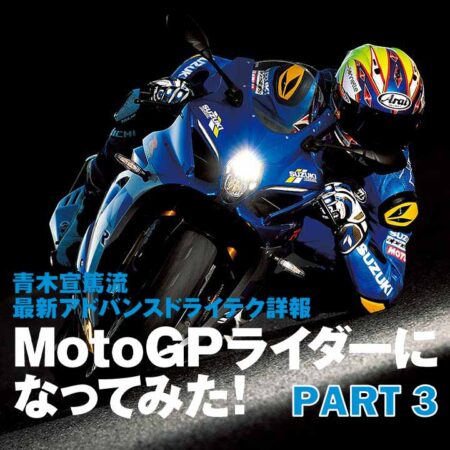

セパレートハンドルを使いこなす|【青木宣篤のコア・ライテク】

1本の棒が高めの位置に装着されているアップハンドルに対して、左右に分かれており低めにセットされているセパレートハンドル、“セパハン”。あまり語られてこなかったセパハン使いこなし術を、青木さんが解き明かす。

長きにわたりグランプリで活躍。’97 年、世界GP500ccクラスで新人賞獲得。ブリヂストン・MotoGPタイヤやスズキ・MotoGPマシン開発も務めた

PHOTO/H.ORIHARA, Ducati,

Red Bull, ShutterStock, Motorcyclist Online

TEXT/G.TAKAHASHI

取材協力/ モトコルセ

TEL046-220-1611 https://www.motocorse.jp/

アメリカンライダーたちがセパハンの幅を広げていった

レーシングマシンと言えばセパレートハンドル、セパハンーー。

グランプリマシンの歴史を紐解くと、’50年代にはすでにセパハンが使われており、70年以上の長きにわたって各時代のライダーに握られてきた「スポーツライディングの必須装備」である。

現代でもスーパースポーツモデルを中心として当たり前のように使われているセパハンだが、あまりに当たり前すぎて、なぜセパハンなのか、いかにセパハンを使いこなすかは、あまり論じられてこなかった。そこで今回は、セパハンについて真剣に解説していこう。

往年のグランプリマシンのセパハンは、空気抵抗を低減するために採用された。当時から空気抵抗は強大な敵であり、ハンドルをなるべく低く、なるべく絞ることで、ライダーの上体をコンパクトに収めることに力点が置かれていたのだ。

’70年代後半から’90年代にかけ、ケニー・ロバーツやフレディ・スペンサーらアメリカンライダーがグランプリシーンを席巻し始めると、様子は一変した。ダートトラックで鍛えた彼らは、スライドさせることを厭わない走りが身上だった。そしてスライドコントロールをしやすくするために、ハンドルの幅を広げていったのだ。

ライダーの体をコンパクトに収め空気抵抗を減らすためのセパハンが、スライドコントロールに長けたアメリカンライダーの台頭により「操作するための幅広セパハン」に変化。さらに現在はタイヤ性能を引き出すべく、強力操作を能とする超幅広セパハンに

タイヤの性能を引き出すべくハンドル操作はより強い力に

スライドコントロールと言っても、当時は2ストローク500㏄マシン。基本的にはタイヤを滑らせない走りで(滑らせるライダーもいたが……)、滑った時に対処しやすいハンドルポジションとしていた。

MotoGPが4ストローク化し、大パワーによってスライドが当たり前になると、セパハンの幅はさらに広がった。そしてワンメイクタイヤがミシュランになった’16年以降、セパハンはひときわ幅広になったのだ。 ミシュランのMotoGPタイヤは、スライドさせることで本来以上の性能を発揮できた。しかも適度にホイールスピンさせた方が保ちもいい。

もちろんMotoGPタイヤともなればグリップレベルは極めて高いから、今までにも増して強い力でハンドルを操作しなければならなくなった。少ない力でより強い効果を得るために、セパハンはますます幅広になり、現在に至っている。

駆け足だが、以上がGPシーンにおけるセパハン進化の歴史だ。そして量産車の世界でも、タイヤのグリップレベルの向上につれ、より強いハンドル操作が求められ、それに応じてセパハンの幅は広がっている。

ワンランク上のスポーツライディングをめざすなら、「幅広セパハンを使いこなそう」という意思を持つことこそが、スタートラインとなる。

体重を乗せ、力を込めてセルフステアの先を行く

前項ではセパハン幅広化に注目したが、セパハンにはもうひとつ、「低い」という特徴がある。ここでは低さについて考察してみよう。

セパハンはなぜ低いのか。もともとは空気抵抗低減を狙ってのものだったが、タイヤ性能向上につれて「前輪荷重を高め、旋回力を引き出す」という機能性が重要になった。

ただ座るだけで自動的にハンドルと前輪に体重が乗るセパハンだが、最新のスポーツライディングにおいてはさらに積極的に体重を乗せるため、押さえつけるぐらいのイメージを持ってもらいたい。「え?」と思われる方も多いだろう。金科玉条のごとく謳われる「ハンドルから力を抜く」「ハンドルになるべく体重をかけない」という公道走行の考え方とは真逆だからだ。

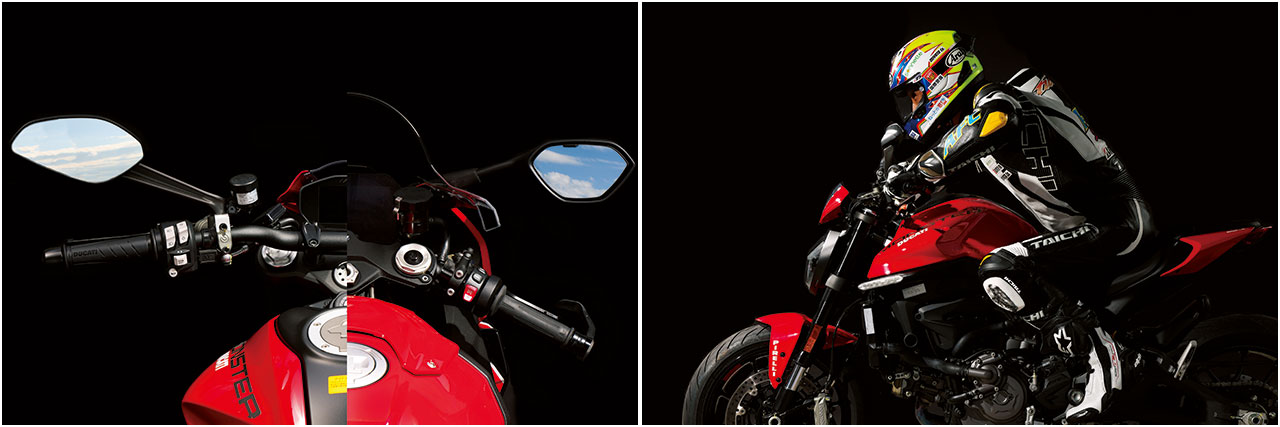

セパハンだからと漫然と乗っているだけではあまり意味がない(上)。しっかりフロントに荷重を乗せ、ハンドルに力を込めることが基本(右)。自然と前傾するフォームとなる。「型」は後から着いてくる

しかしサーキットでのスポーツライディングで向上をめざすなら、セパハン任せで「体重が乗った」というだけではなく、さらに「乗せる」という積極性が必要になってくる。

しかも意識するのは、タイヤへの荷重増だけではない。「ハンドル操作にいっそう力を込めるために、体重を活用する」のだ。

セルフステア任せではなく、バイクを自分で操る。そのためのキモとなるハンドル操作をより効果的に行うための、セパハン使いこなし術だ。

立ち上がりで左手を押しカウンターを当てる(左上)、右旋回中にスロットル操作しつつ右手を押し込む(右上)など徹底してハンドル操作するGPライダーは、まさにモトクロス的。スポーツ走行もハンドル操作を意識しなければ向上しない

見ようによってはただの棒だが、セパハンを押し引きすることでバイクのコントロール性は格段に上がる。特にスロットルのない左ハンドルの押し引きは重要だ

公道向けのアップハンはスポーツ走行には弊害が多い

汎用性が高いアップハンドルは、セパハンよりも多くのモデルに採用されている。そこで、ここではアップハンについて言及したい。

アップハンでスポーツライディングをするのは、ハッキリ言ってかなり大変だ。かなり意識して前傾姿勢を取らないとフロントへの荷重が足りないうえ、前傾姿勢を取ると肘がかなり曲がってしまい、ハンドル操作に必要なだけの力を入れづらい。

逆に言えば、セパハンがいかにスポーツライディングに特化した装備で、ラクにスポーティな走りがしやすいかが分かる。

特にセルフステアが重要視されるアップハンだが、それは活躍の舞台がほぼ公道だからだ。ペースが遅い公道では、セルフステアで舵が効いてバイクが起き上がろうとしても、タンクで押さえ込む程度でコントロールできる。むしろその方が気持ちよく流せるだろう。

しかしサーキットのハイペースでは、イン側のハンドルを押し、セルフステアを殺して素早く車体を倒し込まなくてはならない。そうなると、アップハンの弊害がより際立つ。

しかし、タイヤ性能は年々向上している。アップハンでのスポーツライディングには、これまで以上に意識的かつパワフルなハンドル操作が求められているのだ。

アップハンのフレッド・マーケルと、セパハンのケビン・シュワンツ(上)。シュワンツがラクにハンドル操作していることが分かる。タイヤグリップが高まった現代は遠心力に打ち勝つためインに大きく体を落とす(左)