【Historic Bikes】軽量化と高出力エンジンの冷却を両立する魔法の杖! SUZUKI『油冷エンジン』物語

水冷エンジンと闘うために生み出された画期的な冷却方式「油冷エンジン」 高出力エンジンの冷却のため、水冷方式が常識となりつつあった1980年代前半 それでもスズキは、その常識をよしとしなかった。スズキアドバンスドクーリングシステム 。スズキ式先進的空冷方法──それが、軽量化と高出力エンジンの冷却を両立する魔法の杖だった。

※この記事は過去に掲載された記事を再編集した内容です。

水冷のデメリットを看破し油冷方式に着目した

決して大げさではなく、スズキが 歴史を塗り替えた瞬間だった。当時のナナハンクラスのラインナップといえば、ホンダ・VF750F、CBX750、カワサキ・750ニンジャ、そしてスズキ・GSX 750E4。まだロードスポーツともツアラーとも呼べるようなポジションのバイクたち。 そこに、スズキが革命を起こした。それがGSX‐R750。日本で初めての、750㏄クラスのスーパースポーツだ。

予兆はあった。さかのぼること2年、スズキが83年に発売したRG250Γ(※ガンマ)、そして84年に発売したGSX‐R(400)が大ヒットモデルとなり、軽量で高性能なスーパースポーツとして、250/400クラスの潮流さえ塗り替えるほどの人気を博していたのだ。 ΓとGSX‐Rは、日本に「レー サーレプリカブーム」という現象を生み出し、次々とライバルモデルを生み出すことになる。 250、400とくれば次は大型モデル?。その期待が現実となるまでに、そう時間はかからなかった。 85年3月、GSX‐R750が誕生したのだ。

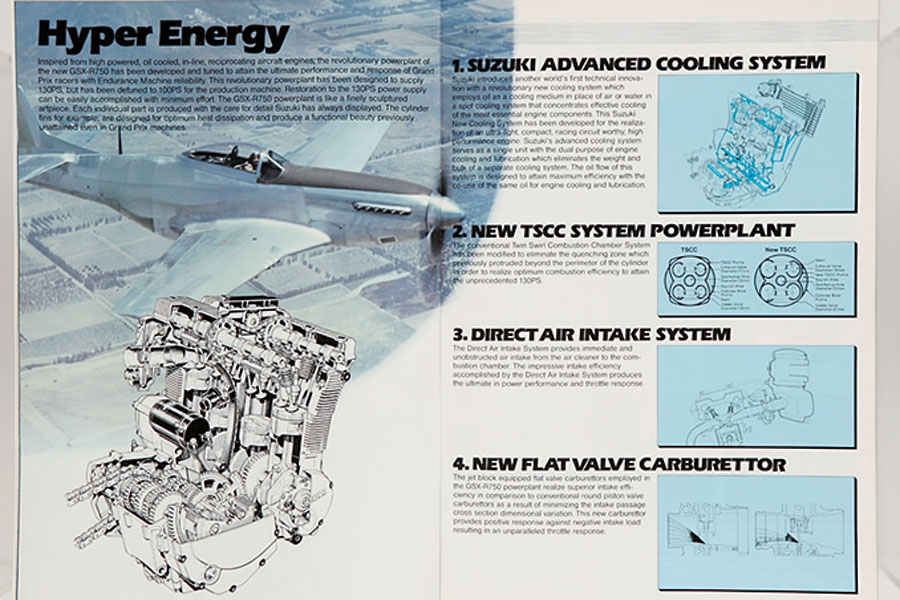

GSX‐R750は、スズキの「レ ーサーレプリカ」の流儀にのっとったスーパースポーツ。それは、一般のユーザーが本当は乗ることができないレーシングマシンを市販車として発売することで、それがそのままGSX‐R750のコンセプトとなった。 まずは250/400クラスに投入して大成功を収めた、アルミフレームとフルカウルを採用。そして軽量化へのアプローチが、GSX-R750を名車と呼ばれるにふさわしい、スズキ独自のものだった。

それが油冷エンジンだ。 スーパースポーツ用のエンジンとして高出力を狙っていくと、当然エンジンの発熱が問題となるのは今も昔も同じこと。特にスズキは、来るべきスーパースポーツに「出力100ps、乾燥重量176㎏」という目標値を与えていたため、まずはエンジンの冷却方式が大きなテーマとなっていたのだ。

当時、エンジンの高出力化における発熱対策のために、エンジンの水冷化が一般的な手法となりつつあった。事実、ホンダ・VFやカワサキ・ニンジャは水冷化に成功し、スズキもその道を選ぶのが真っ当で、常識的だったはず。 しかし、水冷エンジンを採用すると、同時に冷却水やラジエター、ポンプやホース類など、約10㎏もの重量を背負うことも意味する。従来の750モデルの重量の2割減を目指し、ボルト 1本単位で軽量化を積み上げていた開発スタッフにしてみれば、効率的な軽量化が大きな壁となっていたのだ。

そこで発案されたのが油冷システムだった。油冷という方式は早くからあって、空冷時代のポルシェ911のシリンダーヘッドに使用されていた時期もある。

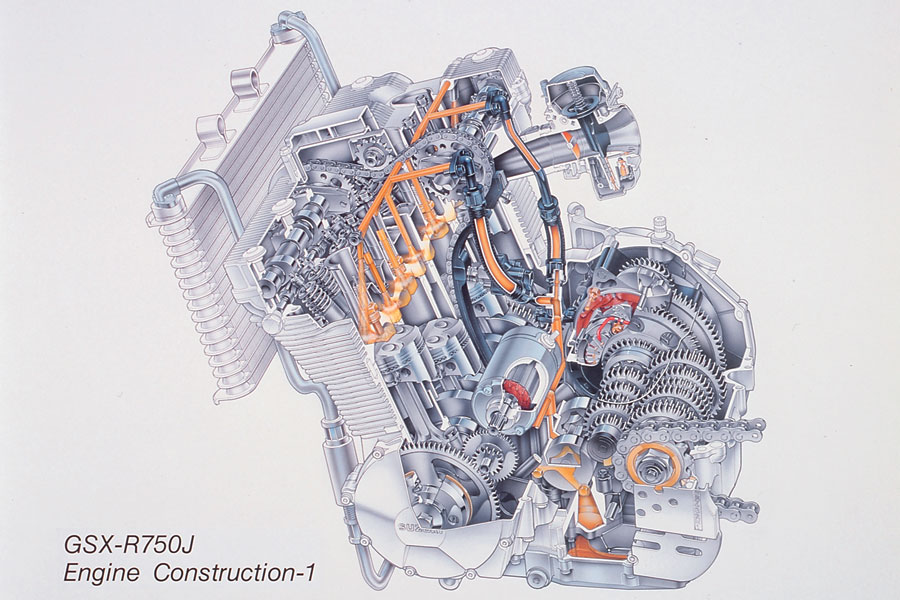

エンジン各部にオイルが循環するシステム図。 大容量オイルクーラーによってオイル温度も低いため、パーツ強度が保たれ、エンジンの耐久性も向上する

オイルで熱を吹き飛ばす 他とは異なるアプローチ

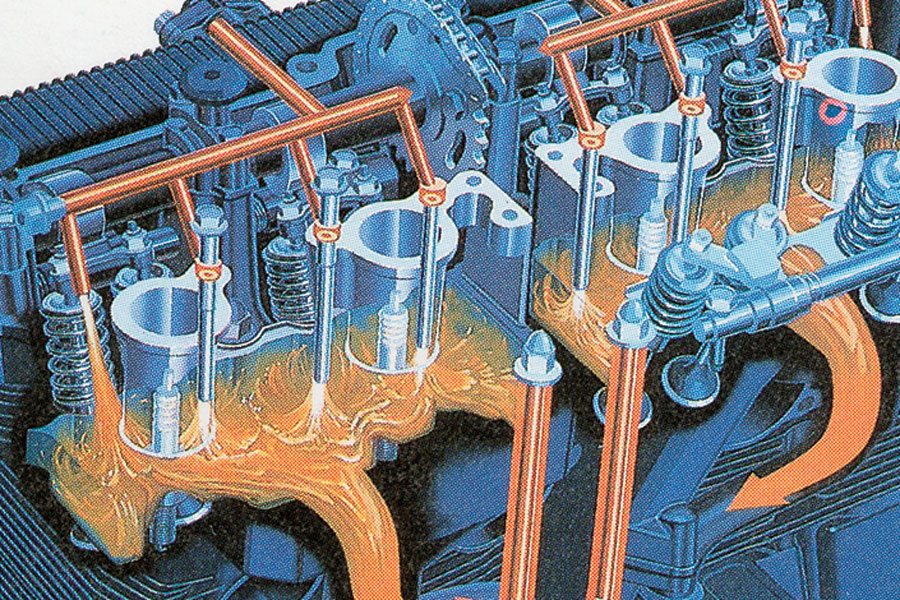

シリンダーヘッド側の8本のノズルから、ヘッド底面にオイルを噴射するイメージ図。ヘッド冷却を終えたエンジンオイルはオイルパンへ戻り、オイルクーラーに送られて冷却される、というサイクルでオイルが循環するのだ。オイルクーラーは8000Kcal/hという大容量で、これは通常の空冷エンジンに使用されるオイルクーラーの4~5倍の冷却能力を持つと言われた

熱伝導を阻害する熱境界層を破壊するためには、流速を高めた液体を噴射すればいい。熱いものを冷ます時、勢いよく息を吹きかけるのと同じこと

スズキも冷却のために、特に発熱が厳しいシリンダーヘッドにオイルを噴射するシステムを採用し、大容量のオイルクーラーでオイルを冷やしながら、オイルの循環経路を増やすだけでなく、専用のオイルジェットでピストン裏にオイルを勢いよく噴射したのだ。

その発想は、当時のスズキの設計部長を務めていたアイデアマン、横内悦夫さんによるもの。熱い風呂は、かき混ぜるとぬるくなる。そして熱い物を冷ます時、フッと息を吹きかけるのは、熱境界層を破壊することだと理論づけ、息を吹きかけるときの口の形は、先をすぼめたものであることをメカニズムに転用し、口径の小さいオイルクーリングジェットを採用したのだ。

1分間に20Lものオイルをヘッドに供給するシステムを作り上げたことで、エンジンの発熱を水冷並み、いや水冷以上に抑えて見せた。これが油冷エンジンのすべてである。 ボルト1本単位の軽量化、アルミフレームの採用、そして油冷エンジンの実用化。かくして規格外、常識を覆す乾燥重量179㎏の名車が誕生したのだ。

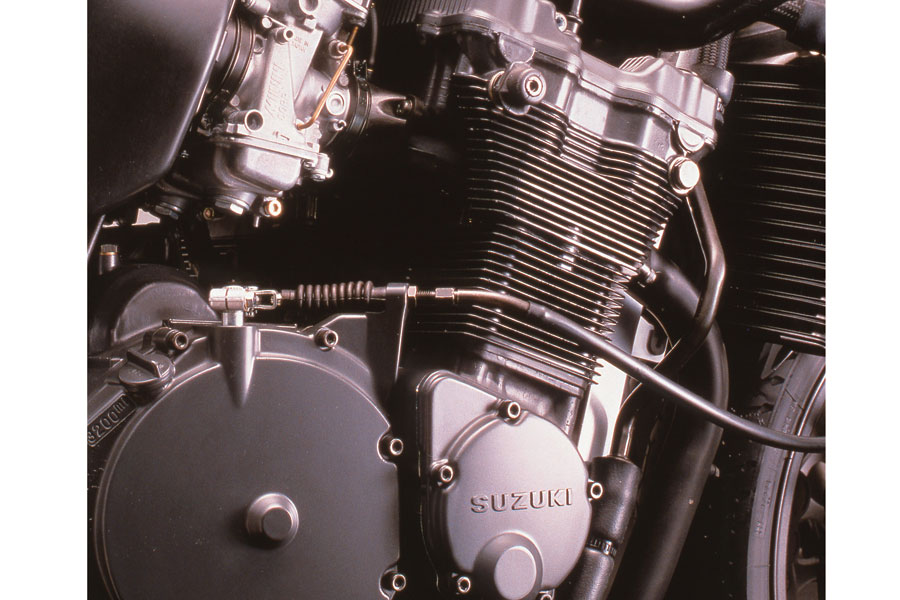

空冷とも水冷とも違う 独特の冷却フィンも魅力

油冷エンジンのもうひとつの魅力は、その美しい冷却フィンが刻まれたエンジン外観。これも単なるデザインではなく、冷却のためには表面積を広くするというセオリーを突き詰めた結果だ。エンジン本体はガンコート塗装され、ここでも放熱性を確保し、同時に傷の付きにくい表面硬度を実現していた。この美しさが、後のネイキッドモデルへの転用にもつながったのかもしれない

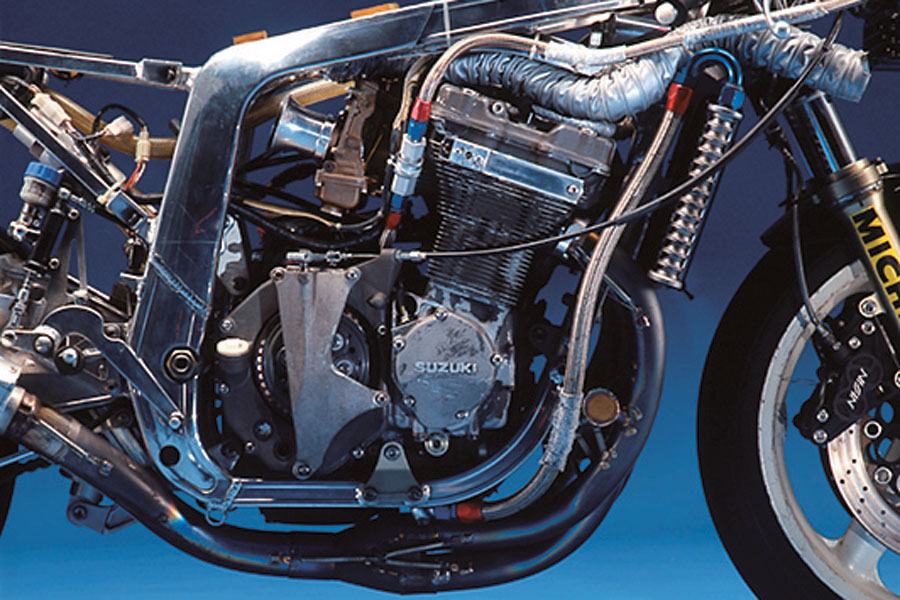

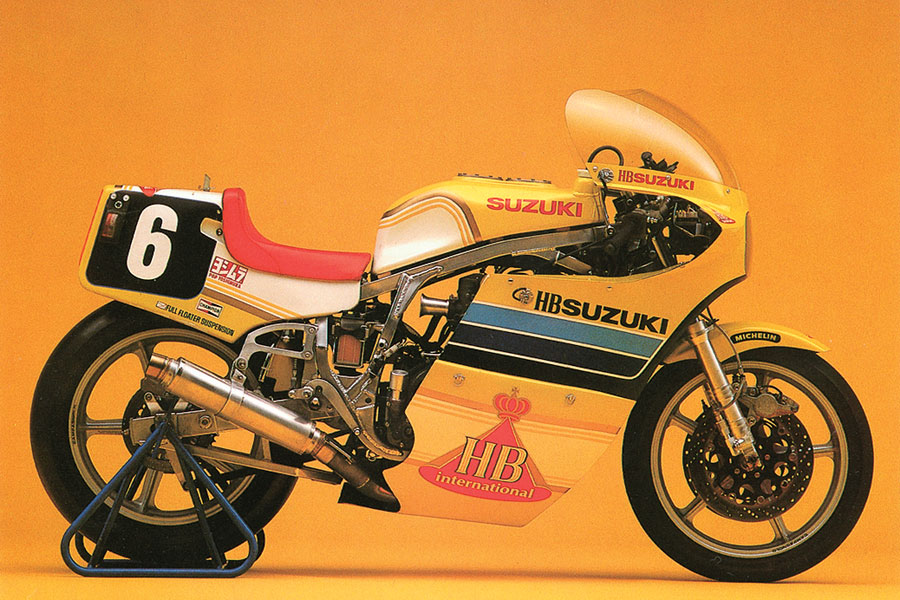

デビューから全日本TT-F1を3連覇、 ’87~’88年には世界耐久選手権を制したGSX-R。写真は車体に大幅な刷新を果たした’88年モデルの世界耐久仕様だが、この頃はライバルの追い上げも激しく、さらなる高出力化に冷却が追い付かなくなり始めていた

マニアックともいうべきこだわりが数々の名作を生み出した 歴代モデルで振り返る油冷History

エンジンの高出力化と発熱量増大のイタチごっこのすえ、ついに油冷エンジンは水冷にバトンタッチ。しかし、高出力だけを狙わないストリートバイクの世界では、エンジンの軽量さ、外観の美しさが評価され数々のバリエーションモデルを生み出すことになった。

サーキットでの活躍の後ストリートで復活

1985年に発売されたGSX‐R750は、その後750㏄クラスで3年連続ベストセラーとなり、まさにナナハンクラスに革命を起こしてみせた。 しかしが水冷エンジンを搭載した次々と誕生することで、主戦場たるサーキットでは、次第に戦闘力と冷却のバランスが取れなくなってしまう。全日本TT‐F1や鈴鹿8耐でスズキのレース活動を担っていたヨシムラでは、特に真夏の鈴鹿8耐でチューニングしたエンジンの発熱に苦しみ、オイルクーラーの大型化だけでなく2段重ねで対応。ついにはシートカウル部にも増設という、非常手段まで採らざるを得なくなっていた。

スーパースポーツの宿命として、モデルチェンジを重ねて対応したものの、GSX‐R750もいよいよ92年、水冷エンジンを搭載する。 そうして油冷エンジンは、トップスポーツモデルの心臓部としての役目は終えた。ところが今度は、油冷ならではの軽量さや特性が注目され、数々のストリートモデルに転用されていく。GSFシリーズやGS1200SS、 GSX1400……。数々のビッグバイクを生み出した油冷エンジンは、スズキの財産とも呼ばれ るまでになった。 排ガス規制で姿を消したものの、 その乗り味と空冷フィンの美しい外観で、今もファンの多い名機である。

GSX-R750

1988 GSX-R750(J型)

1985 GSX-R750(F型)

1990 GSX-R750(L型)

GSX-R750R

1986 GSX-R750R(G型)

1989 GSX-R750R(K型)

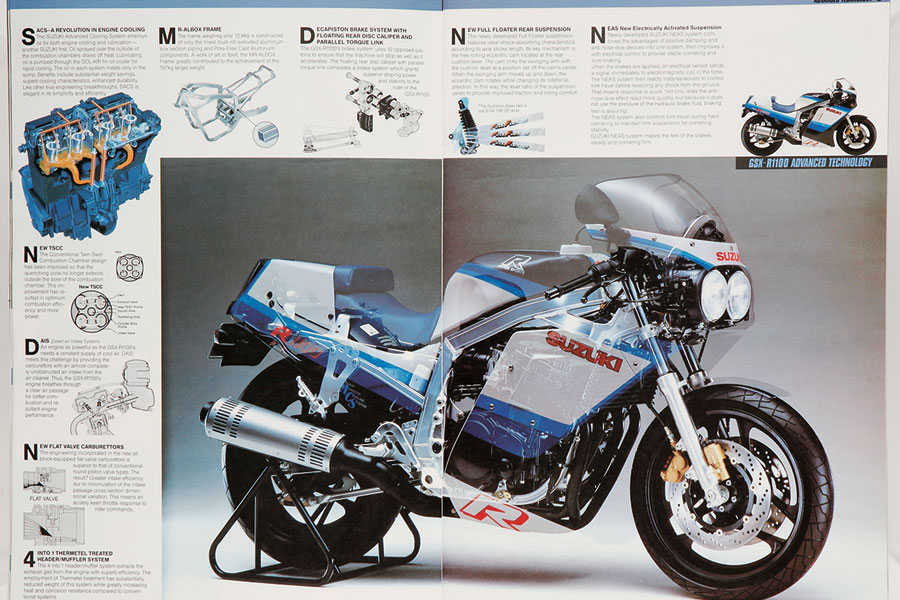

GSX-R1100

1990 GSX-R1100(G型)

1989 GSX-R1100(K型)

1991 GSX-R1100(M型)

Others

1995 GSF1200

1998 INAZUMA1200

2000 BANDIT1200

2001 GS1200SS

2006 BANDIT1200S 油冷ファイナルエディション

2008 GSX1400