2020年MotoGPチャンピオンを獲得! 敢えて崩さない開発思想とは? SUZUKI GSX-RR

新型コロナウイルス感染拡大の影響で例年とは異なったスケジュールで進行した2020シーズン 開発の現場ではいったい何が起こっていたのだろうか スズキが躍進した原動力は? それに対しヤマハとホンダはどう対策していったのか……元MotoGPライダーの青木宣篤さんがGSX-RRの開発者にインタビュー。

“戻る勇気”を携えて慎重に、着実に 2020MotoGP Champion Machine SUZUKI GSX-RR

MotoGP参戦2年目。23歳の若きスペイン人、ジョアン・ミルを世界の頂点の座へと押し上げたのは、地道な進化を続けてきたGSX-RRだった 持ち前の好バランスを決して崩さない手堅い開発が実を結んだのである。

後列左から福原啓之さん、勇勢竜也さん、渡邊英章さん、お話を伺ったテクニカルマネージャーの河内健さんとプロジェクトリーダーの佐原伸一さん、近藤豊さん、鈴木俊行さん、上野裕晃さん、大西洋輔さん。前列左から河合一哲さん、辻村定之さん、織田知之さん、北山周さん

試乗したからこそ分かる好バランスと扱いやすさ

聞き手:青木宣篤さん

スズキのMotoGP参戦休止中から開発ライダーとしてGSX-RRの開発に参画。望むだけのパワーが得られるエンジン特性にこだわった

青木 チャンピオンを獲得したGSX-RRを走らせて感じたのは、完成度の高さです。重心位置や荷重のポイントなども、しっかりと煮詰まっているように感じました。

河内 そうですね。車体のジオメトリーとしては、どのサーキットでもしっかり戦えるレベルになっていると思います。

青木 20年のレース展開で印象的だったのは、決勝レース後半での強さです。一方で、予選でのタイムアタックには弱さがあったのかな、と。

河内 予選と決勝レース、どちらもいいのが理想的ですが、目的は決勝で勝つことですからね。開発の方向性もセッティングも、どちらかと言うと決勝に照準を合わせています。 スズキが特に重視しているのは、 決勝でのコントロールしやすさ。

具体的には、ライダーが「タイヤを保たせよう」と思えば保たせられる、といったところですね。 要はライダーが自分のテクニックを生かしやすいマシン造りを常に意識しているんですよ。それがタイヤの保ちのよさを生み、決勝の強さにつながったのだと思います。

青木 GSX-RRの開発初期段階で、僕は特にフレームのねじれ剛性を気にしていたつもりだったんですが、その効果も少しはあるのかなと(笑)。もちろん今、メインでテスト走行しているシルヴァン(ギントーリ)さんの判断が素晴らしいんでしょうけど……。

河内 ノブさんのおかげもあって、いいバランスを見付けられています(笑)。今は、ほんのわずかでも間違えた方向に行くと「あ、これじゃないね」とすぐ分かるところまで来ているんですよ。いい完成度なので、そこからいかに外れずに進化していくかが大事なポイントですね。

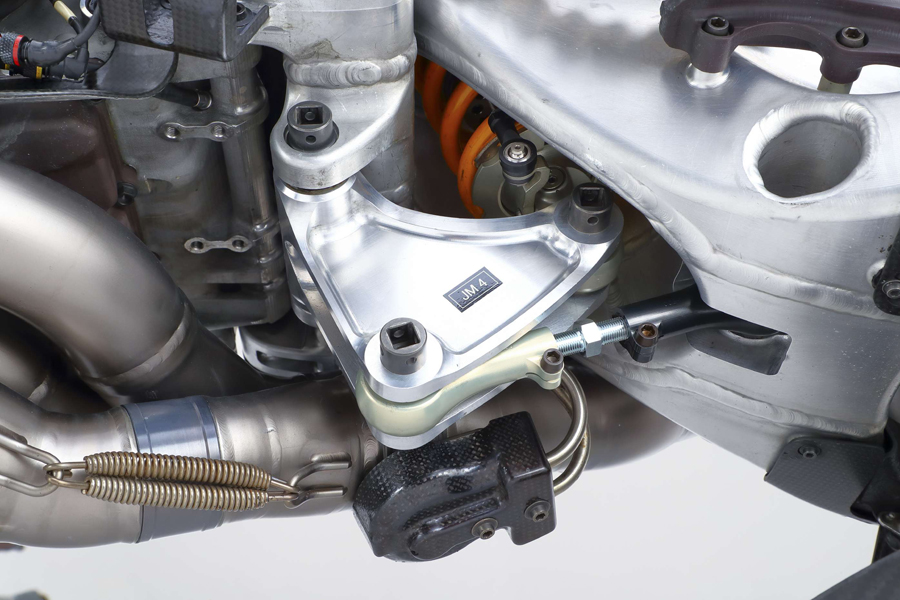

佐原 ここ1、2年のGSX-RRのバランスは、今まで培って辿り着いたところから大きく変えていません。変える必要がないんです。 熟成している車体の開発で意識しているのは、例えばフレームなら、しなるべき箇所はしならせ、しなるべきではない箇所はしならないようにする、ということ。そうやって細かい点を突き詰めていくと、大きくバランスを変えなくても車体のレベルは上がっていくんですよ。

青木 18年のテスト段階で、フレームにカーボンを貼りましたよね? 僕は「奇跡のバランス」と呼んでいましたが(笑)、とてもいい仕上がりだった。それだけに、なかなか抜け出せなかった面もあったと思います。19年はいわゆる「カーボン巻きフレーム」でしたが、20年型はついに総アルミ製のフレームになりました。非常に時間がかかったように思うんですが、アップデートは難しかったですか?

河内 難しかったですね(笑)。フレーム造りは常にいいところ、悪いところが出ますからね。 大事なのは、ちょっとでもおかしいと思ったらすぐに戻る勇気(笑)。 一度モノを造ると諦めるのが難しく、間違った方向に行きがちですが、そこはちゃんと見極めないといけない。 だからなかなか進まなかったのは確かです。20年型でやっといいバランスが見つかりました。

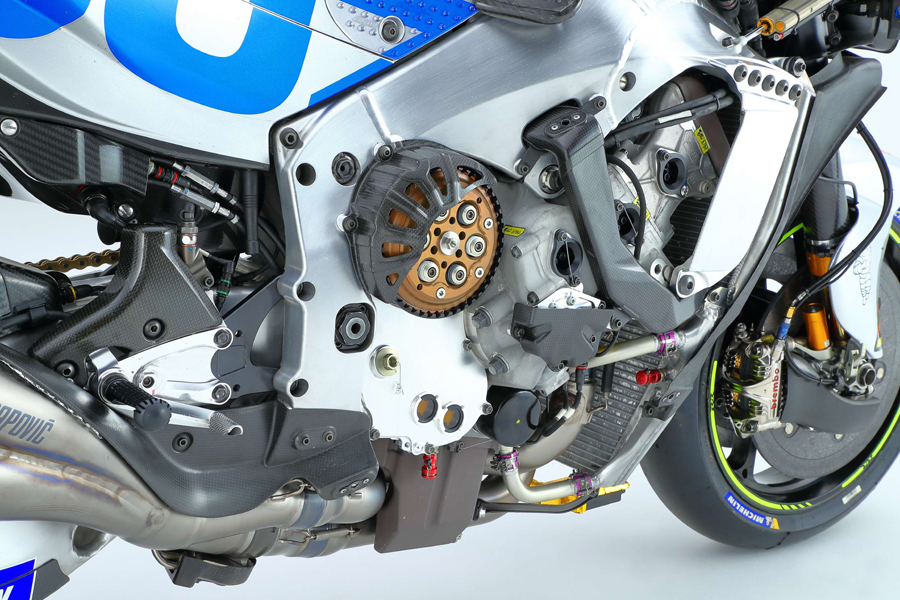

SUZUKI GSX-RR

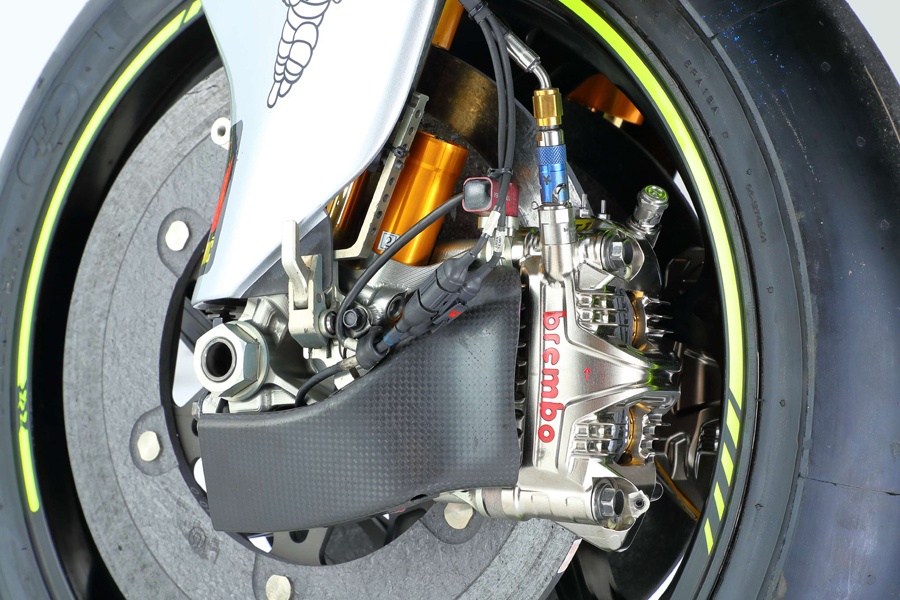

青木 20年型を走らせても、フィーリングは素晴らしかったです。 そういえばカーボンフロントフォークを採用していますね。僕は初めて走らせたんですが、重量でいうと1㎏程度の軽量化と聞いています。 でも、数値以上にハンドリングの軽さを感じました。ジョアン・ミル選手、アレックス・リンス選手はどうコメントしていましたか?

河内 ジョアンはすぐに「カーボンフロントフォークがいい」と言って、 真っ先に採用しました。アレックスは常に慎重派。新しいパーツを投入しても、すぐにはいい評価はしてくれません。カーボンフロントフォークも、何度も比較してから最終的には使うことにしていましたね。

青木 ふたりは何を気に入っていたのでしょうか?

河内 ジョアンは「敏捷さがいい」と言っていましたね。アレックスは「あまり変わらないけど、ちょっといい」ぐらいの感じ(笑)。まぁライダーですからね、どちらかに新しいパーツが付いてれば、早かれ遅かれ「オレにも同じのをくれ」と言うもので(笑)。

青木 ウイングも年々アップデートしながら、今の形状に収まったと思います。走らせてみてもまったく違和感がありませんでした。ウイリーをうまく抑えてフロントの接地感が高まっていた。特に200㎞/h 以上のコーナーでは、すごくフロントの安心感が得られていました。 空力開発の方向性は、どこが決め手なんでしょうか?

河内 カウルの目的としては、なるべくストレートスピードを落とさずにウイリーを減らすことですね。あわよくばストレートスピードを伸ばしたいし、でも操縦性や旋回性の邪魔はしてほしくない(笑)。 これらをすべて満たすいいバランスを探して、現在の形に落ち着くまでには相当なトライをしました。

「ウイリーはしなくなるけど曲がらないね」とか「ストレートスピード落ちすぎるね」とか、いろいろなのがあったんです。その中から、ストレートスピード、ウイリー抑制効果、そして旋回性と、すべてのバランスがよかった形状を採用しました。

青木 「ストレートスピードが伸びる」って、どれぐらいの幅ですか? 2㎞/hとか?

河内 いやあ、2㎞/hも伸びたら御の字。万々歳ですよ(笑)。

青木 5年ぐらい前の数字からすると、かなりシビアになっていますね。風洞実験で得られるデータの重要度は高まっているんでしょうね。

河内 もちろんそうですね。その反面、ライダーが感じたフィーリングも重視しています。私たちの目的は、ライダーが気持ちよく乗って結果を出すこと。ライダーの感覚とデータを、どうリンクさせるかを重要視しています。

ライダーの感覚とデータをリンクさせる

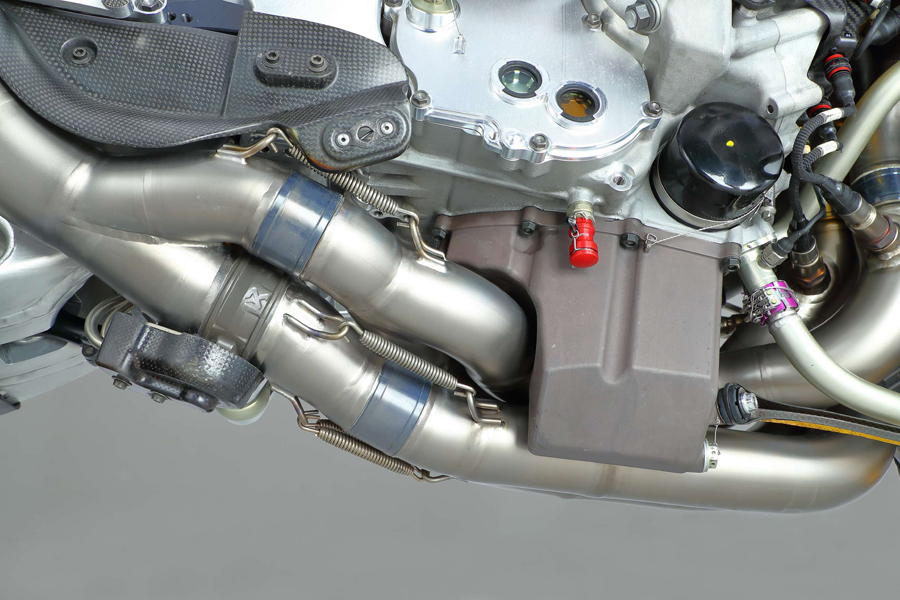

青木 エンジンはもちろん以前よりパワーアップしていましたが、僕が一番感動したのは、エンジンブレーキコントロールの優秀さと、いわゆるドンツキがまったくもってないことです。アクセル開度1、2%という開け始めの操作性が素晴らしいな、と。開発するにあたって重視した部分でしょうか?

佐原 その通りです。エンジンブレーキは特に力を入れました。エンジンブレーキは、シャシーダイナモで得られるデータと実走フィーリングの照らし合わせが難しいんですが、今はシャシーダイナモで実走を再現して作り込むことで、どんどんリニアリティが出せるようになってきています。これは大きいですね。

佐原 今までももちろん実験はしていましたが、シャシーダイナモ上ではいい特性を示すエンジンブレーキが、実走ではアップダウンがあって挙動に影響する部分もあったんです。 最近は理想的な仕上がりになるようにいろいろな工夫をして、精度が高まりました。

これはライダーにも感じてもらえる部分だと思います。 アクセルを開ける側の方が実験は進んでいましたが、まだ完全ではありません。直せる箇所があるなと取り組んでいるところです。ノブさんならご存知の通り、何年か前にアクセルの開け始めのフィーリングが非常によくなりました。

ですが、馬力を上げていくにつれて、扱いやすさが損なわれた時期があったんです。 その時、私たちが優先したのは馬力よりも扱いやすさ。扱いやすさを積極的によくした、というよりは、悪くならないように注意を払った、という感じですね。エンジニアたちが日々頑張ってくれて、少しずつの 努力が今につながっています。

青木 アクセルを1開けたら1のパワーが、10開けたら10のパワーが、そして100開けたら100のパワ ーが得られるというパワーデリバリーは本当に素晴らしいと感じました。 今回僕が走らせたGSX-RRのタイヤはレーススペックではありませんでしたが、それを差し引いて考えても、予選タイムアタック用のもっともパワーが出るモードだと「これ以上行くと扱いにくくなりそうだぞ」というレベルまで来ています。

正直なところ、GSX-RRのエンジンパワーがライバルに勝っているとは思いません。でも、今のモトGPでもっともタイヤ性能を生かし切れるスペックなんだと思います。 20年はミシュランがリアタイヤのスペックを変えてきましたよね。GSX-RRは元来タイヤの性能をうまく使える特性だったからこそ、タイトル獲得につながったのではないかと思いますが、いかがですか?

河内 タイヤはキーポイントだったと思います。ただ、我々としては「悪くないね。ちょっとグリップが高まったね」という程度の認識でした。 いざシーズンが始まったら、他メーカーが思ったより苦戦していたのを見て驚いたぐらいなんです。

青木 もともとのバランスのよさが、ここでも生きたんでしょうね。