【HONDA CBR1000RR-R FIREBLADE SP】従来のイメージを覆す驚異のコーナリングマシン

ホンダスーパースポーツの旗艦となるCBR1000RR-Rが’24年型で仕様変更。パワーユニットとフレーム、外装類や電子制御など広範囲が見直され、フルモデルチェンジに迫るような大幅アップデートを遂げた。上級版のSPに試乗した原田哲也さんは、意外なほどの変貌に驚がく!!

世界選手権に初めてフル参戦した’93 年にGP250チャンピオンを獲得。’02 年に引退するまでGP250やGP500で活躍。現在は本誌エグゼクティブアドバイザーも務める

PHOTO/S.MAYUMI, H.ORIHARA

TEXT/T.TAMIYA

取材協力/本田技研工業

TEL120-086819

https://www.honda.co.jp/motor/

すべてにおいて初期型よりファンライドしやすい!

’20年型として新登場したCBR1000RR-R ファイアブレード/SP(以下RR-R)が、’24年型でさらに熟成した。’22年型でも一部の変更が施されていたが、今回は圧倒的に変更箇所が多く、フルモデルチェンジに近い内容。エンジン内部と吸排気系、電子制御、車体はフレームやSP仕様の前後サスペンションやフロントブレーキ、加えて外装類も一部が変更されている。

とはいえスタイリングイメージは、これまでのRR-Rそのもの。だからこそ、今回の試乗にはそれほど驚きはないと思っていた。加えて、僕が乗ったことのある初期型のRR-Rは、僕には乗りづらく、あまり好みではなかった。

例えばエンジンはピーキー。ギアレシオはロングで、厳しい言い方になるが1速はダルいとさえ感じた(編集註:’22年型ではドリブンスプロケットを40→43丁に変更して二次減速比をショート化)。また、フロントが突っ張り、うまく曲げられなかったという印象が、自分の中に強く残っていたのだ。

それだけに、’24年型SP仕様にはコースインした段階から驚かされた。めちゃくちゃ乗りやすく、そしてよく曲がるからだ。

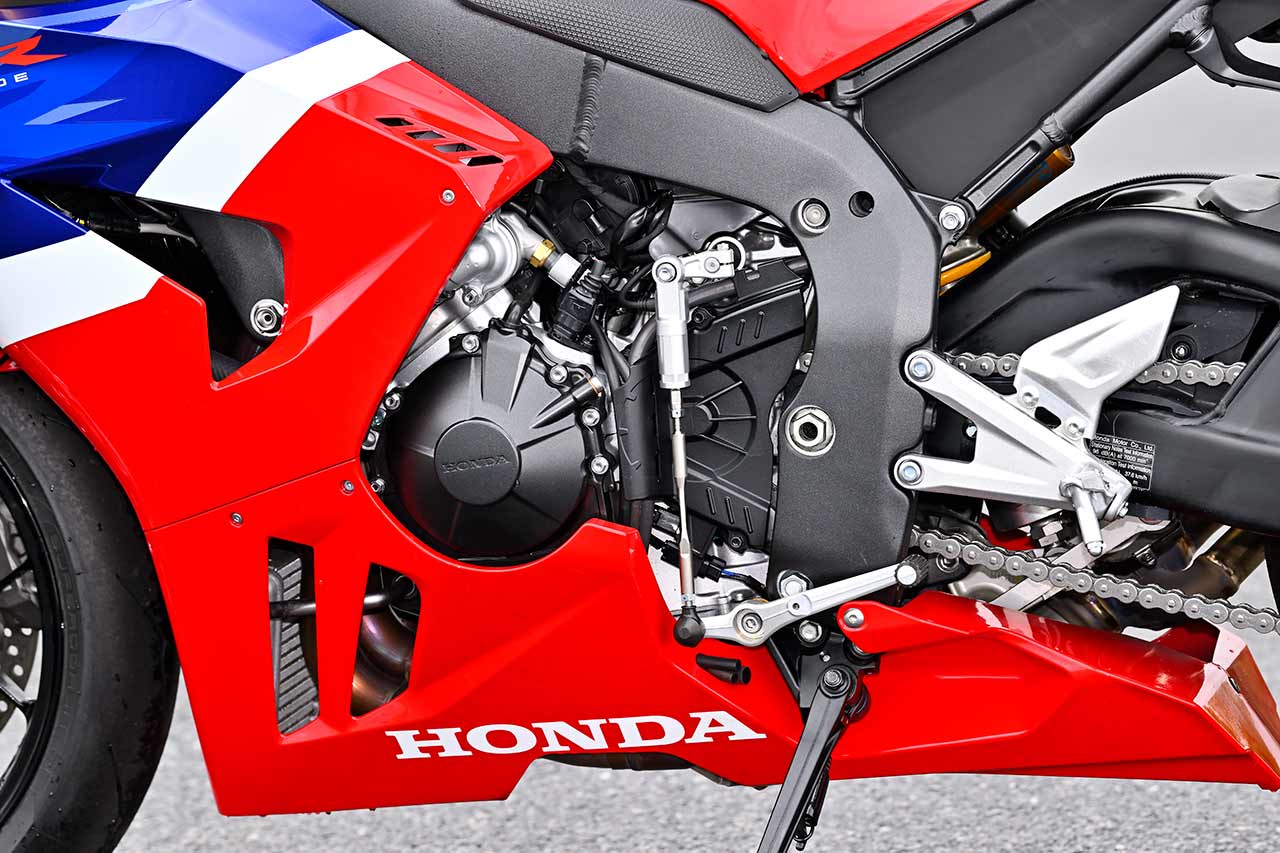

初期型のRR-Rは〝立ち〞が強く、真っすぐ行こうとしがちだったが、新型はコーナーへの進入が明らかにスムーズ。じつは今シーズンが開幕してから、全日本ロードレース選手権で新型RR-Rを走らせているライダーたちが、「剛性が足りなくて、旧型よりも曲がっていけない」と言っているという話を関係者から聞いていた。

スリックタイヤでのレーシングレベルだとそうなのかもしれないが、ファンライドの速度域と公道用タイヤなら、新型は非常に優れた旋回性を発揮してくれる。ちなみに純正指定タイヤはピレリのディアブロ スーパーコルサSP V3か、ブリヂストンのバトラックス レーシングストリートRS111のいずれかで、これは従来と同じ。今回の試乗車はピレリを履いていた。

それはともかく、ファンライド層のライダーは、プロのレーサーとは違ってバイクを〝曲げる〞ための動作をそこまでハイレベルにできないだろう。僕自身も今は全日本ライダーのようには走らせられないので、これくらいのフレーム剛性のほうが、旋回に楽しさを感じられる。僕にとっては、フレームが柔らかすぎるという感じはまったくなかった。

また、この楽しいコーナリングは、前後サスペンションの設定と動きによるところも大きいと感じた。

今回試乗したSP仕様に装着されているオーリンズ製の前後セミアクティブサスペンションは、この’24年型で第3世代に進化しており、液晶メーターに体重を入力すると推奨プリロード値を表示してくれる機能が追加された。

さらに、走行状況に応じて自動で減衰力を調整するAモード選択時は、設定体重を制御に反映するなど、先代よりもさらに緻密なプログラムとなっている。

AモードにはA1(トラック)とA2(スポーツ)とA3(レイン)があり、その標準特性は、同じく第3世代にバージョンアップされたオーリンズのOBTiというシステムにより、フロント/リア/ブレーキ/加速/コーナリングの各項目に分けて調整することも可能。さらに、減衰力がセットした値で固定されるマニュアルモードも備わっている。

プリロード調整は手動で、取扱説明書に記載されている標準値を、メーターに表示される推奨値と照らし合わせてみると、体重65kgの設定。今回はこのプリロード値のまま、60kgと90kgの減衰特性を試した。

僕の体重で90kgの設定だと、それだけでも進入や立ち上がりでサスペンションが入りづらくなり、とくに二次旋回を発揮させられなくなった。

体重を入力するだけでプリロードの推奨値を示してくれるのは、一般ライダーが最適なサスペンションセッティングにアジャストする目安となるし、セミアクティブによる減衰制御が連動するというのも大きな利点。

僕は身体が大きなほうではないので、メーカー出荷状態のサスペンション設定だと固すぎることも多い。サスペンションがしっかり動かないと、例えば立ち上がりでのスロットル開け始めでトラクションが分かりづらくなり、ツルッとタイヤが滑る原因になりやすい。

また、体重をベースとした推奨プリロード値はぜひ参考にしてほしいが、あくまで目安であり、必ずしもその数値に設定するべき、ということではない。一方で減衰力に関してはスイッチ操作で細かくセッティングできるので、いろいろ試してほしい。これが簡単にできるのも電子制御サスペンションの利点だ。

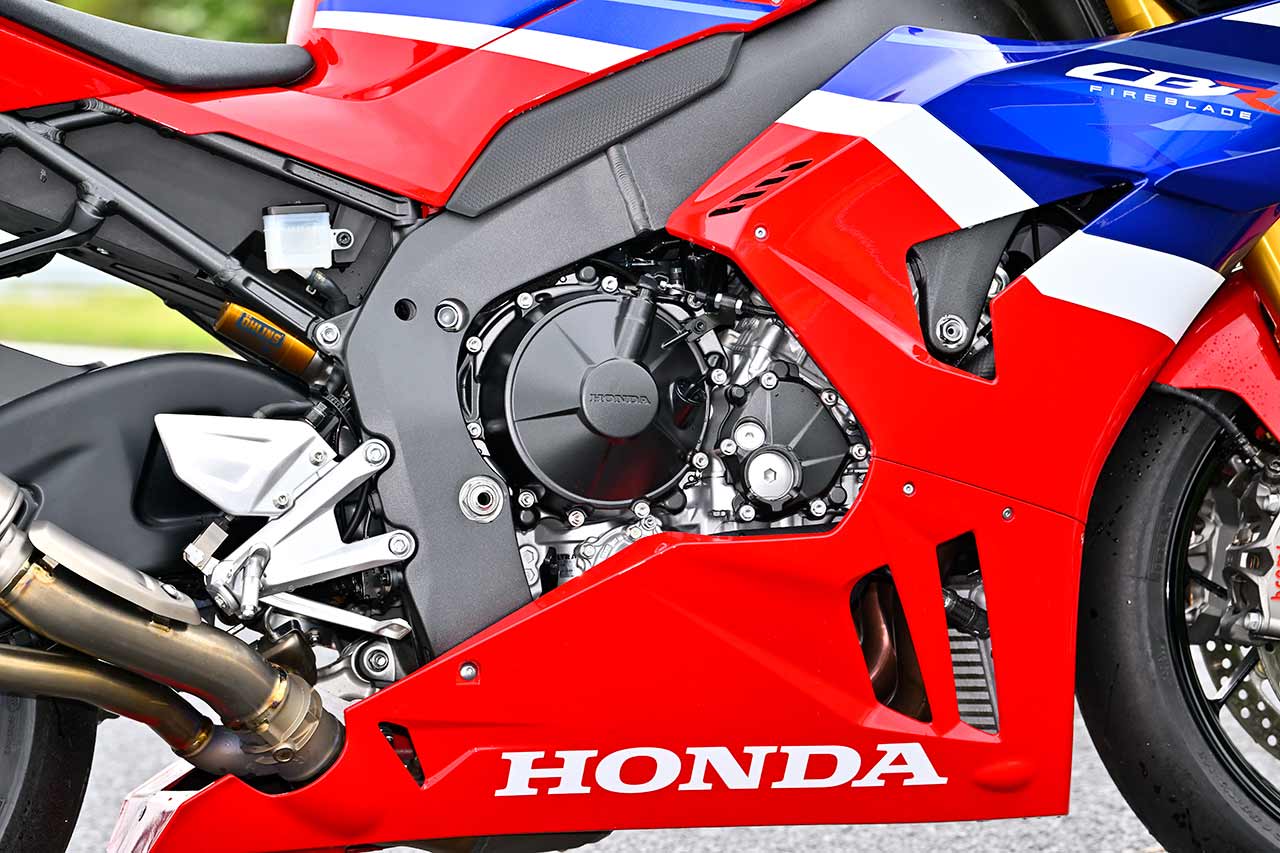

ところで新型は、エンジンの内部にも広範囲に手が加えられており、ホンダ二輪車初となる2モーター式スロットルバイワイヤを新採用するなど、電子制御がさらに高度化している。ギア比も完全に見直されており、これらのおかげでエンジンの扱いやすさもかなり向上した。

初期型は低回転が弱い印象だったが、新型はスロットルの開け始めからしっかり力を発揮。かといって、ボンッと唐突に出るわけではなく、穏やかにトルクが立ち上がっていくので、非常に乗りやすく感じられる。ギア比がロングすぎる印象もなく、低速域でリアにトラクションをかけやすいため、エンジンでも車体を旋回させやすいフィーリングだ。

ちなみに、エンジン出力の設定範囲は5段階で、「1」と「2」が最高出力で、取扱説明書によると、このうち「1」で2モーター式スロットルバイワイヤが作動するとのこと。今回試乗した筑波コース1000の場合、最初に設定した「3」がもっとも適しているように感じた。

次にテストした「1」だと操作がシビア。スロットル開け始めの扱いやすさはキープされているのだが、低速コーナーが中心の筑波コース1000だと、パワーが増えたことにより加速でフロントがかなり浮いてきてしまうため、探りながらスロットルを操作する必要があった。

それでも、基本的な乗りやすさや曲がりやすさに大きな差はないので、例えばモビリティリゾートもてぎを走るなら「1」のほうが楽しいはず。袖ケ浦フォレスト・レースウェイでも、それなりに乗れる人なら「1」で問題ないと思える。

とはいえ、もてぎや袖ケ浦などを「3」で走っても、十分に速いと感じるはず。さすがに「5」だと、600㏄くらいまでパワーダウンしたようなイメージだが、ウェットのときにはとても助かる設定だ。

それ以外の電子制御系では、ウイリーコントロールが3段階+オフのうち中間の「2」だとやや唐突に感じたが、9段階+オフにできるトラクションコントロールの介入は自然。エンジンブレーキの効き具合、上下クイックシフターのオン/オフやペダル操作感も調整できる。

フレームやサスペンション、パワーユニットがファンライド層に適した仕様になっている新型は、ライディングポジションもフレンドリーに感じる。従来型はかなりレーサーに近く、キツい設定だったが、ステップ位置は低く、ハンドルはアップかつ手前になり、かなり楽に感じた。これも、パッと乗ったときの扱いやすさにつながっているはずだ。

新型はウイングレットも新作されており、メーカーの説明によれば「側面積を小さくすることでリフト抑制効果を確保しつつ、ヨーモーメントを約10%低減」とのこと。しかしさすがに新旧、あるいは有無の違いは、今回の試乗コースでは体感できなかった。ただ、デザインがより現代的になったことだけは確かである。

市販されているすべての車種に乗ったわけではないが、この数年で僕が乗ったことのあるスーパースポーツの中では、旋回力の高さはトップ。こんなにフィーリングが良好で、気持ちよくスポーツでき、攻める気にさせてくれるバイクに久々に乗った。

はっきり言って、これまでのRR-Rと同じ系譜とは思えないほどのアップデートであった。

HONDA CBR1000RR-R FIREBLADE SP

| エンジン | 水冷4ストローク直列4 気筒DOHC4 バルブ |

| 総排気量 | 999cc |

| ボア×ストローク | 81.0×48.5mm |

| 圧縮比 | 13.6 |

| 最高出力 | 218ps/14000rpm |

| 最大トルク | 11.5kgf・m/12000rpm |

| 変速機 | 常時噛合式6 段リターン |

| クラッチ | 湿式多板コイルスプリング式 |

| フレーム | ダイヤモンド |

| キャスター/トレール | 24 ゚07'/102mm |

| サスペンションF | オーリンズ製φ42mm倒立フォーク NPX Smart-EC 3.0 |

| R | オーリンズ製 TTX36 Smart-EC 3.0 プロリンク式モノショック |

| ブレーキF | φ330mmダブルディスク+ブレンボ製4ポッドラジアルマウントキャリパー |

| R | シングルディスク+ブレンボ製2ポットキャリパー |

| タイヤサイズF | 120/70ZR17 |

| R | 200/55ZR17 |

| 全長×全幅×全高 | 2105(2100)×750(740)×1140mm |

| ホイールベース | 1455(1450)mm |

| シート高 | 830mm |

| 車両重量 | 201(200)kg |

| 燃料タンク容量 | 16L |

| 価格 | 284万9000円(248万6000円) |