【青木宣篤のコア・ライテク】バイクをきちんと操れる体へ

スポーツライディングは、「スポーツ」を名乗る通り、フィジカルが重要だ。自分の体をコントロールできてこそ、バイクも意のままに操ることが可能になる。さあ、踏み出そう。健全な肉体がもたらす、健全なライディングの世界へ!

もっとうまく、もっと速くその思いがこの体を作った

青木宣篤、52歳。ただひたすら「もっとうまく、もっと速くなりたい」と思い続け、バイクコントロールの質を高めるための努力を重ねていたら、いつしかこの体になっていた。自分は天才肌ではない。努力型だ。走りのためにできることを、日々、コツコツと積み上げることでしか、高い領域には辿り着けない。体がたるめば、走りもたるんでしまう。

スポーツライディングは筋肉に多くの動作を求める

ことあるごとに筋肉写真を掲載してきたこの企画だが、ついに全身の筋肉を披露するに至った。私も今年で52歳。まずまず保てているのではないかと思う。

……などと筋肉自慢をしたいから写真を載せているわけでない。スポーツライディングにおいて、体作りは不可欠だと知ってほしいのだ。バイク乗りの多くは、ラクが好きなはずだ。ラクに、楽しく移動できるからこそ、バイクに乗る。

「なのになぜ体作りなんんだ!」と納得できない方がいるかもしれない。

しかしライダースクラブ読者諸兄なら、向上心を持ってバイクに乗っている方が多いはずだ。スポーツライディングにおける向上とは、基本的にペースアップを意味する。そしてペースが上がるにつれて、うまく走らせるために必要な入力の値は大きくなる。

【上腕筋+腕橈骨筋】減速Gに耐えつつ前輪に伝えるための…

【腹筋+背筋】フォームを作り、Gに耐えるための…

簡単に言えば、より強い力でバイクを操作しなければならない。速度が上がればエネルギー量も増える、という物理法則からは、決して逃れることはできない。

「でも、ライテク記事などではよく『力を抜け』と書いてあるじゃないか」

というご意見もあるだろう。しかし、実は力を抜くことはかなりの上級テクニックだ。いったんは力を入れられるようになった人が、それが当たり前になった結果として、必要に応じて力を抜けるようになるのだ。まずは力を入れることを覚えるのは、他のあらゆるスポーツと同じである。

【内転筋+中殿筋】下半身“パワーホールド”するための…

しっかりニーグリップするために、内モモの内転筋をギュッと引き絞る。まず全力での下半身“パワーホールド”を覚え、徐々に中殿筋を使ってホールド度合いをコントロール

【三角筋+僧帽筋】ハンドルをしっかり操作するための…

ハンドルは肩から押し込むようにして操作するため、肩の筋肉である三角筋 と、肩甲骨を内転・回旋させるなどの役割を果たす僧帽筋が重要。ただ押すだけではなく、引く動作も意識するだからと言って、筋肉ムキムキになる必要はない。MotoGPライダーもかなりのトレーニングを積んでいるが、ゴリマッチョ系はおらず、基本的には細マッチョだ。

これはスポーツライディングの特性によるものだろう。バイクの上で同じ姿勢を保つ時間が長いから筋持久力が必要で、外からのGに耐えつつ大きく体を動かし、力を込めて操作し、なおかつ繊細さも求められる。

例えばブレーキ操作ひとつとっても、減速によって腕にGがかかり、それに耐えながら指先は握りつつ離すというコントロールが必要だ。1方向に力を入れればいいわけではない複雑さで、筋力だけでは不足だ。大切なのは、筋肉を脳からの指令通りに動かすこと。バイクをコントロールするより前に、自分の体を意のままに操れることが重要なのだ。

だからこそ、ライディングはスポーツになり得る。

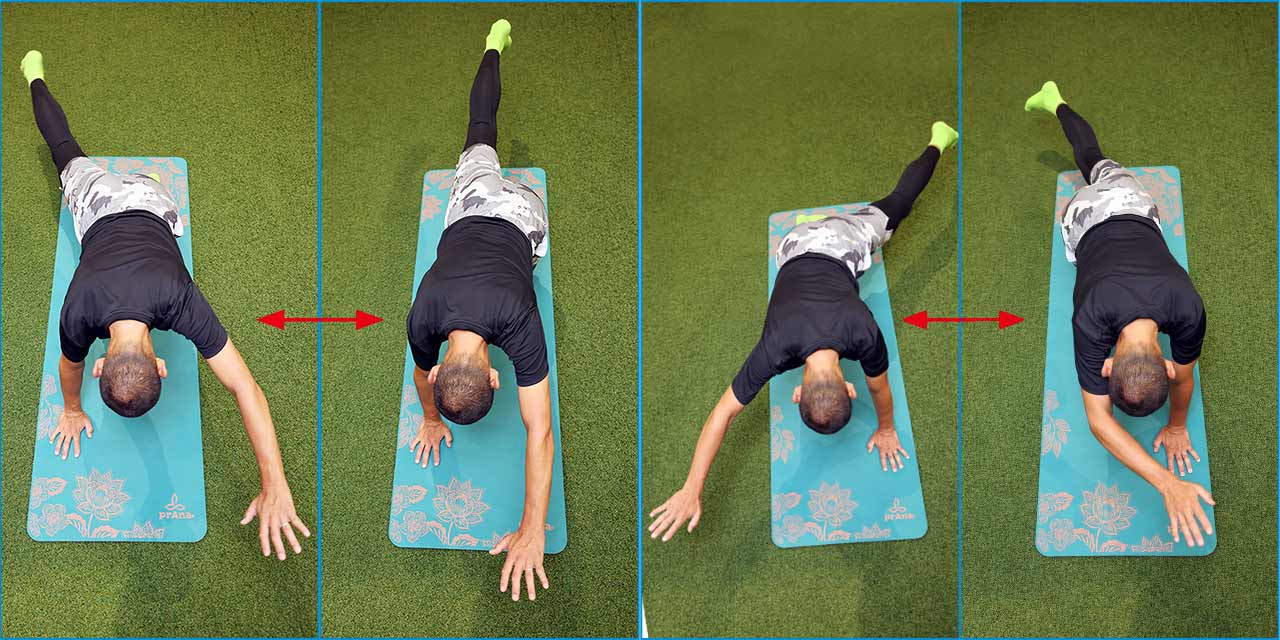

基本はプランク

どれぐらいの力が必要かを知る

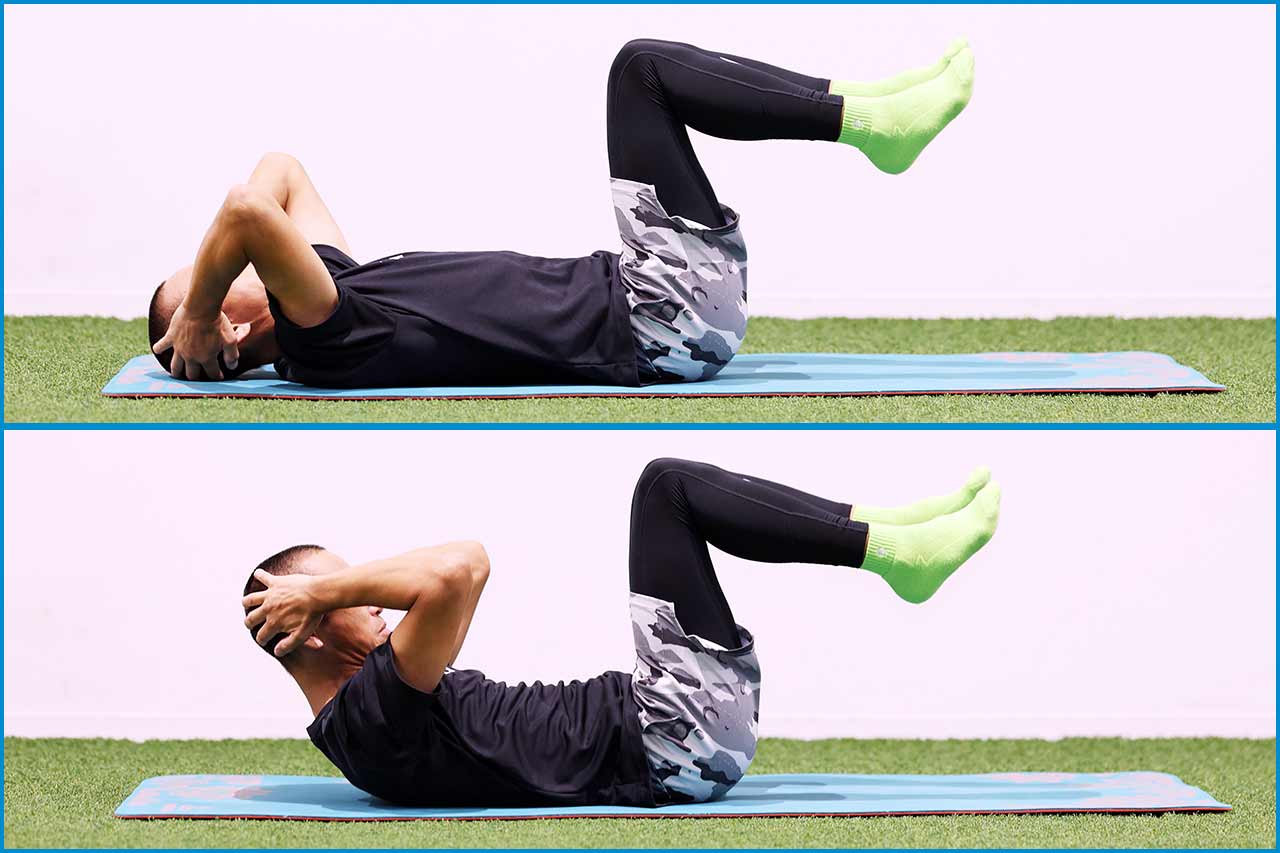

腹筋を鍛えるアブドミナルクランチ

ツーポイント・プランクは腰痛軽減にも

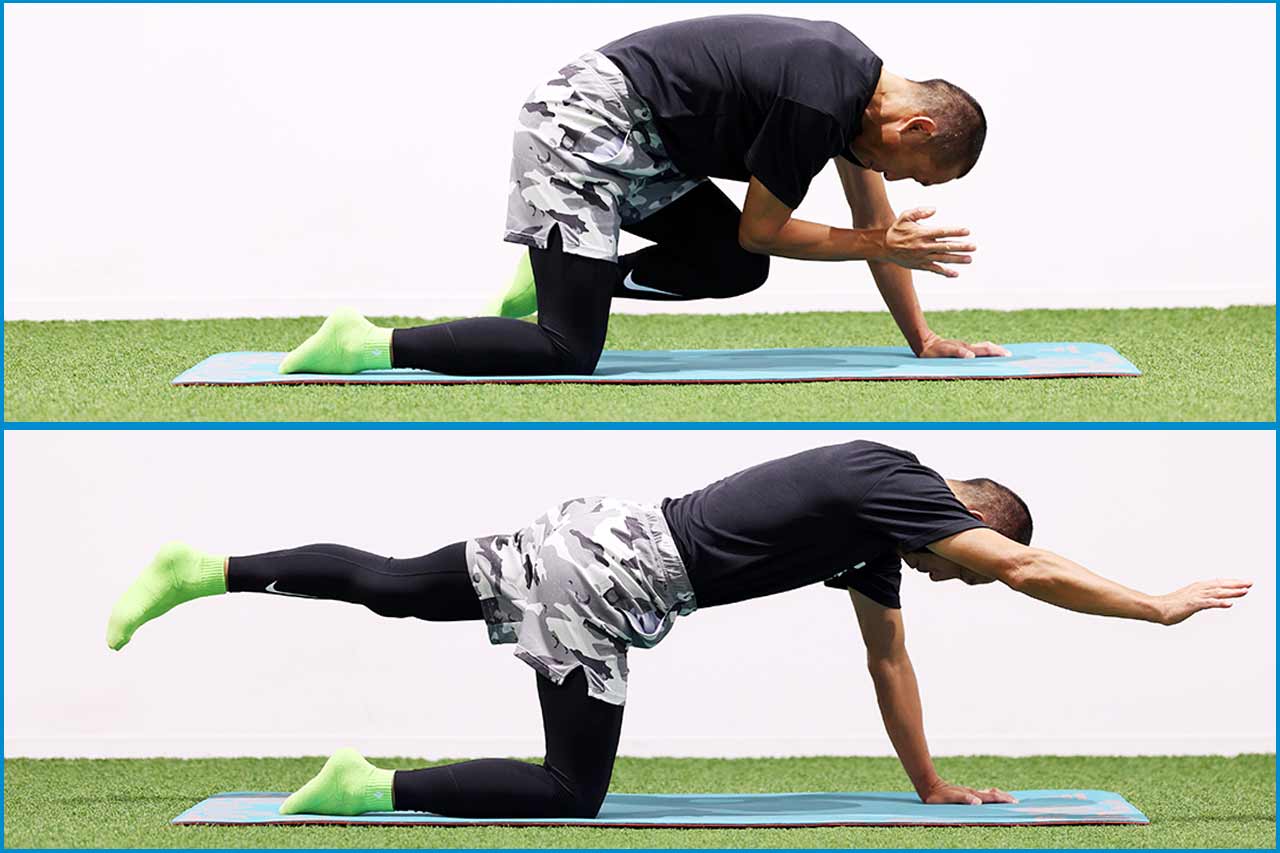

インナーマッスルに効くアームレッグクロスレイズ

インナーマッスルに効くアームレッグクロスレイズ

まずは手軽に、内モモをギュウッと締めるだけでも内転筋が発動し始める。ボールを挟むのも効果的だ。意識してほしいのはお尻外側の中殿筋との連動。締めつつ緩めることで、ニーグリップ力をコントロールできるランや自転車もライディングのプラスに

筋肉を肥大させるのではなく適切に連携させることが重要

HRCのトレーニングに混ぜてもらったのは、17歳の時だ。田中先生という方に「筋肉に神経を通しなさい」と言われたが、まったく意味が分からなかった(笑)。

35年近く前のことだ。トレーニング自体も、ラン、ウエイトトレーニング、そしてスイムといった程度。ライディング向けの方法論が確立していたわけではなかった。

しかし田中先生の「筋肉に神経を通す」という言葉がどうにも引っかかる。自分なりにコツコツと調べながら、時間をかけてトレーニング内容を変えていった。気付けばトレーニングおたくになっていた(笑)。

基本的には心肺機能向上や筋肉肥大を目的としていたのだが、いわゆる体幹トレーニングに辿り着き、「あ! ライディングに必要なのはコレだ」と気付いたのは7、8年前、40代も半ばになってからだ。衝撃的な変革だった。

ライディングにおいて、ある程度の筋力はもちろん必要だ。しかしあまり筋力が高まりすぎると、バイクを押さえすぎてしまい、曲がらなくなってくる。

私のライディング理論では能動的なハンドル操作を重視しているが、車体を起こす際にはセルフステアを利用する。しかし過剰な筋力は、セルフステアを阻害してしまうのだ。体幹トレーニングを始めてからは、筋肉同士のつながりや釣り合い方を意識するようになった。

例えばニーグリップは、太モモを閉じるだけではなく、加減を調整するために開くことも必要だ。太モモを閉じる動作は、太モモ内側の内転筋が、太モモを外側に開く動作は中殿筋(お尻の外側の筋肉)が使われる。つまりニーグリップを有効に機能させるためには、内モモとお尻の両方を鍛える必要がある。

ライディングは繊細なコントロールのために、常に反対の動作が求められる。ブレーキレバーも、握るだけではなく、離す方向の動作をしてこそ微調整でる。万事この調子で、主動作に対して反動作が必須なのだ。

これが、田中先生の「筋肉に神経を通す」の真意だったのではないだろうか。サーキットをスポーツ走行し、「もっとうまくなりたい!」「もっと速くなりたい!」と願うなら、ぜひ筋肉を意識してほしいと思う。

バイクを意識的かつ的確にコントロールするには、まず自分の体をコントロールできなければ話が始まらない。まさに「筋肉に神経を通し」、意のままに筋肉を動かす。そのために体幹トレーニングが非常に有効なのだ。バイクで健康増進するぐらいのノリで、気軽に取り組んでほしい。

最後にひとつだけ。老いには決して抗えない。目や反射神経の衰えはどうにもできないのだ。無理をしないことも肝要だ。

開催場所 ソネットフィットネス 群馬県前橋市大友町2-6-1 ソネットビル2F 詳細 http://sonnette.biz/fitness/