本質をズバリと説くライディングレッスン|青木宣篤のコア・ライテク

教える側は「決まり事」を伝えたがり、教わる側は「決まり事」を求める。ライディングフォームは特にその傾向が強い課目だ。しかし、フォームは基本的に自由。いくつかのポイントさえ押さえれば、あとはライダーが安心して無理なく乗れる型でいい。

ライディングフォームは人それぞれ。決まりはない

ライディングフォームは、「ああしなさい」「こうしなさい」と、細かいことを言われがちな項目だ。外から見て分かりやすいものだから、コーチングする側としても指摘もしやすいのだと思う。

しかし、体格や筋力や柔軟性、体の可動域は、人それぞれ。乗っているバイクも違う。だから私は、「ライディングフォームは人それぞれで構わない」と考えている。

私自身、ミニバイクに乗っていた子供の頃、体を大きくイン側に落とすライディングフォームに行き着いた。いわゆる「ハルナ乗り」だ。今となってはマルク・マルケスを始めとして当たり前のフォームになっているが、当時は「あんな乗り方はダメだ」と影で言われたこともある。

しかし、一切気にしなかった。自分にとって乗りやすくてタイムが出るフォームなら、それが正解だ。みんながみんな同じフォームになるはずがないのだ。誰に何を言われても、気にする必要はまったくない。むしろ何か言われたら「それは本当ですか?」と疑問を持ってほしい。それが、自分に本当に合うフォームとは何かを考えるきっかけになる。

3人のグランプリチャンピオンのフォームを紹介するが、まさに三者三様、それぞれまったく違うことが分かっていただけると思う。

彼らは自分の個性を見出し、それと「速く走るために必要な要素」をうまくミックスさせることで、世界の頂点にまで上り詰めたのだ。

スライドさせるために体を内側に落とす

体の軸を車体中心に据えるベーシックさ

ハンドルを上から押さえつけている

フォームを変えたロッシ

マルケスは反り腰

意識するべきポイントは3カ所

ライディングフォームは人それぞれでまったく構わない。しかしいろいろな人のライディングを見ていると、何か違和感があったり、不安感があったり、「危ないな」感じることがある。

いろいろな要因があるが、バイクを操れていないことが最大の原因だと思う。ライディングフォームについて語る時、よく使われるのが「力を抜いて」という言葉だ。しかし私はこの言葉に懐疑的である。バイクを意のままに操るには、どうしても力を入れる必要があるからだ。

考えてみてほしい。200kgはあろうかというバイクがそれなりの速度で動いているのだから、かなりのエネルギーが発生している。

これを操る、つまり強力なエネルギーのベクトルを変えるには、どうしても力が必要になる。ふわりとバイクの上にまたがっていて、的確にコントロールできるはずがない。「入力」という言葉の通り、まさに力を入れることでしか、バイクを操ることはできない。そして私は、ライディングフォームとは「的確に力を入れることができる型」だと思っている。

ここでは、もっとも基本的なバイク操作に欠かせない3つのポイントを挙げた。この3つを意識すれば、フォームも自然と「いい感じ」に収まるはずだ。

私はMotoGPマシンの開発に携わっていたこともあり、人のライディングをものすごく細かくチェックするクセがある。その結果、的確に力を入れられていない人のフォームは、すぐに見抜けるようになった。

また、自分がトレーニングを重ねながら、どこをどうすればうまくバイクを操れるかを追求した。 その結果たどり着いたのが、キモは3カ所にアリ、という結論だ。簡単に思えるかもしれないが、自分なりの裏付けがあってのことだ。

操作すればフォームは自然と変位する

ライディングフォームのレクチャーは、たいてい静止状態で行われる。レーシングスタンドを使ってバイクを直立させたり、サイドスタンドで多少斜めにしながらも、動きのない状態で型を作るというやり方だ。

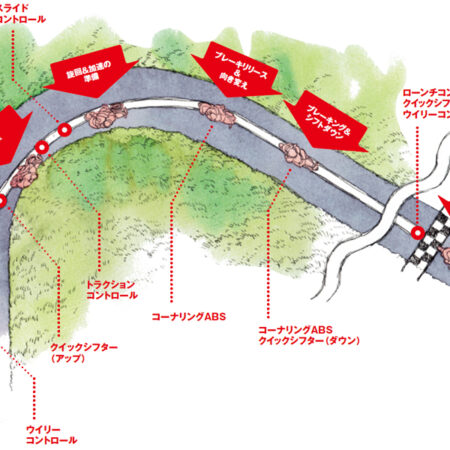

しかし、教わる側が素直であればあるほど、静止状態でのフォームが固定化してしまう、という弊害が起こる。実際のライディングはダイナミックで、走りのパートによってフォームもかなり変位するものだが、教わった通りの固定化したフォームのままで走り続けてしまうのだ。

恐らくそういう人は、走りながら「何かしっくりこないな」と違和感や不安、恐怖心を感じているはずだ。冒頭で、「教わったことにも『それは本当ですか?』と疑問を持ってほしい」と述べたのは、このあたりのことも指している。

実際に走ってみて少しでも怖さを感じれば、それは何かが違うということ。フォームも静止状態で教わったひとつの型だけではなく、ダイナミックに変わっていい。

「こうすべし」という決まりごとをお伝えしていないので、物足りなく感じる人もいるだろう。しかし、「ライディディングフォームに決まりはない」「押さえるべき3つのポイントがある」「走りのパートによってフォームは変位する」という要素は、フォームの本質。これだけでも頭の片隅に置いていただけると幸いだ。

【ストレート】

ストレートで伏せることはフォームの基本とされ、実際にメリットも多い。だが実は伏せるのは非常に難しい。無理に伏せると腕が伸びハンドル操作に支障を来すので、最初のうちは伏せをあまり意識しない方がいいかもしれない。

【ブレーキング】

これも追って詳報するが、ブレーキはイン側の腕を突っ張るように適切に力を入れ、制動により発生したGを余すことなく前輪に伝える。もちろん減速Gに耐える意味もある。ヒジが曲がったままだとGが逃げ、体も支えられない。

【コーナリング】

ブレーキングとコーナリングはワンセットの動作だ。イン側の腕を突っ張るのは、倒し込みのためでもある。これを折り畳むと、ハンドルがスッと入り、もう1段階バイクが回り込む。その時、上体はより低く構えることになる。

【立ち上がり】

立ち上がりでは前輪の浮き上がりを防ぐために上体を伏せる。コーナリング時に上体を低く構えているはずだから、自然な流れだ。今回は雨中の極低速で分かりにくいが、フォームが変わらない走り方は各パートでかなり不安定だ。