トラクションの正体を二輪動力学のエンジニアが解説!【中野真矢に学ぶトラクション】

PHOTO/S.MAYUMI TEXTT/T.TAMIYA 取材協力/スズキ 0120-402-253 https://www1.suzuki.co.jp/motor/

二輪動力学から見たトラクションの基礎知識

ライディングに関してある程度の知識や技術があるライダー同士なら、例えば「トラクションが抜けてさあ……」なんて会話もニュアンスで理解できる。でも、その正体や特徴をしっかり説明しようとすると、これがなかなか難しい。そこで二輪工学のスペシャリストに、トラクションの超基本を教わった!

Q:トラクションの正体とは

A:簡単に言えば「駆動力」

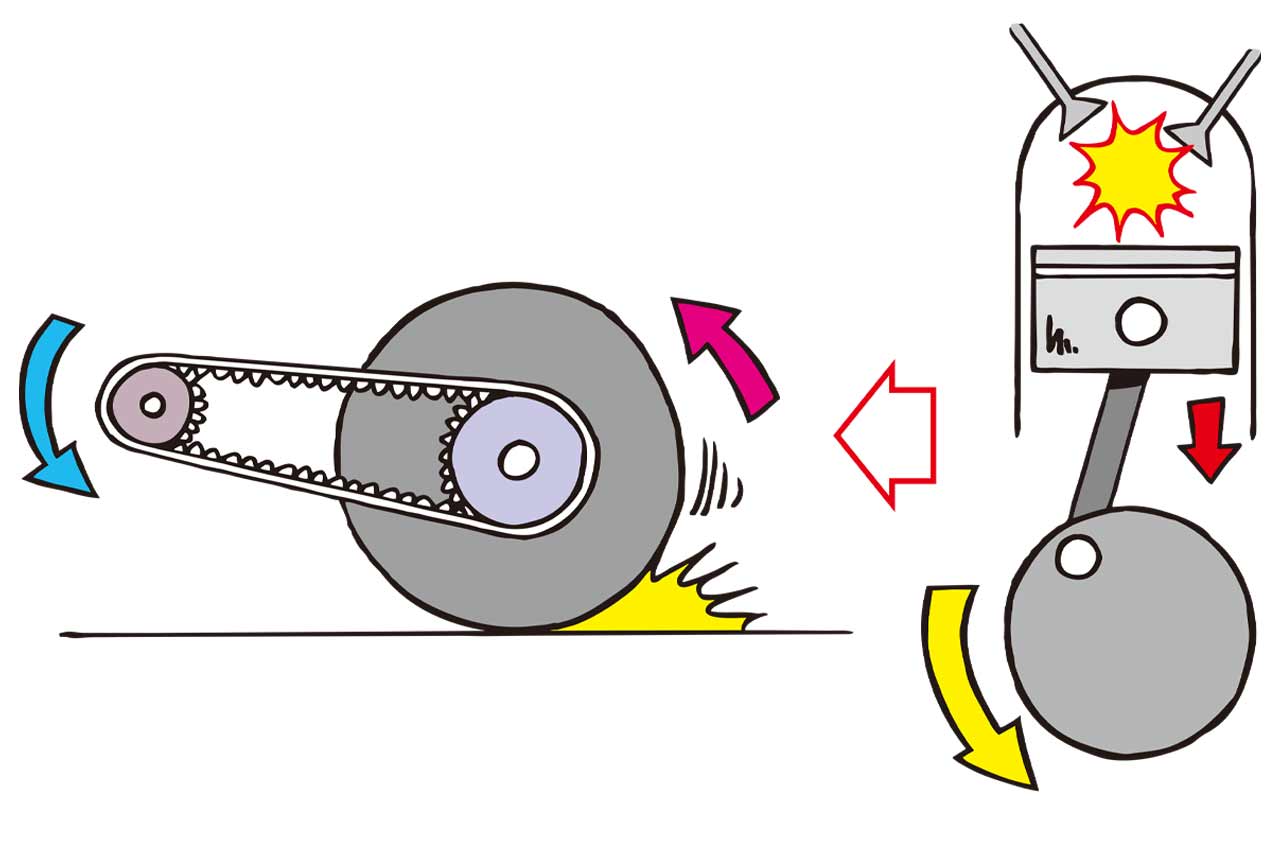

そもそも、英語の「トラクション(tractuon)」を辞書で調べれば、「牽引力・駆動力」と出てきます。ですからバイクの場合、トラクションとは「駆動力」のことだと解釈して問題ないでしょう。

また物理学的には、後輪と路面の接地点に発生する「摩擦力」と解釈することもできます。それがあることで「駆動力」が発生します。

ただしライダーは、この駆動力や摩擦力を「加速度(加速力)」として感じていることも多いと思います。トラクションがあることで車体が前に進み、それをライダーが感じ取る……という関係性です。

ちなみに、たまに「フロントタイヤのトラクション」なんて言う方がいますが、一般的なバイクの前輪は駆動力を生まないので、これは正しくありません。後輪にトラクションが発生するときには、タイヤを地面に押し付ける力や、駆動力を生むためのグリップ(=摩擦力)がなければいけません。同じように、前輪に荷重が加わってグリップしている状態もトラクション……と、誤って表現しているのだと思います。

Q:どんなメリットがある?

A:ライディングの楽しさに繋がる

トラクションに必要なのは、後輪のグリップ。逆に、トラクションを邪魔する一番の要素は、濡れた路面や突然の路面変化、あるいは深すぎるバンク角などで、前進方向に対するグリップが弱まることです。つまり、しっかりトラクションしている状態は、タイヤが大きく滑っていない安全な状態です(実際にはタイヤは微妙に滑り、うっすらとブラックマークが路面に残る状態が、一番グリップ力がある状態)。

一方、トラクション発生の源泉はエンジンの回転力。これはライダーのスロットル開度に連動していて、開けることで加速が増せばトラクションがあると感じ、開けても前に進まなければ(後輪が空転している場合を含めて)、トラクションしていないと感じることもあります。

そしてバイクの加速感はライダーの脳を刺激してドーパミンを分泌し、快感を与えることがあるなんて説もあります。そう考えると、トラクションを得ることで、バイクの爽快さが増すと言えるかもしれません。

Q:気筒数が及ぼす影響とは?

A:2気筒の方がトラクションを感じやすい

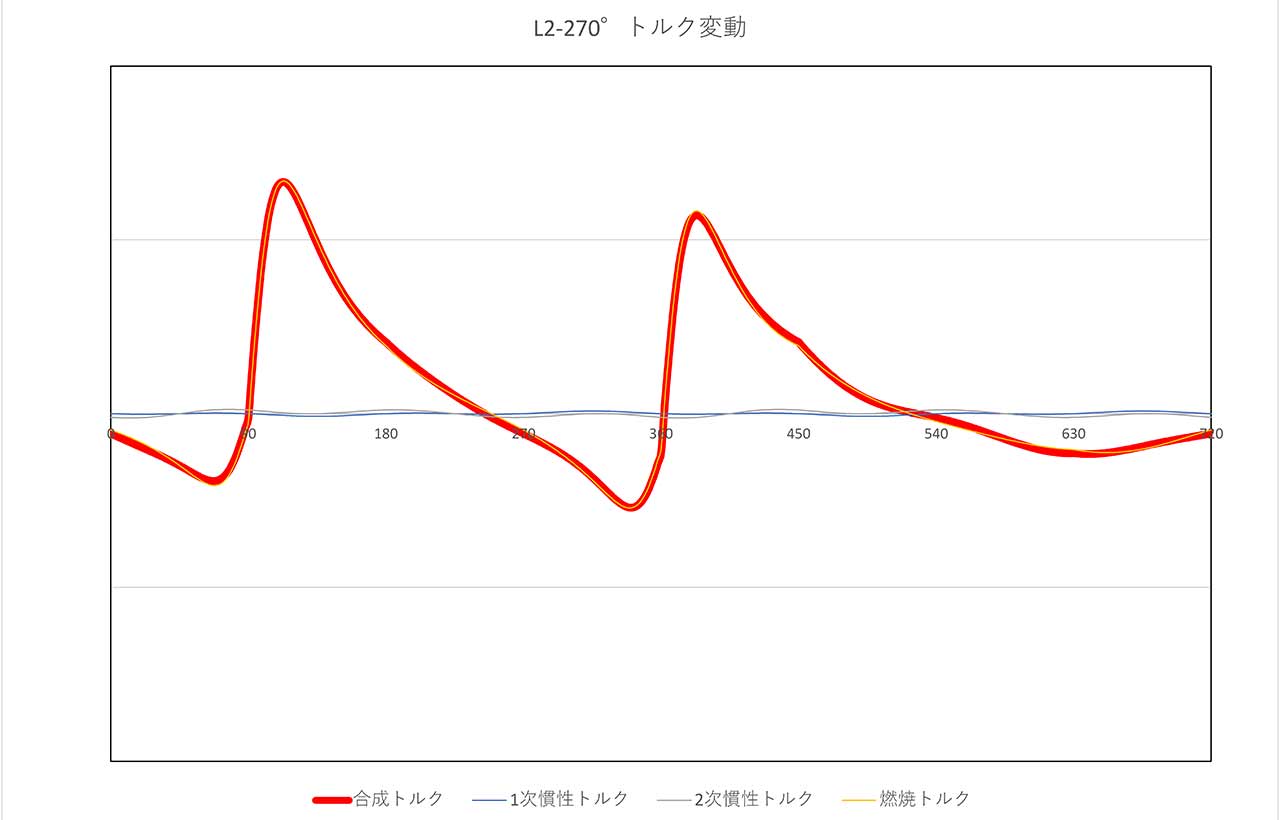

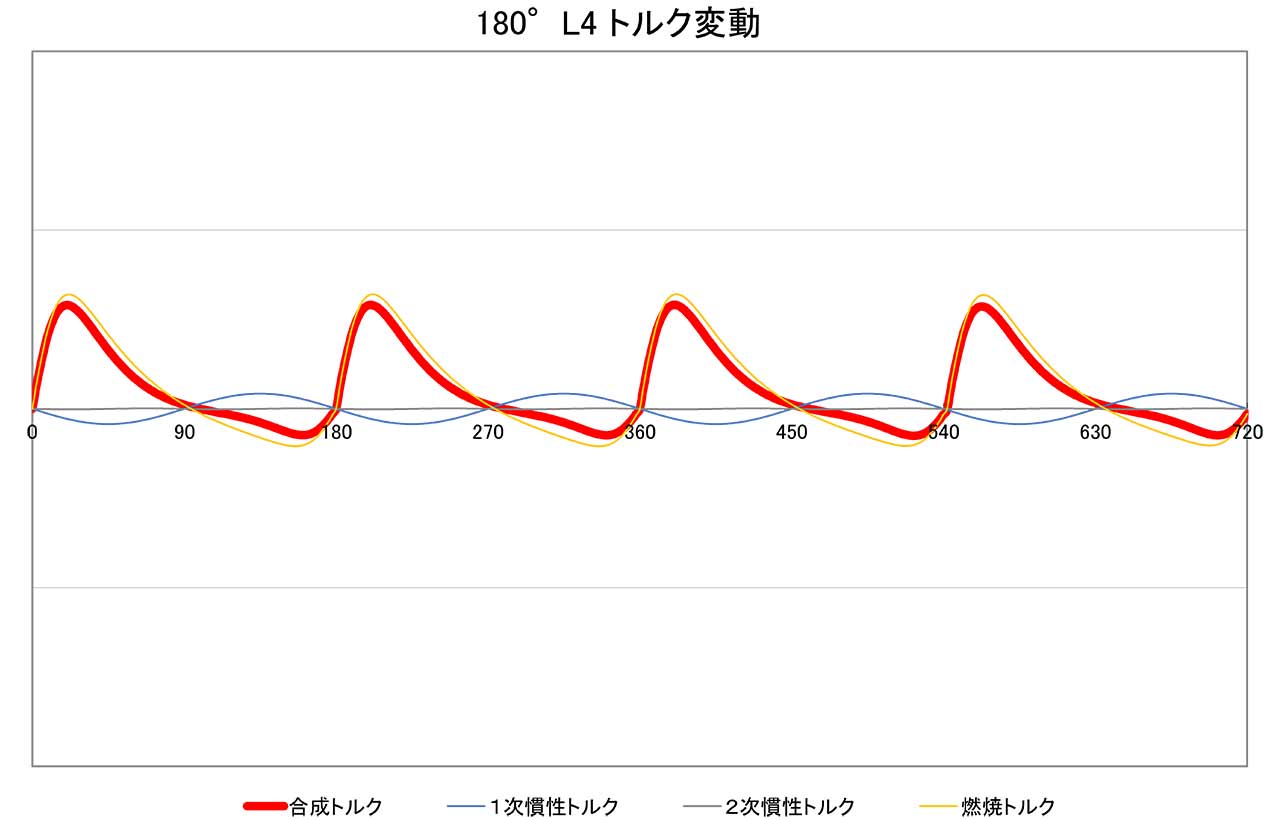

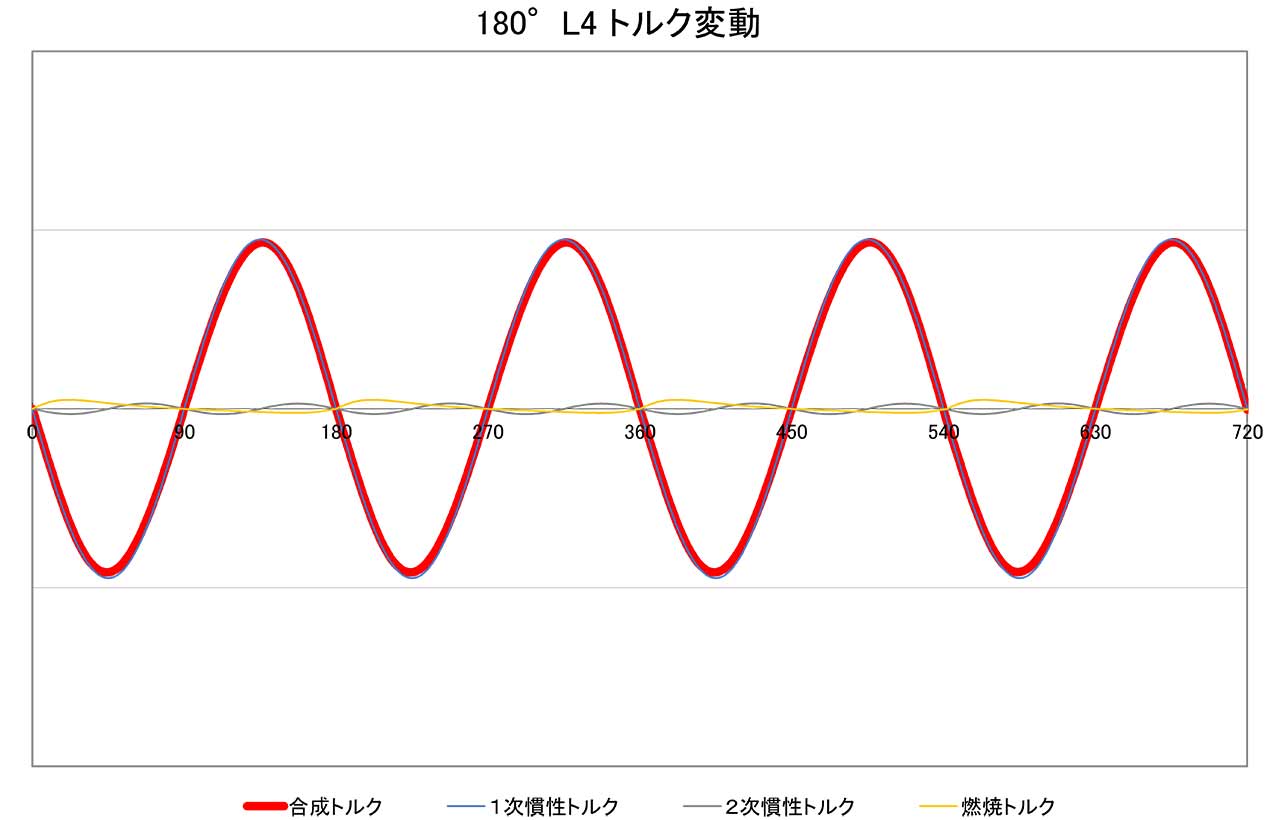

一般的に、2気筒エンジンはクランク軸が2回転する間に燃焼によるピークトルクが2回。4気筒は4回あります。排気量や回転数などにもよるのですが、同排気量の2気筒と4気筒を比較すると、2気筒のほうがピークトルク値は大きく、4気筒の倍近い力がある場合もあります。

一瞬のトルクは2気筒のほうが大きいので、とくに5000rpm以下の領域では、後輪が地面をタン、タン、タン……と蹴るような力を感じやすく、トラクションがあるというフィーリングにつながります。

同じ排気量なら基本的に4気筒のほうがパワフルで加速力はあるのですが、「低回転からトラクションを感じて走りたい」なら、2気筒を選ぶのはいい手段だと思います。

V型2気筒 270°クランク 全開@3000rpm

直列4気筒 180°クランク 全開@3000rpm

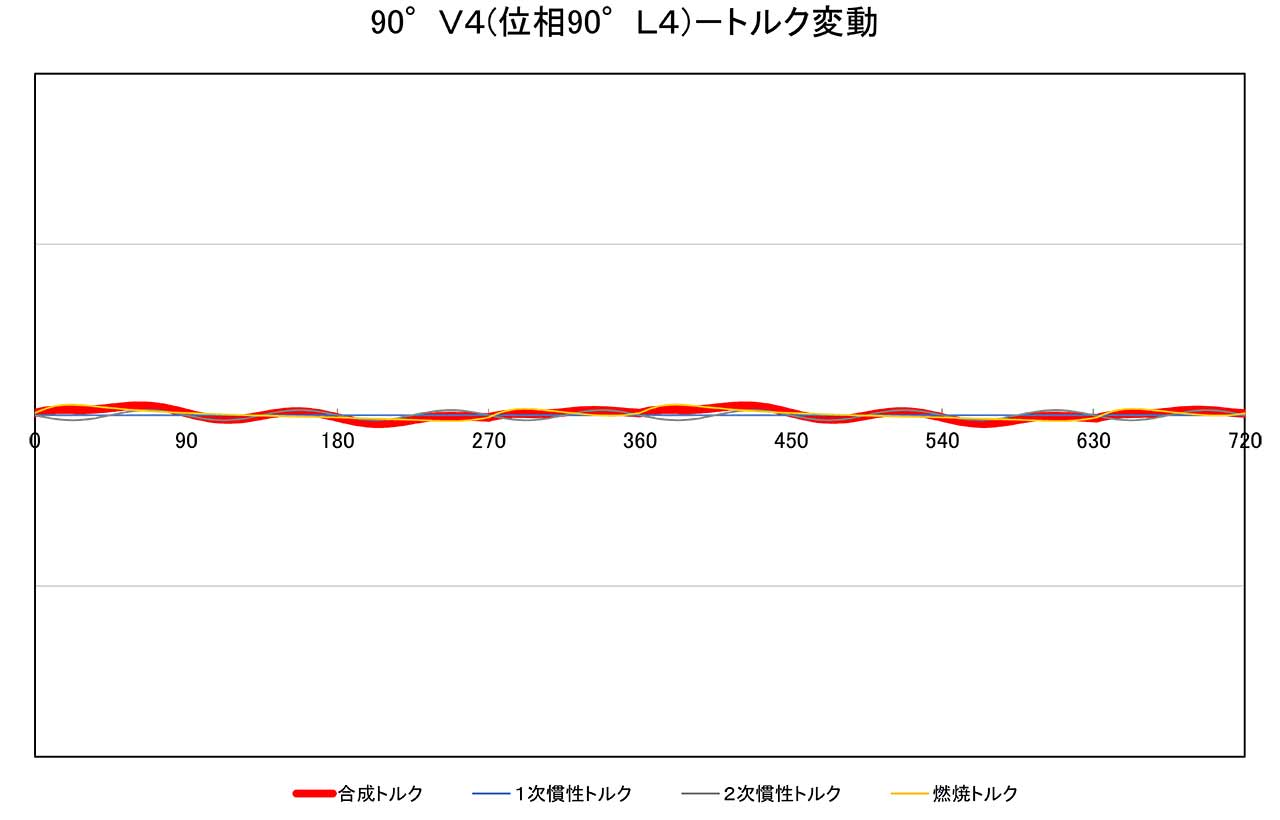

Q:クロスプレーンの狙いとは?

A:高回転での扱いやすさ

ヤマハのクロスプレーン型クランクシャフトは、高出力になる高回転域でも後輪を空転させない、滑らかなトルク特性を狙って開発されました。同じスロットル開度、同じパワーを高回転域で発生させているとき、一般的な直4と比べてクロスプレーンはトルク変動が少なく、スリップしづらい(=トラクションを得やすい)のです。後輪の滑りを感知してスロットルを閉じても、トルク変動が小さいため、すぐにグリップが回復してコントロールしやすい。これをV・ロッシは「スイート」と表現したのです。

直列4気筒180°クランク 全閉@10000rpm

直列4気筒クロスプレーン 全閉@10000rpm

Q:MotoGPでの最新技術とは?

A:ライドハイトデバイスがトラクションを高める

最近のMotoGPマシンには、走行中に車高を下げることができる、ライドハイトデバイスが装着されていますが(今年からフロントは走行中使用禁止)、これもトラクションのアップに役立ちます。重心が下がることで、より多くの駆動力を前進する方向に使えるようになり、加速力が増すという効果があるからです。ここには、ウイリーしづらくなるという理由も含まれています。

ただしこれは、MotoGPマシンのようにとても高いタイヤ摩擦係数があるから成立すること。仮に、同じ装置を市販車に装着したとしても、余分にスロットルを開ければリアタイヤが滑ってしまうだけで加速にはつながらず、操作だけが難しくなる無用の長物になるでしょう。