【タイヤと路面の接点を感じる”感じるグリップ”】プロフェッサー辻井が解き明かす!

ライダーが表現する〝接地感〟あるいは〝グリップ感〞を、物理工学的に解説することは、はっきり言って超難しい。感覚や感性に由来するものだからそれも当然なのだが……。本誌連載でもおなじみのプロフェッサー辻井さんが、そんな無理難題へと果敢に挑んでくれたのだ!

TEXT/T.TAMIYA

ILLUSTRATIONS/H.TANAKA

空気圧が低い方がグリップを体感しやすい

旋回中のバイクに発生するセルフステアは、イン側に切れ込む力になり、そのままだと車体が起き上がってきてしまうので、ライダーはステアリングが必要以上に転舵しないよう保持しています。この保舵トルクこそが前輪の接地感につながるのですが、空気圧を適度に落とすとトレールを伸ばしたのと同じ効果が生まれ、接地感を得やすくなります。

設計やセッティングは「グリップ感」に影響する

前輪の接地感は、例えばトレールは長いほうが、保舵トルク(左項参照)が増すので感じやすくなる傾向。MotoGPマシンのセッティングでキャスター角を変更することがあるのですが、これも実際にはトレールを調整する意味合いが強いです。

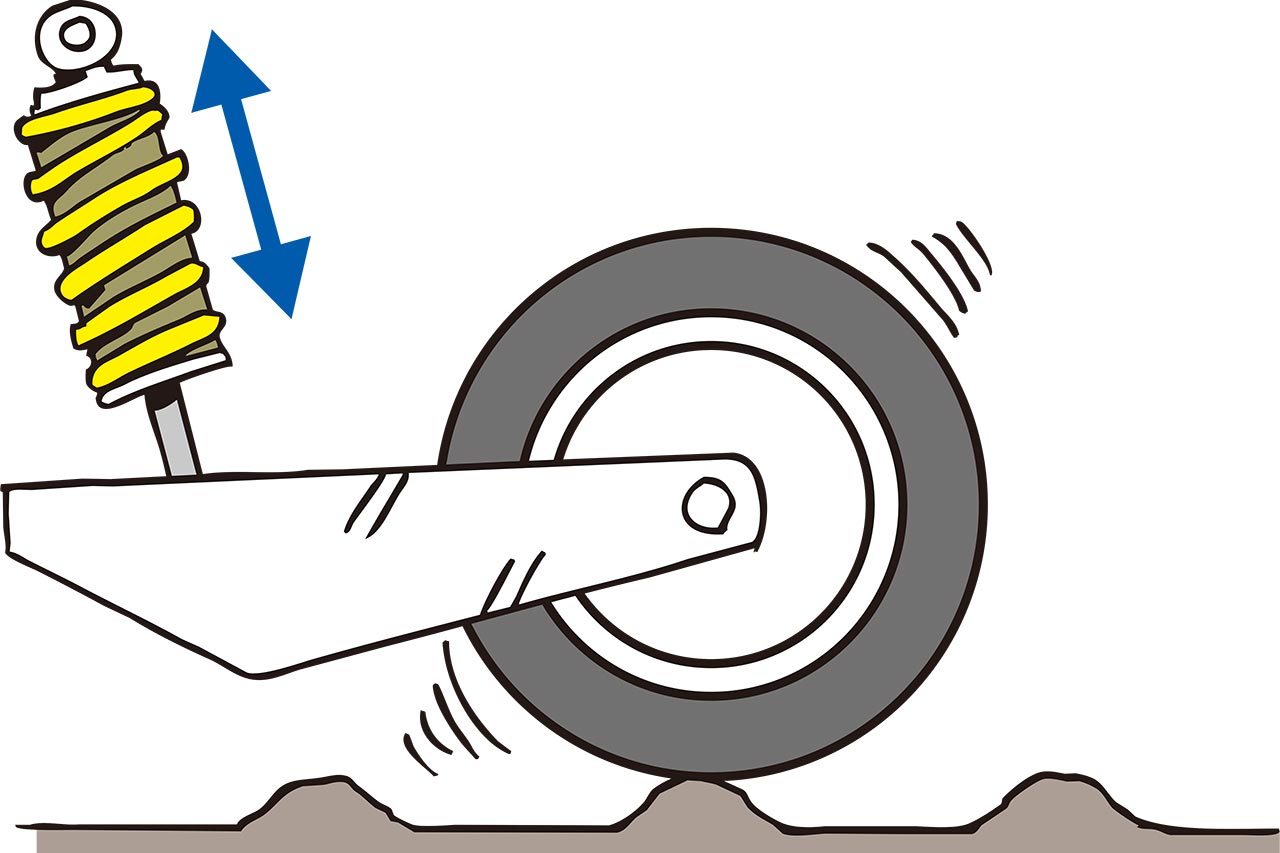

サスペンションが高性能で、セッティングが合っていれば、路面追従性が向上するので、当然ながらグリップが増し、感じやすくなる。

グリップは経験則で感じる物

大前提として、「接地感は後天的に学ぶモノ」だと考えています。これは、グリップを失う状態を何度も経験することで、グリップを失いそうになる不安を感知できるようになるという意味。

モトクロス選手が、オンロードタイヤでのサーキット初走行後に「グリップ限界が分からない」と話すことがよくあります。いつもと違うと接地感を判断できなくなるわけで、これこそ後天的に学んでいる証拠です。

ハンドルから前輪のグリップを感じる

ライダーが前輪のグリップを感じている主要部位は手のひら。例えば直進中のバイクには、トレールがあることを最大要因として、ステアリングを真っすぐ保とうとするセルフアライニングトルクが発生します。

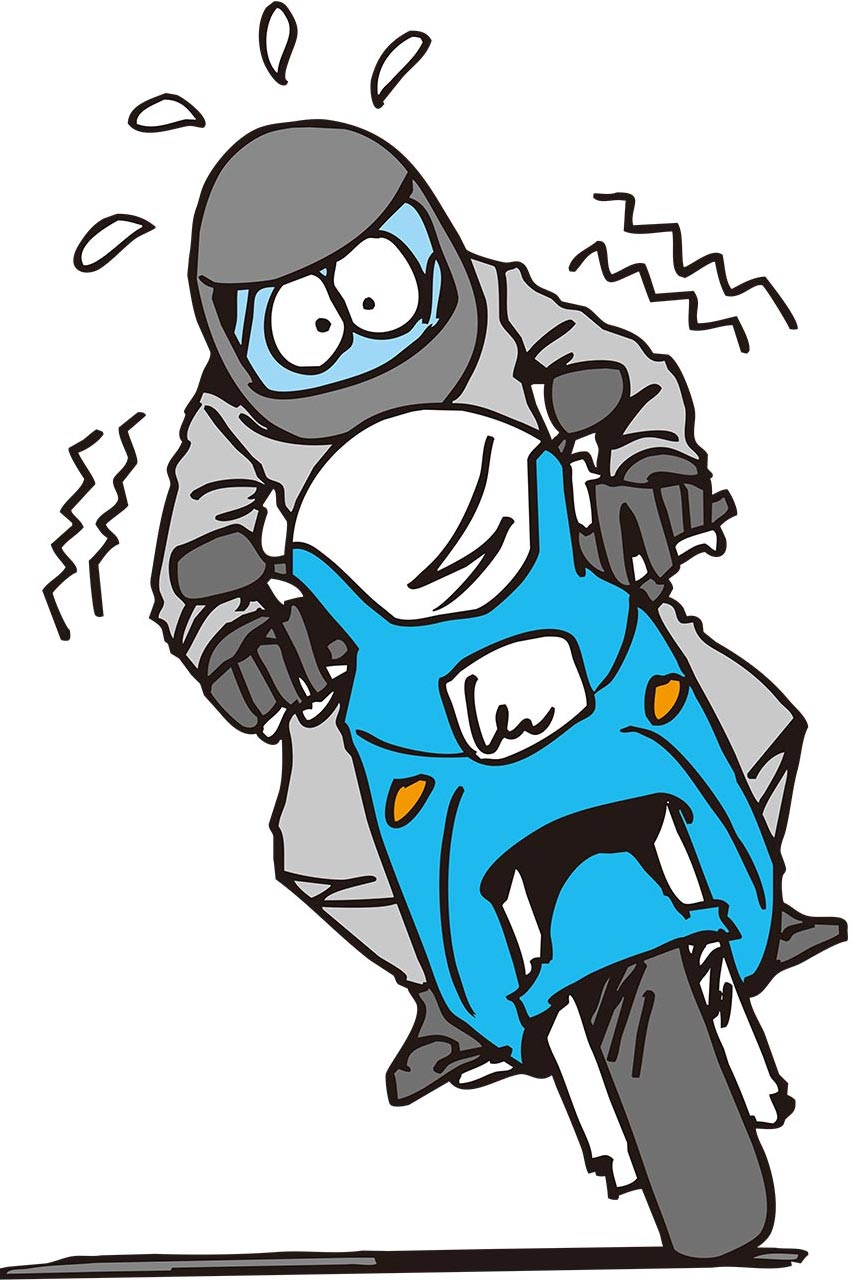

ところが、ダートや極度のウェット路面では、タイヤのグリップが低下することによりこのトルクが減り、ハンドルが微妙に左右へ触れようとする感触が手のひらに伝わり、摩擦係数が低いと認識するのです。

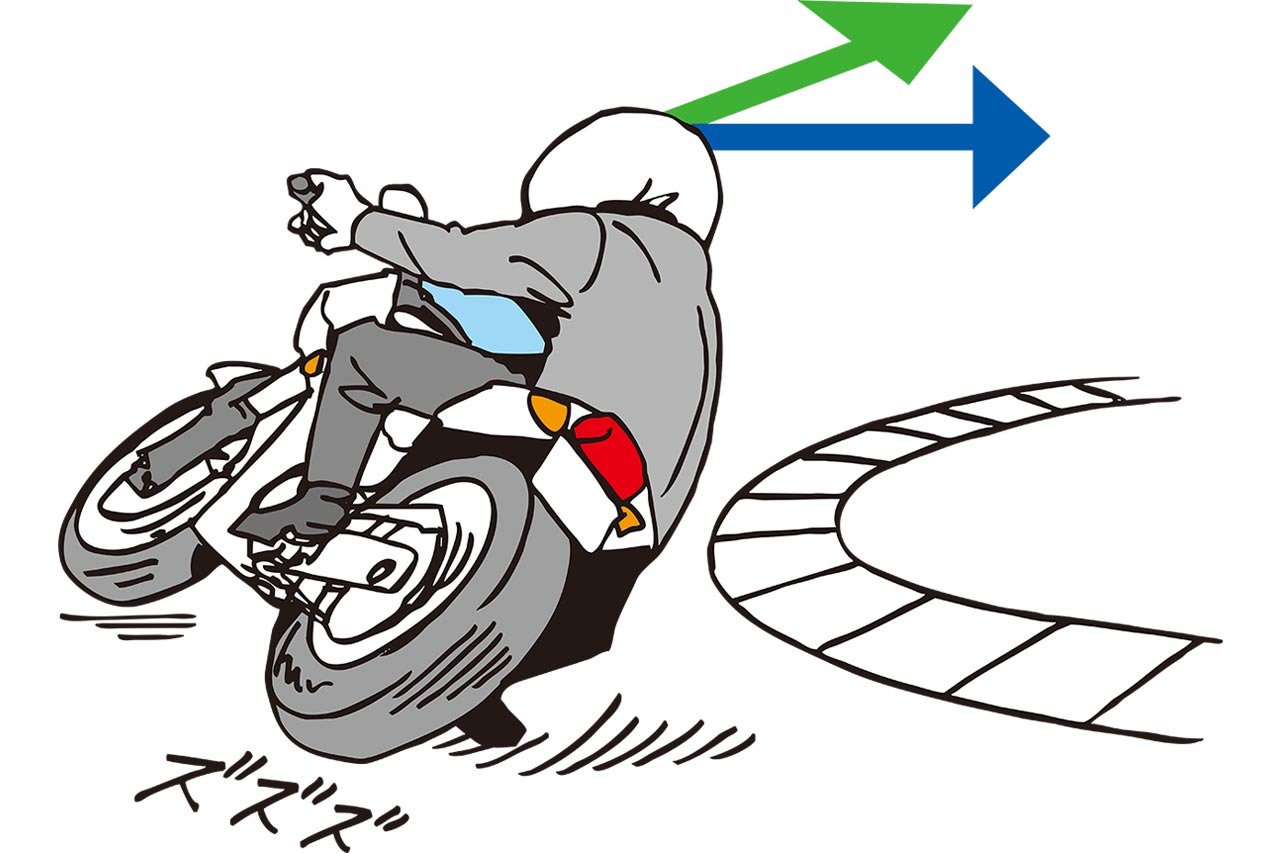

後輪のスリップは視覚や音からも感じ取る

後輪が大きくスライドした場合、ライダーは身体全体でその変化を感じ取っています。一方、微少なスリップを読み取る重要なセンサーは、視覚と聴覚だと考えられます。

これは、リアルなドライビングゲームの『グランツーリスモ』を、シートが動かないハンドコントローラーのみで操作しても、後輪のスライドをかなり体感できることからも明らかです。

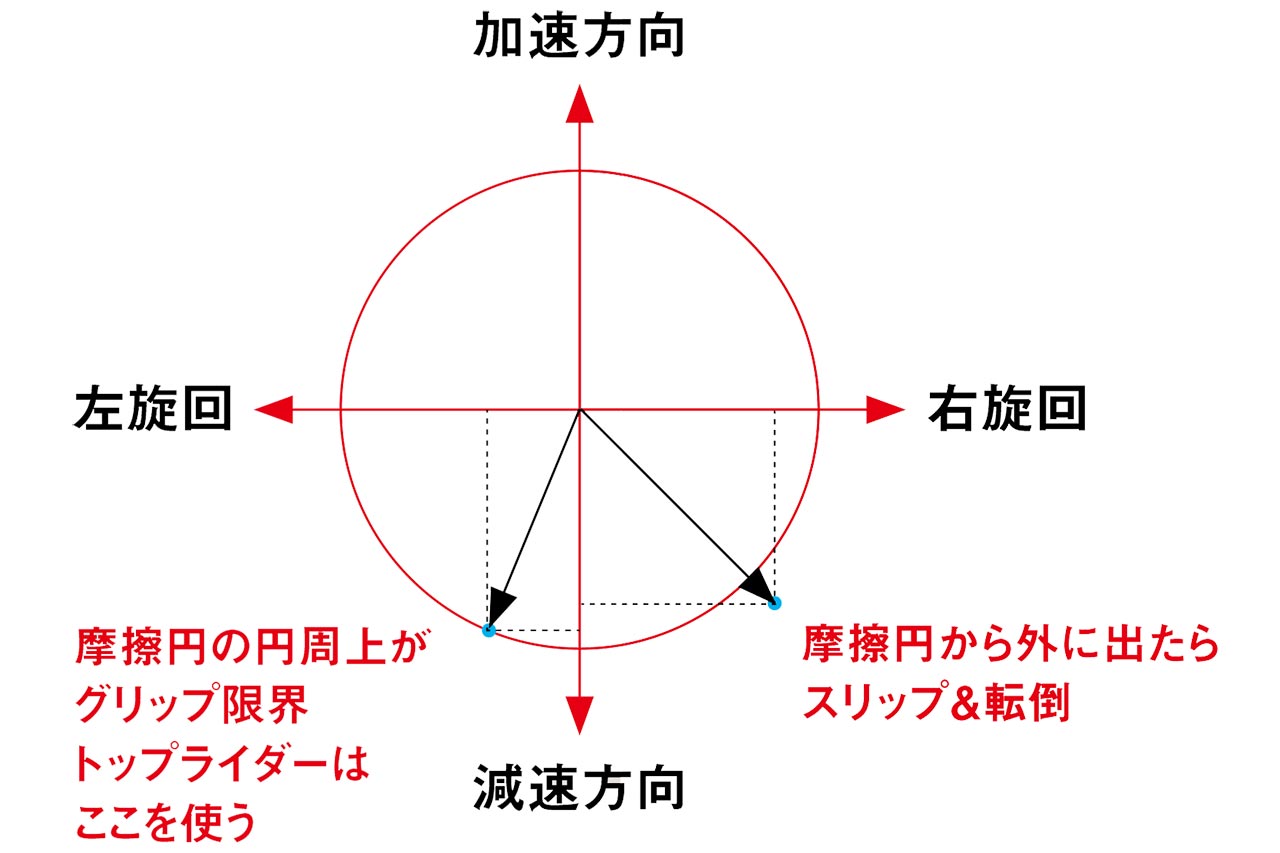

トップライダーは摩擦円を完璧に使い切る

タイヤが発揮できる前後方向と左右方向のグリップを、サークルで示すのが“摩擦円”の概念。直立状態は加速や減速に使えるグリップが最大限ですが、バンクしていると大幅に減ります。

接地感に対するセンサーが優れているライダーは、そうでもない人と比べてこの円を大きくでき、なおかつ円周上ギリギリを全周にわたり使っているイメージなのです。

市販車の設計では接地感の評価

私の経験では、一般量産車の商品企画においては“接地感”という評価軸はあまり使われなかったように思います。基本的にはレースカテゴリーで使われる言葉で、市販車のほうでは“操縦しやすさ”とか“手応え”など、“接地感”にもつながる別の言葉で表現することがほとんどでした。

後輪は少し滑るくらいが実は摩擦係数が高まる

タイヤは、微妙に滑るか滑らないかという状態のときに、最大のグリップ力を発揮します。加速時の後輪で考えるなら、路面に薄っすらとブラックマークが描かれているけど、ライダーはスリップを認識していないくらい。

現在は市販車でもトラコンが高度化しているので、一般ライダーでもこの状態が狙いやすくなっていると考えられるかもしれません。

「何かおかしい」という感覚は意外と当たっている

ライダーは、視覚と聴覚と触覚を活用しながら、全身でバイクの動きを感知しています。例えば直進中のセルフアライニングトルクなど、普段は無意識で感じ取っている要素も多数。

そしてベテランライダーの場合、これまでの経験はデータとして自分の中に蓄積されています。グリップに対して不安を感じた場合、その感覚を信じて慎重に走りましょう。